トランプ大統領の発言がたびたび物議を醸す中、日本人がその真意を的確に理解するのが難しいという現象が繰り返し観察されています。

その背景には単なる英語力の問題を超えた、文化的・精神的なギャップが存在し、それが国際社会における日本の交渉力や影響力に陰を落としています。

特に注目すべきは、日本政府自身がトランプ氏の発言の真意を誤解し、友好的な関係を築いていると勘違いしてきた点です。

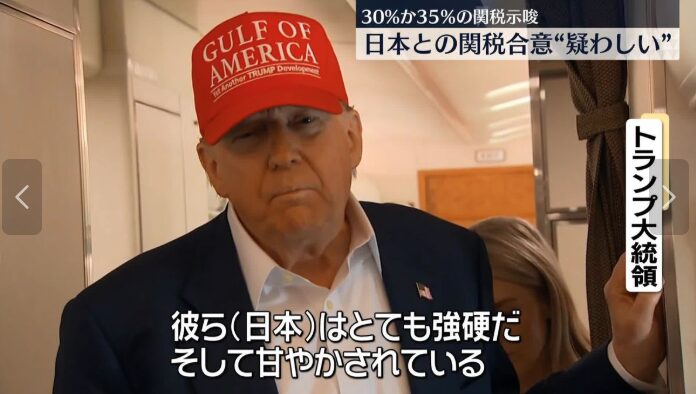

実際にはトランプ氏は、日本がアメリカとの同盟を口実にしながらも中国に対して融和的な姿勢を見せることに苛立ちを募らせ、経済や安全保障の分野でたびたび厳しい姿勢を見せています。

これを受けてもなお、日本側はトランプ氏のメッセージを正確に読み取れず、表面的な友好ムードに安心してしまっている節が否めません。

本記事では、こうした「トランプ語」とも呼ばれる独特な言語スタイルと、それを取り巻く日本人の理解不足、さらにその根底にある精神的な「甘さ」について多角的に考察し、日本が今後どのようにして国際社会における信頼と存在感を築いていくべきかを探ります。

トランプ語とは何か 日本人が理解しにくい理由

ドナルド・トランプ大統領のスピーチには、単語の繰り返し、断定的な語調、感情に訴える言葉遣いが多く含まれます。

「アメリカを再び偉大にする」「私ほど素晴らしい大統領はいない」といった抽象的かつ感情的な言葉が頻出しますが、これらはアメリカの政治文化では一部の有権者に強く響く表現方法です。

しかし、こうした言い回しは、論理的整合性や具体的説明を重視する日本の言語文化とは対照的です。

日本人はあいまいさや間接的表現を通じて対話を成立させる傾向にあり、トランプ氏のように直線的で感情先行型のスピーチは、戸惑いをもって受け止められることが少なくありません。

こうした文化的背景の違いにより、日本人はトランプ氏の発言の裏にある政治的意図を読み違え、その場の雰囲気や言葉尻にのみ注目してしまう傾向が強いのです。

また、トランプ氏の言葉は即興で発せられることが多く、文法上の誤りやスラングも頻繁に登場します。

これにより、英語力に自信がない日本人はその意図をさらに読み取りにくくなるのです。

現在の石破政権もまた、こうしたトランプ語の深意を適切に理解することに失敗し、結果としてアメリカとの距離感を見誤るという事態を招いています。

とりわけ、安全保障や経済政策においてトランプ氏が日本に求めている本質的な協調姿勢を理解せず、形式的な友好にとどまっている点が、日米関係の緊張を高めている要因の一つです。

トランプ語は、言語的障壁と文化的隔たり、そして政権の戦略的未熟さが交錯する中で、日本人にとっては理解しづらい複雑な存在なのです。

文化の違いがもたらす「通じない会話」

トランプ氏の発言が日本人に理解されにくいのは、単なる英語の問題だけではありません。

文化的な価値観の違いも大きな要因となっています。

アメリカ社会では、自らの意見を明確に表明し、相手に訴える力が重視されます。

一方で、日本社会では「和」を重んじ、自己主張よりも空気を読むことが重要とされます。

そのため、個人の信念を前面に押し出し、相手を論破するスタイルが一般的なアメリカの政治的言説は、日本人にとって極めて異質に映るのです。

このため、日本人はトランプ氏のように攻撃的で自己中心的とも映る発言に違和感を覚えがちです。

「そんなことを公の場で言っていいのか?」と感じる一方で、それがアメリカ社会では戦略的発言であるという理解に至らないことが多いのです。

結果として、発言の背景にある政治的な計算や支持者へのアピールを見抜けず、ただの粗野な振る舞いとして片付けてしまう危険性があります。

また、日本人の多くは「一生懸命やっていれば分かってもらえる」という発想を持ち、相手がその努力を理解してくれる前提で行動します。

しかしトランプ氏は、そのような姿勢を「弱さ」と捉え、徹底的に交渉の場で優位に立とうとするスタイルを取ります。

つまり、交渉とは感情や善意ではなく、利害と力学で成り立っているという前提に立っており、日本のように相手の心情に訴えるアプローチとは根本的に異なります。

このような価値観の違いが、彼の言動を「傲慢」「失礼」と誤解させてしまう要因となっているのです。

日本人の甘さと国際社会での弱点

「日本人の甘さ」という言葉は、トランプ氏との関係の中で特に顕著になります。

この「甘さ」とは、国際的な場において準備不足や自己主張の乏しさが目立つという意味です。

トランプ氏のスピーチでの出来事として、ある日本人記者の英語が聞き取れず「わからない」と一蹴された場面が話題になりました。

その際、日本国内では「差別だ」との批判も起きましたが、実際には国際社会での標準的な英語力を備えないまま重要な場面に臨んだことへの準備不足も問われるべきです。

こうした事例は、語学力だけでなく、日本人が国際舞台で自らを主張しきれない「精神的な甘さ」をも象徴しています。

単に言語が不自由であるだけでなく、発言の場で積極的に自己の立場や意見を述べる姿勢の欠如が、国際的な交渉や情報発信における日本の信頼性や影響力を低下させているのです。

さらに深刻なのは、こうした背景にある現実を真正面から伝えず、表層的な「差別批判」ばかりを強調する既存メディアの報道姿勢です。

新聞やテレビなどの大手メディアは、トランプ氏の発言の背景にあるアメリカ政治や世論の動向を深く掘り下げることなく、発言の一部を直訳のまま垂れ流し、感情的な反発を煽る傾向にあります。

その結果、日本国民はトランプ発言の真意を汲み取る機会を失い、誤った印象のみが流布する構図が常態化しています。

トランプ氏がアジア人の英語を揶揄した発言も、日本国内では「失礼」と受け止められましたが、これは同時に国際社会で通じる英語力や交渉力を持つことの重要性を突きつけられた瞬間でもあります。「ネタにされる側にも問題がある」という視点は、日本人が自らの立場を省みる契機にもなりうるのです。

加えて、日本の政界やメディアがこのような事例を「差別問題」にすり替え、根本的な能力向上や体質改善の必要性を論じない傾向も、「甘さ」の構造的な一因といえるでしょう。

日本のメディアが伝えるべきは、単なる翻訳ではなく、国際社会における発言の意味や背景を理解させる「文脈の報道」であるはずです。

それを怠る報道姿勢こそ、日本人の国際感覚の醸成を妨げる大きな壁となっています。

理解されないリーダーの意図と真意

トランプ氏のスピーチは、感情的な言葉選びと個人主義的な主張が目立ちますが、そこには戦略的な意図もあります。

彼の言葉には「敵を作ることで味方を固める」という政治的意図が込められており、発言の一つひとつが計算の上に構成されています。

その計算の多くは、アメリカ国内の保守層を強固に支持基盤としつつ、敵対者を明確にし、政治的分断の中で自身の存在感を最大化することを目的としています。

しかし、日本人は「空気を読む」「相手を不快にさせない」という考えが根底にあるため、このような発言の背景にある戦略を読み取れず、単に「理解不能な人物」と見なしてしまうことが少なくありません。

特に、集団の和を乱さないことを美徳とする日本的価値観においては、敵を明示し、対立を前提とした発言スタイルは極めて異質に映り、正面からその意図を読み解こうとする努力さえ放棄される傾向があります。

トランプ氏の発言の真意を把握するには、アメリカの政治状況や有権者心理を理解する必要があり、そのような文化的コンテクストへの理解力が、日本社会では十分に育っていないのが現状です。

これは単に知識不足という問題にとどまらず、国際政治に対する感度や情報収集・分析力の脆弱さをも意味しており、日本の外交戦略における構造的な課題とも言えます。

また、日本人が持つ「言われなくても察する」という文化は、トランプ氏のような直言型の政治家との間に深い溝を生みます。

言葉の背後にある感情や政治的意図を読み解く訓練が不足しており、結果として「トランプ語」はますます理解不能なものとなってしまうのです。

加えて、既存メディアがこのような発言を深く分析することなく、表面的な直訳にとどまり報道してしまうことで、国民全体の理解不足に拍車がかかっています。

この構図を放置する限り、日本は今後もトランプ氏のような影響力あるリーダーとの対話で本質を見誤り続ける危険性を抱えることになるのです。

甘さを乗り越えるために必要な視点

トランプ氏の発言に対し、ただ「失礼だ」「差別的だ」と反応するだけでは、日本人が国際社会で通用する存在になることはできません。

むしろ、こうした経験を通じて、自らの語学力、交渉力、さらには文化理解力を高めていく必要があります。

こうした能力の向上は、日本が国際舞台で確かな発言力と存在感を保つための最低条件であり、その努力を怠る限り、発言の誤解や疎外は繰り返されていくことでしょう。

また、「相手に配慮してもらえるはず」といった甘えを捨て、自らの主張を明確に伝え、国際的な舞台でも信頼されるような人材を育てていくことが求められています。

日本の教育制度やメディアがこの点をどれだけ真剣に捉え、変革を促せるかが、今後の鍵となるでしょう。

特に現状の石破政権においては、国際政治の文脈やダイナミズムを読み解く力が乏しく、トランプ氏をはじめとする世界のリーダーたちの発言や戦略の意図を汲み取る能力に欠けているという懸念が拭えません。

このままでは、日本はアメリカを含む主要国からの信頼を徐々に失い、アジアにおける戦略的立ち位置を危うくする可能性さえあるのです。

トランプ語に象徴されるような国際的コミュニケーションの難しさは、日本人にとって多くの学びと課題を提供してくれます。

それを乗り越えるには、自国文化の特性を理解したうえで、世界のルールにも柔軟に適応していく姿勢が不可欠です。

今こそ、日本は内向きの発想から脱却し、国際的な信頼と影響力を確かなものにするための構造改革を迫られているのです。

まとめ

トランプ元大統領の言葉が日本人に理解されにくいのは、言語的障壁だけでなく文化的な相違、精神的な甘さによるものです。

彼の「トランプ語」は、アメリカの政治文化や感情重視のスタイルを色濃く反映しており、日本人にとっては異質な存在です。

にもかかわらず、日本側はその真意を読み取る努力を十分に行わず、表面的な発言だけに一喜一憂してきた歴史があります。

日本人が今後国際社会で存在感を発揮していくためには、語学力や交渉力を高めるだけでなく、相手の文化や価値観を理解しようとする意識を育む必要があります。

これは単なる知識習得ではなく、国際政治の舞台で繰り広げられる戦略の裏側まで視野に入れた構造的理解が求められるということです。

「甘さ」を自覚し、それを乗り越える努力が、真にグローバルな日本人への第一歩となるのです。

さらに深刻なのは、このまま現状を放置すれば、日本が自由主義世界の中で信頼を失い、孤立を深めていく危険性があるという点です。

特に、中国の影響力が東アジア全体に及ぶ中、日本がアメリカや他の自由主義国との関係に亀裂を生じさせれば、結果として中国側に取り込まれるリスクすら現実味を帯びてきます。

これは、トランプ氏にとっても決して望ましい未来ではありません。

むしろ、彼の厳しい言葉や態度の裏には、日本が自らの立場を再確認し、西側陣営としての覚悟を持つよう促すという、もう一段深い意図が隠されている可能性も否定できません。

つまり、表のメッセージ、裏の意図、さらには裏のまた裏の戦略的示唆にまで思いを巡らせなければ、真の国際政治の文脈は理解できないのです。

今、日本が問われているのは、まさにこの「文脈を読む力」であり、それこそが未来の外交的生存戦略の核心となるのです。

コメント