2025年、ドナルド・トランプ元大統領が再び政権に復帰し、「相互関税」政策を強行したことにより、世界経済は大きな転換点を迎えました。

この政策は、アメリカの貿易赤字の是正と国内産業の保護を目的としており、輸入品に対して一律で高関税を課すという極めて強硬な措置でした。

その結果、主要貿易国である日本や中国、EU諸国との経済関係に亀裂が生じ、国際的な貿易摩擦が激化しました。

関税政策の影響で株価が急落し、世界中の金融市場は大きな混乱に見舞われました。

特に、グローバル企業への不信感が広がり、投資家心理は急速に冷え込みました。

実体経済への影響も広がっており、輸出依存型の国々では生産縮小や雇用減少の兆候が見られるようになっています。

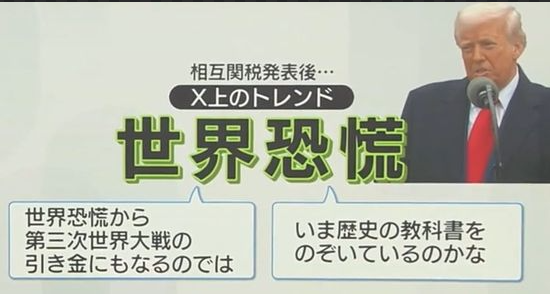

このような状況を受けて、経済専門家の間では、1930年代の世界恐慌との類似点が繰り返し指摘されています。

当時も保護主義的政策が国際貿易の縮小を招き、結果的に世界規模の不況を引き起こしました。

現在の情勢に対しても、過去と同様の経済収縮の連鎖が起こるのではないかという懸念が強まり、投資家や企業、政府関係者の間で危機感が一層高まっているのが現実です。

トランプ関税の概要と株価下落への影響

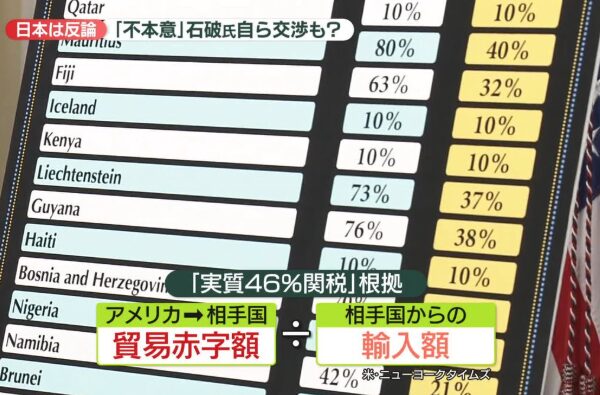

ドナルド・トランプ元大統領が掲げた「相互関税」政策は、アメリカの貿易赤字解消と国内産業の保護を目的とするもので、他国がアメリカ製品に課す関税率と同等の関税を課すという内容です。

これはいわば「公平性の名の下の報復関税」であり、日本や中国、EUといった主要な貿易相手国がその影響を大きく受けました。

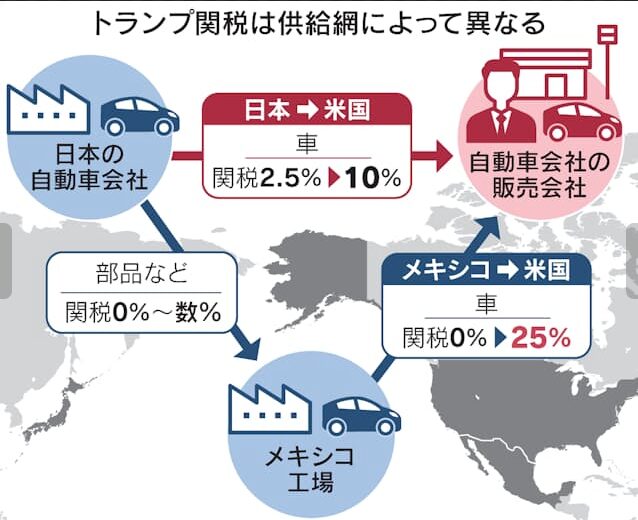

たとえば、日本製品には最大24%の関税が課され、自動車や電子機器などの主力輸出品が大打撃を受けました。

これによりアメリカ市場での競争力が大幅に低下し、日本企業の売上や利益に直接的な影響を及ぼしました。

株式市場においても、輸出企業を中心に株価が下落し、投資家の間では先行きに対する不安が広がりました。

さらに、関税の引き上げによってサプライチェーン全体に混乱が生じ、原材料や部品の調達コストが上昇。

企業の生産性や利益率が圧迫され、経営戦略の見直しを余儀なくされるケースも増えています。

このような強硬な関税措置は保護主義の色合いが濃く、長年築かれてきた自由貿易体制に対する重大な挑戦として、国際社会から強い批判を浴びています。

結果として、関税政策は一部の国内産業保護にはつながったものの、同時に多くの企業や投資家にとっては予測不能なリスク要因となり、市場全体の不透明感を増す要因となっています。

トランプ関税の発動で世界の株式市場が動揺

関税発動の発表直後から、世界の株式市場は大きく動揺しました。

日本の株式市場では、日経平均株価が一時1,600円以上も下落し、投資家心理が冷え込みました。

アメリカでもダウ平均が1,600ドル以上下落し、S&P 500やNASDAQも大幅な下げを記録しました。

これは単なる一時的な値動きにとどまらず、中長期的な市場全体への不信感を伴う現象として捉えられています。

特に、グローバル展開を行うテクノロジー企業や自動車メーカーなどは大きな打撃を受けました。

関税の影響により、これらの企業は部品や原材料の調達コストの増加に直面し、利益率の低下が避けられない状況となりました。

また、海外市場への輸出が鈍化することで、成長戦略全体の見直しを迫られる企業も相次ぎました。

さらに、供給網の混乱や物流コストの上昇により、生産スケジュールの遅延や販売計画の変更を余儀なくされるなど、実務レベルでも深刻な影響が出ています。

こうした状況を受けて、年金基金や保険資金を運用する機関投資家の間でもリスク資産からの資金引き上げが加速。

ポートフォリオの見直しや現金化の動きが広がり、市場の流動性が一時的に低下する局面も見られました。

これにより、リスクオフの流れが一層強まり、より安全な資産への資金シフトが世界的に加速しています。

金や米国債といった伝統的な安全資産が買われる一方で、株式市場からの資金流出が続き、市場全体に不安定な空気が漂っています。

トランプ関税の波及効果と世界経済への悪影響

トランプ関税の影響は、株価の下落だけにとどまりません。

報復関税の応酬により、国際貿易は急速に冷え込み、輸出入が停滞しました。

その結果、各国の経済成長は著しく鈍化しており、企業の設備投資や消費者支出も減退傾向にあります。

経済のグローバル化が進んだ現代において、一国の政策変更が国境を越えて広範な影響を及ぼすことが改めて浮き彫りとなっています。

中国やEU諸国では、アメリカとの貿易摩擦によって工業生産が落ち込み、製造業を中心に雇用にも深刻な影響が出ています。

輸出依存度の高い産業では、工場の稼働率が低下し、新規雇用の凍結や一部リストラといった雇用調整の動きも広がっています。

加えて、ビジネス信頼感の悪化により企業の将来的な成長計画が凍結される例も相次ぎ、地域経済への波及効果が懸念されています。

新興国においては、通貨安やインフレが進行し、経済の不安定さが一層顕著になっています。

輸入コストの上昇が消費者物価を押し上げ、国民生活の負担が増しています。

特にエネルギーや食料品の価格上昇は、低所得層に深刻な影響を与えており、社会的な不満の増大やデモの発生といった政治的不安定要因とも結びついています。

加えて、原材料や生活必需品の価格が上昇し、消費者の購買力が低下しています。

これにより個人消費が冷え込み、内需が縮小することで経済成長のさらなる鈍化を招いています。

インフレと景気後退が同時に進行する「スタグフレーション」への懸念が現実味を帯びており、各国の中央銀行は政策対応に苦慮しています。

自由貿易体制の揺らぎと世界恐慌再来の懸念

トランプ関税によってもたらされた最大のリスクは、自由貿易体制の崩壊です。

第二次世界大戦後、GATTやWTOを通じて構築されてきた自由貿易の枠組みが、このような一方的な保護主義政策により根底から揺らいでいます。

この体制は、各国の経済成長と安定を支える柱であり、透明性とルールに基づく貿易の枠組みとして長年にわたり国際社会に機能してきました。

しかし、トランプ政権の相互関税政策は、その原則を一方的に覆すものであり、各国間の信頼を著しく損ねました。

国際的な信頼関係の崩壊により、多国間の貿易交渉は事実上停滞し、新たな自由貿易協定の締結や既存協定の履行にも支障が出ています。

投資環境の悪化も顕著で、企業は不透明な政策リスクを回避するため、国境をまたぐ事業展開を控えるようになり、直接投資の減少や新規進出の延期といった現象が目立っています。

結果として、経済の持続的な成長が困難となり、長期的な投資計画の見直しや研究開発の縮小など、企業活動の萎縮が広がっています。

これにより、消費者は価格上昇と選択肢の減少に直面し、企業は供給網の分断やコスト増に苦しむなど、双方に深刻な不利益が生じています。

こうした影響は短期的なものにとどまらず、中長期的な世界経済の停滞と分断を招くリスクとして強く警戒されています。

世界恐慌との共通点と現代経済の脆弱性

多くの経済専門家は、今回の状況を1930年代の世界恐慌と比較しています。

当時、アメリカのスムート=ホーリー関税法により世界中で報復関税が拡大し、貿易量が急減しました。

その結果、各国の経済活動が停滞し、失業と企業倒産が相次いで発生。特に製造業や輸出依存型の産業を中心に甚大な被害が及び、世界経済は深刻な不況に突入しました。

国際協調が欠如した中での保護主義政策が、連鎖的な経済悪化を引き起こしたのです。

現代においても、グローバル化が進む中での相互依存がかつてないほど高まっており、一国の政策が他国に与える影響はより広範かつ迅速に伝播します。

特に、国際的なサプライチェーンの複雑化により、一国での関税強化や輸出規制が全体の供給網に大きな混乱をもたらす構造となっています。

貿易摩擦のエスカレートが続けば、世界中で投資の縮小や消費の冷え込みが発生し、企業の収益悪化から雇用削減につながる連鎖的な悪循環が生まれる可能性があります。

これに伴い、社会的不安や格差拡大といった問題も深刻化し、1930年代のような「経済恐慌から社会不安へ」という流れが再現されるリスクが否定できません。

現代経済は見かけ上の成長性の裏で、極めて脆弱な均衡の上に成り立っていることが、こうした危機局面で改めて明らかになりつつあります。

トランプ関税から世界恐慌を回避するために

このような経済的リスクを最小限に抑えるためには、国際的な連携が不可欠です。

WTOやG7、さらにはIMFやOECDといった多国間の枠組みを活用し、貿易摩擦の緩和と自由貿易体制の再建に向けた協議を進めることが求められます。

特に、各国が一方的な関税引き上げを回避し、ルールに基づいた貿易の在り方を再確認することが、グローバルな経済安定の基盤を築くうえで不可欠です。

各国政府および中央銀行も、景気後退の抑制に向けた金融緩和や積極的な財政政策を導入しつつあります。

企業への補助金、雇用維持支援、設備投資への税制優遇策など、多角的な経済対策が展開されており、これらは短期的な需要の下支えに寄与しています。

また、低金利政策の継続や債券の買い入れ拡大によって市場の流動性を確保し、金融システム全体の安定維持にも努めています。

しかし、これらの対策が市場に安定をもたらすまでには一定の時間を要し、政策効果が実体経済に浸透するにはタイムラグが存在します。

そのため、短期的には依然として不確実性が残り、市場の動揺や企業の慎重姿勢が続くことが予想されます。

今後は、冷静かつ柔軟な市場対応と継続的な政策協調が、世界経済の再建に向けた鍵となります。

さらに、各国が持続可能な成長を見据え、経済の強靭性を高めるための構造改革を進めることも重要です。

たとえば、デジタル化や脱炭素といった新たな経済の柱に投資を集中することで、次なる成長の糸口を見出す努力が不可欠です。

まとめ

トランプ元大統領が打ち出した相互関税政策は、株価の急落と経済不安を引き起こし、世界経済に深刻な影響をもたらしています。

この政策は、自由貿易体制を揺るがし、1930年代の世界恐慌を彷彿とさせる状況を現代に再現する可能性を秘めています。

特に、経済的なグローバル化が進んだ今日においては、一国の政策がもたらす影響はかつて以上に速く、広範囲に及ぶため、危機の拡大と連鎖がかつてないスピードで進行するリスクが存在します。

今こそ、国際社会が協力して課題に取り組み、安定した経済秩序の再構築を目指す必要があります。

各国政府は短期的な利益や政治的パフォーマンスではなく、中長期的な視点で国際協調の重要性を再確認しなければなりません。

自由で公平な貿易の基盤を回復し、分断から統合への転換を図ることが、未来の経済安定への鍵となります。

未来の混乱を回避するためには、迅速で効果的な対応が不可欠です。

同時に、危機への備えとして、各国が自国の経済体質を強化し、持続可能な社会経済システムを構築する努力も求められています。

気候変動、技術革新、人口動態の変化など、多様な課題が複雑に絡み合う現代において、単一の政策ではなく、多層的かつ柔軟な対応力が今後の世界経済を左右することでしょう。

コメント