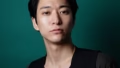

松山ケンイチさんと小雪さんは、3人の子供たちを育てる中で、東京と北海道を拠点とした独自の教育方針を実践しています。

子供たちは、それぞれ東京と北海道の公立小学校に通っており、このスタイルは区域外就学制度を利用して実現されています。

この制度は、居住地とは異なる地域の学校に通うことを可能にする仕組みです。

【区域外就学制度】

住民票登録地と異なる市町村の学校に就学することを認める制度です。地方への一時的な移住や二地域に居住するなど、特別な事情がある場合に、住所のある教育委員会と区域外の教育委員会が協議し、認められた場合に利用できます。

松山さん一家は、この制度を活用し、東京での仕事と北海道での自然豊かな暮らしを両立させています。

この教育方針の背景には、松山さんの自然と共生する教育理念が深く根付いています。

子供たちの学校生活と自然との触れ合い

松山ケンイチさんと小雪さんの子供たちは、それぞれ東京と北海道の公立小学校に通っています。

お子さんたちの年齢は、2024年現在以下の通りだと思います。

・長男 2012年生まれ 12歳

・長女 2013年生まれ 11歳

・次男 2015年生まれ 9歳

東京 渋谷区立◯原小学校

この環境では、多様な価値観を持つ子供たちとの交流が可能であり、都会ならではの教育機会を享受しています。

また、子供たちは学校で提供される特別なプログラムやアクティビティに参加し、多文化への理解やコミュニケーション能力を磨いています。

東京での生活は、子供たちが社会性を養い、広い視野を持つきっかけとなっています。

北海道 森町立◯ヶ岳小学校

この地域では、都会では体験できない自然との触れ合いや、地域社会とのつながりを大切にした教育が行われています。

例えば、校外学習として地元の山や川での自然体験活動が行われており、子供たちは季節の変化や地域の生態系について学ぶ機会を得ています。

さらに、松山さんの家庭では、農業や地域行事への参加を通じて、子供たちが自然の恵みや地域文化を肌で感じる機会を積極的に提供しています。

家族での農業活動では、野菜の栽培や収穫を通じて、自然と人間とのつながりや、食べ物が生まれるプロセスを学んでいます。

これにより、子供たちは自然への感謝の気持ちや地元の人々との絆を深めています。

このように、二つの異なる環境での生活は、子供たちにとって貴重な経験となっています。

都会と田舎の双方での生活を通じて、多様な価値観を理解し、さまざまな環境に適応する力を育んでいます。

これらの体験は、子供たちの成長と未来に向けた準備に大きく貢献しているといえるでしょう。

松山ケンイチと小雪の教育哲学と家庭の役割

松山ケンイチさんは、自身が青森の自然豊かな環境で育った経験を踏まえ、子供たちに自然の中でのびのびと成長してほしいと考えています。

特に「我慢をさせない子育て」を信条とし、子供たちが自分の感受性や好奇心を最大限に発揮できる環境づくりを心掛けています。

松山さんは自然体験が子供たちの心を豊かにし、感受性や創造力を育むと信じており、休日には家族全員で森や湖を訪れることが多いといいます。

また、小雪さんも子育てに積極的で、日常生活の中で家族全員が協力して学ぶ姿勢を大切にしています。

家庭では農業に取り組むこともあり、子供たちはビニールハウスでのトマト栽培や地元農家との交流を通じて、食の大切さや働くことの意義を学んでいます。

収穫したトマトを家族で料理することで、食べ物への感謝の気持ちを学ぶ時間を設けているそうです。

さらに、子供たちには地域の行事やイベントへの参加を促し、地元の人々とのつながりを築くことも重要視しています。

地域社会での交流を通じて、協力やコミュニケーションの大切さを体感できる環境が整えられています。

一方で、都会の学校に通わせることで、子供たちは多文化や多様性に触れる機会を得ています。

学校では、英語やIT教育など最新のプログラムにも触れることで、将来を見据えた知識とスキルを身につけることができます。

このようなバランスの取れた教育方針は、松山さん夫妻ならではの考え方が反映されています。

子供たちは、自然と都市の両方の環境で育つことで、多面的な視野を持ち、柔軟性を養っています。

これらの経験は、子供たちが将来のさまざまな挑戦に立ち向かう力を培う基盤となっています。

二拠点生活が子供たちに与える影響と未来

東京と北海道を拠点とした二拠点生活は、松山一家に多くのメリットをもたらしています。

自然豊かな環境で育つことで、子供たちは都会では得られない貴重な経験を積みながら、東京では高水準の教育や文化的な体験を享受しています。

自然環境の中では、四季折々の変化を感じながら、地元の伝統文化や地域社会の結びつきを学び、豊かな感性を養っています。

一方、東京では最新の教育プログラムやアクティビティに参加する機会を得ることで、学業面や社会性の向上に繋がっています。

しかしながら、2つの環境を行き来する生活には課題もあります。

例えば、頻繁な移動や異なる文化や学習スタイルに適応する必要があり、これが子供たちにとって負担となる場合があります。

また、友人関係の継続や、学年ごとに異なる期待に応えることも難しい場合があります。

それでも、松山さん夫妻はこうした状況を子供たちの成長の糧と捉えています。

異なる環境で育つことで、子供たちは柔軟性や適応力を身につけています。

例えば、北海道での生活では、地域の自然環境を活かした体験型の学びを通じて、地球や生態系に対する理解を深めています。

一方、東京での生活では、多文化的なバックグラウンドを持つ友人との交流を通じて、コミュニケーション能力を磨き、多様性を受け入れる姿勢を培っています。

このようなバランスの取れた教育環境は、子供たちが将来さまざまな挑戦に立ち向かう力を育む基盤となっています。

松山さん夫妻の信念のもと、家族全員で協力しながらこの二拠点生活を最大限に活かしています。

まとめ

松山ケンイチさんと小雪さんの子育ては、東京と北海道という異なる環境を活かした新しい教育スタイルの一例です。

自然豊かな環境でのびのびと育てる一方、都会で多様な価値観や文化に触れることで、子供たちに幅広い視野を持たせています。

このような二拠点生活を通じて、子供たちが自然や地域社会とのつながりを深め、同時にグローバルな視野を養っていく姿は、多くの人々にとって理想的な子育てのモデルといえるでしょう。

松山一家の今後の成長と変化に、引き続き注目が集まることでしょう。

コメント