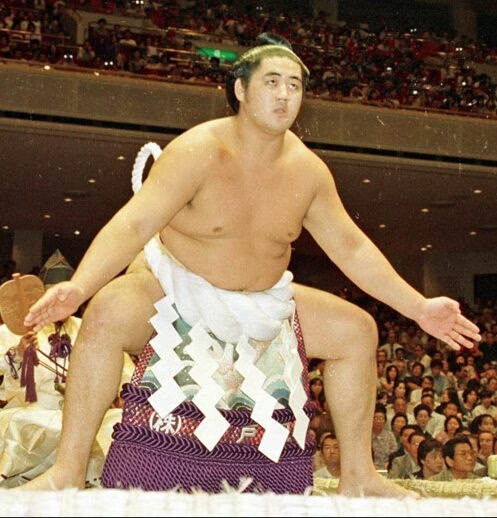

2025年初場所で12勝3敗の成績を収めた豊昇龍関が横綱昇進を果たしました。

この昇進は、彼の成績が横綱基準を十分に満たしていないとの見方から、多くの議論を呼んでいます。

逆転優勝を果たした巴戦は確かに見応えがあり、多くの観客の心をつかみましたが、横綱昇進には通常、2場所連続優勝やそれに準ずる成績が求められることを考えると、今回の昇進決定は異例と言えます。

さらに、昇進が正式に発表されるまでには、横綱審議委員会や相撲協会内部での議論が紛糾しました。興行面で横綱不在を避けたいという協会の意向が、今回の昇進決定に強く影響したのではないかという批判も少なくありません。

このような背景を踏まえ、豊昇龍関の昇進が今後の昇進基準や相撲界全体にどのような影響を与えるのか、注目が集まっています。

豊昇龍の横綱昇進の概要

豊昇龍関は、2025年初場所で逆転優勝を果たし、横綱審議委員会から満場一致で昇進が推薦されました。

しかし、モンゴル出身として6人目の横綱という偉業の一方で、成績面に対する疑問が多くの専門家やファンの間で浮上しています。

九州場所での13勝と優勝次点、そして今場所の12勝止まりという結果は、伝統的な横綱昇進基準に照らして議論を呼ぶ要因となっています。

横綱審議委員会の山内昌之委員長は、「成績以上に彼の精神力や底力が評価された」と称賛しましたが、この発言自体が議論を深める結果となっています。

九州場所ではあと一歩で優勝を逃し、今回の初場所でも星数の上では他の力士に比べ突出していたわけではありません。

さらに、巴戦という特別な決定戦の存在が、実力以上の評価につながったとの批判もあります。

伝統的に横綱昇進には「2場所連続優勝またはそれに準ずる成績」が求められますが、豊昇龍関はその基準を完全に満たしていません。

九州場所の13勝と優勝次点は確かに立派な成績ですが、それを補うだけの安定感や圧倒的な強さを、今場所の12勝3敗の結果だけで証明したとは言い難いのが現実です。

一部の専門家からは「昇進の決定があまりにも早計だったのではないか」という声も上がっています。

昇進には成績要件と品格要件が求められますが、今回の決定が特例的に見えることが、今後の基準にどのような影響を及ぼすのかは大きな課題となります。

豊昇龍関の努力と姿勢は評価に値しますが、星数の不足や昇進のタイミングに対する否定的な意見が少なくない現状を踏まえれば、この昇進は相撲界全体に新たな議論を生む起点となる可能性があります。

12勝3敗の評価

豊昇龍関の成績は12勝3敗であり、星取りだけを見れば横綱昇進に必要とされる基準に疑問を抱く声もあります。

特に、平幕力士との取り組みで9日目までに3敗を喫したことは、多くの批判を招く要因となりました。

この成績では、伝統的な横綱昇進基準に照らして不足があるとの指摘が専門家やファンの間で相次いでいます。

さらに、平幕力士に対する取りこぼしが3度もあったことは、横綱としての安定感や圧倒的な強さに欠けると見る向きもあります。

9日目までの成績が不安定だったため、一部の相撲解説者からは「巴戦での優勝が昇進の基準を覆すほどの価値があったのか」という疑問も提起されています。

横綱審議委員会は「星数だけでなく、その内容が重要」と述べ、17回もの取り組みをこなしたことや、プレッシャーのかかる場面での精神力を高く評価しました。

しかし、これが従来の昇進基準を曖昧にする危険性をはらんでいるとの懸念もあります。

特に、星取り重視の従来の基準に照らし、今回の昇進が前例となり基準を緩和する方向に進むのではないかという声が一部から上がっています。

この結果は、単なる勝敗数を超えた評価基準が適用された例と言えますが、その一方で、基準の一貫性を求めるファンの声とのバランスをどのように取るかが、今後の課題として浮かび上がっています。

強行突破の背景

豊昇龍関の昇進は、横綱昇進の内規を厳密に適用した場合、議論の余地があるものでした。

内規では「2場所連続優勝、またはそれに準ずる成績」が求められますが、彼の成績はこれに完全に合致するわけではありません。

九州場所の優勝次点と、今場所の12勝という成績は、横綱としての圧倒的な存在感を示すには不十分だとの見方が多くあります。

横綱審議委員会では反対意見も出されましたが、八角理事長が昇進を強く支持しました。

この背景には、興行面での事情が色濃く反映されているとされています。

現在、横綱不在の状況が長引けば、観客動員や相撲人気の低下を招く恐れがあり、相撲協会としてはそれを避けたいという強い意図があったと見られます。

このような事情から、基準を緩和してでも新たな横綱を誕生させる必要があったのです。

しかし、こうした興行優先の昇進は、多くの専門家やファンの間で批判を呼んでいます。

「横綱とは絶対的な強さと安定感を備えた力士が担うべき地位であり、今回の昇進はその価値を損なう可能性がある」

との意見が少なくありません。

過去の昇進例と比較しても、特例的な基準が適用されたことが明白であり、これが今後の昇進基準に悪影響を及ぼすのではないかとの懸念も広がっています。

さらに、豊昇龍関自身も、この議論を跳ね返すためには、次場所以降で圧倒的な成績を示さなければならないという重圧にさらされることになります。

相撲界の将来を背負う立場として、今回の昇進がどのような結果をもたらすのか、注目が集まっています。

過去の昇進例と今回の横綱昇進の過程

これまでの横綱昇進例を振り返ると、大関で2場所連続優勝した力士がほとんどです。

しかし、豊昇龍関のように星数が不足している中での昇進は異例と言えます。

過去には、1980年代に北尾関(後の双羽黒)が優勝無しで昇進した例がありますが、これは当時の横綱不在の状況と興行的な理由が大きく影響したとされています。

その後、北尾関は期待に応えることができず、横綱として短命に終わりました。

一方で、1990年代には貴乃花関が圧倒的な成績を収めながらも、昇進基準の厳格さゆえになかなか横綱に昇進できなかった例もあります。

彼の場合は最終的に基準を満たして昇進しましたが、この対照的な基準の運用が過去の昇進過程における一貫性の欠如を示しています。

今回の豊昇龍関の昇進では、特に優勝決定戦での内容が重視され、

横綱審議委員会のメンバーは

「彼の精神力や巴戦での勝負強さが横綱としての資質を示している」

と判断しました。

しかし、この基準の曖昧さが、昇進の価値を揺るがしかねないとの批判も多く見られます。

さらに、豊昇龍関の昇進は、相撲界におけるモンゴル勢の存在感を改めて印象付けるものとなりましたが、基準を緩めた昇進が新たな波紋を呼ぶ可能性もあります。

昇進基準が過去のように興行面での事情を優先させた結果として受け取られ、相撲協会の判断に対する信頼が揺らぐ懸念が広がっています。

彼の昇進が新たな基準を示す可能性がある一方で、過去の曖昧な基準と同様に議論を呼び、今後の昇進基準の在り方にも大きな影響を与えるでしょう。

昇進の影響と反響

豊昇龍関の横綱昇進は、多くのファンや専門家から注目を集めています。

一方で、「成績が基準を満たしていない」とする批判も少なくありません。

特に、今回の昇進が特例的な扱いに見えることから、相撲協会の昇進基準そのものへの信頼が問われる状況に直面しています。

彼の昇進は、モンゴル出身力士の地位をさらに高めるだけでなく、日本国内外での相撲人気の向上にも寄与すると期待されています。

モンゴル出身力士たちが相撲界をけん引する存在となる一方で、伝統的な日本の相撲文化との調和がどう図られるかが、今後の課題となるでしょう。

特に、豊昇龍関の昇進を機に、若手力士たちが奮起し競争が活性化すれば、相撲界全体のレベルアップにつながる可能性があります。

一方で、厳格な基準を求める声は根強く、昇進が相撲協会の意向を強く反映したものと受け取られることに懸念を示す意見もあります。

このような批判的な見方は、今後の昇進基準の透明性や公平性を求める声をさらに強めるでしょう。

また、豊昇龍関自身にも、大きなプレッシャーがのしかかると予想されます。

昇進後の取り組みで横綱としての実力を示せなければ、昇進の正当性が改めて問われることになりかねません。

さらに、相撲界全体において、横綱昇進の基準が揺らぐことが若手力士たちに与える影響も懸念されています。

昇進基準の不明確さが努力目標を曖昧にし、力士たちのモチベーションに影響を及ぼす可能性があるからです。

このような状況下で、相撲協会や横綱審議委員会がどのように基準を再構築し、昇進に対する信頼を回復させるのかが注目されています。

まとめ

豊昇龍関の横綱昇進は、その成績と内容を巡り賛否両論を呼んでいます。

特に、昇進基準が過去の事例と比べて緩和されたように見えることに対する批判の声も少なくありませんが、それでも彼の昇進が相撲界に新たな活気をもたらす契機となることは間違いありません。

横綱としての責任を果たし、土俵上での強さをさらに磨くことが求められる豊昇龍関ですが、同時にその昇進を巡る議論が、今後の相撲界全体に大きな影響を与える可能性があります。

特に、彼の昇進が若手力士の奮起を促し、競争を活性化させる効果が期待されています。

一方で、基準の曖昧さが相撲協会への信頼を損ねる恐れがあるため、昇進後の取り組みで圧倒的な成果を示すことが、彼自身に課せられた使命と言えるでしょう。

また、彼の昇進を機に、横綱昇進基準そのものを見直す動きが進む可能性もあります。

この見直しが、公平性や透明性を高める方向に進むのであれば、相撲界全体にとってプラスとなるでしょう。

豊昇龍関には、こうした議論を乗り越え、未来の相撲界をけん引する存在としての姿が期待されています。

今後、豊昇龍関が横綱としての責任と品格を示しながら、さらにその地位にふさわしい活躍を見せてくれることを願いつつ、その歩みを見守りたいと思います。

コメント