参政党の神谷宗幣代表と宮城県の村井嘉浩知事の間で、宮城県の水道事業に関する発言をめぐる論争が激化しています。

神谷宗幣代表が「外資に売却された」と批判したのに対し、村井嘉浩知事は「事実無根」として抗議しています。

村井嘉浩知事は、水道事業の所有権は宮城県にあり、全面的な民営化や外資への売却は一切行われていないと説明しています。

しかし、その説明の裏には、県民に十分知られていない別の実態も存在しています。

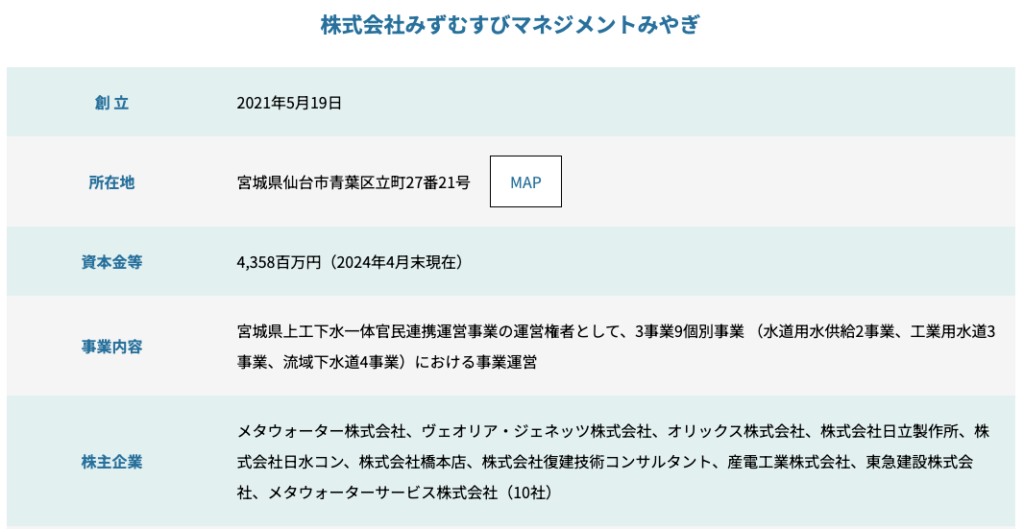

表面的には、運営会社である株式会社みずむすびマネジメントみやぎは、日本の大手水処理企業であるメタウォーター株式会社(日本碍子の子会社)が議決権の51%を保持し、日本企業主導の運営が行われているように見えます。

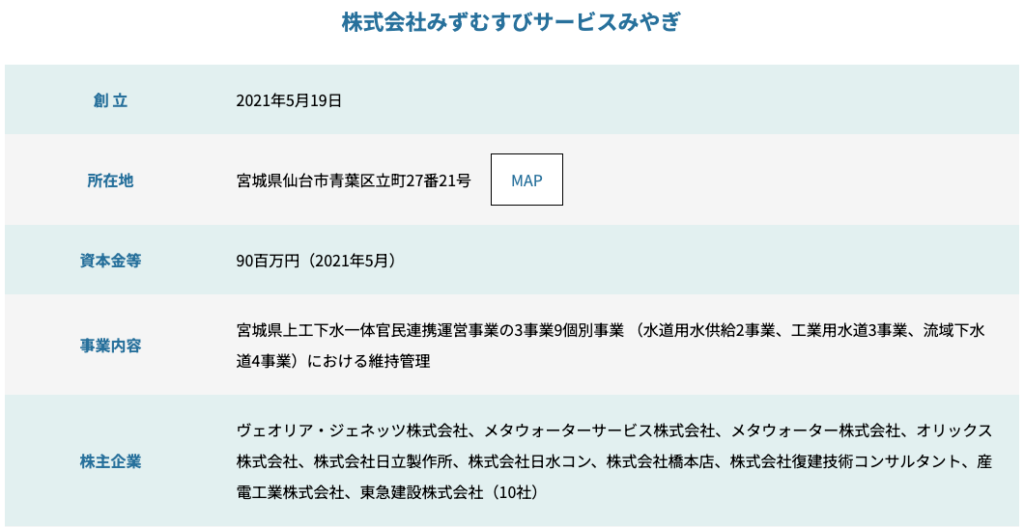

しかし、実際の保守・維持管理業務は、別会社である株式会社みずむすびサービスみやぎが担っており、この会社の議決権の51%はフランス系外資のヴェオリア・ジェネッツ株式会社が握っています。

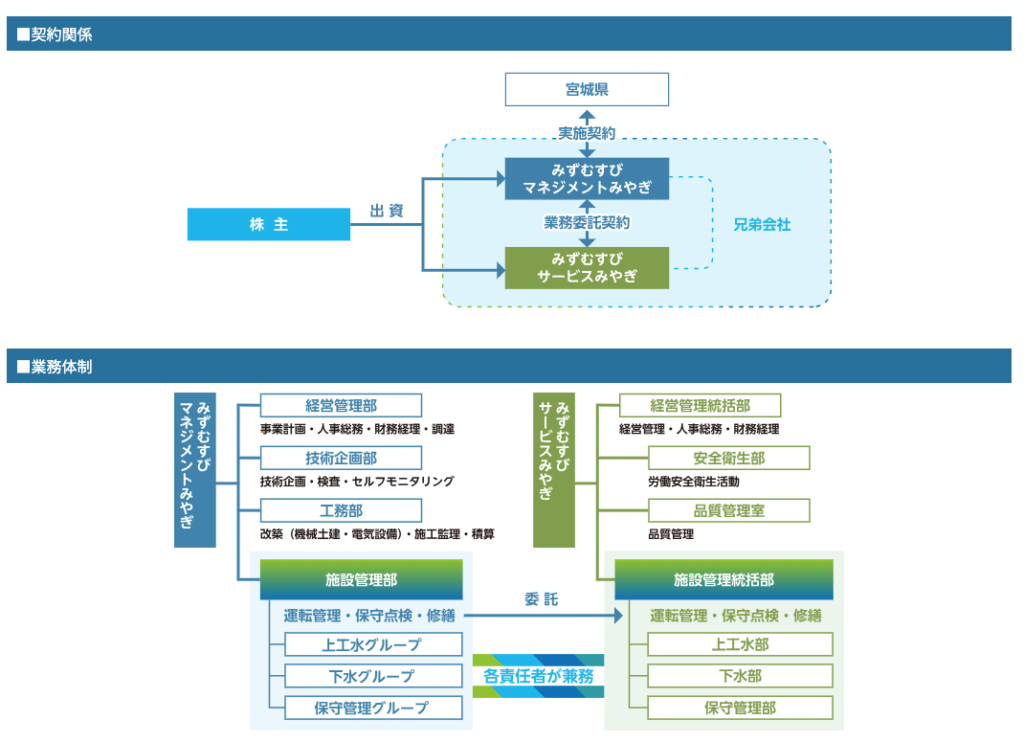

この二重構造により、表向きは県の所有権と日本企業主導の管理が強調される一方、現場の実質的な運営は外資企業の強い影響下に置かれているのが現実です。

県の説明責任と情報公開のあり方が改めて問われる状況となっています。

ここでは、こうした複雑な背景を詳しく掘り下げ、宮城県水道事業の本質的な問題と今後の懸念点について解説します。

参政党神谷宗幣代表の発言の波紋

参政党の神谷宗幣代表は2025年7月13日、仙台市での街頭演説において、宮城県の水道事業が

「民営化され、外資に売却された」

と発言しました。

この発言は直ちに注目を集め、地元メディアやSNS上でも大きな議論を呼び起こしました。

神谷宗幣代表は、

「国が水道事業を守らないから宮城県が民営化し、外資に売却する結果になった」

と述べ、水インフラの外資への売却が国益に反すると主張しました。

また、フランス系のヴェオリアグループが実質的に現場の運営を担っている点も指摘し、住民の生活インフラがグローバル資本の利益対象にされることの危険性を訴えました。

特に、ヴェオリアグループは世界各地で水道事業を手掛ける巨大企業であり、宮城県の重要なインフラが利益追求型の企業の影響下に置かれることが、将来的な料金高騰やサービス劣化につながるのではないかという懸念も示しました。

さらに、神谷宗幣代表は、コンセッション方式の実態が県民に十分説明されず、県民不在のまま外資主導の運営が進められていると問題提起しました。

一部市民からは、

「生活に直結する水道事業が利益優先の論理で動くことは許されない」

という声も上がっており、問題は単なる政治的論争を超えた社会的関心事となりつつあります。

これに対して、一部市民からは共感の声も上がりましたが、宮城県の公式見解とは大きく食い違うものでした。

村井嘉浩知事の強い抗議と県の公式説明

神谷宗幣代表の発言を受け、村井嘉浩知事は直ちに抗議文を提出し、記者会見を開きました。

知事は

「宮城県の水道事業の所有権は引き続き宮城県が保持しており、全面的な民営化も外資売却も行われていない」

と強調しました。

具体的には、宮城県が採用したのは官民連携のコンセッション方式であり、施設の所有権と最終責任は県が保持しています。

水道料金の決定権も県議会にあり、県民への責任を放棄していないと説明しました。

知事は、

「県が主体的に水道事業を監督しており、民営化とは異なる形で公共性を保っている」

と繰り返し強調しています。

また、水道事業を運営する株式会社みずむすびマネジメントみやぎは、国内大手のメタウォーター社(日本ガイシの子会社)が51%の議決権を有しているとされ、外資は一部出資者に過ぎないと説明しました。

さらに、知事は

「ヴェオリア・ジェネッツ株式会社などの外資系企業の影響は限定的であり、全体の事業方針は県と議会の管理の下で決められる」

とも述べ、県民の不安を払拭しようとしました。

一方で、実際の運営管理の中で県の関与がどの程度実効性を持つのかについては詳しい説明はなく、説明責任のあり方が問われる場面も見受けられました。

ヴェオリア・ジェネッツの存在と懸念点

しかし、県の説明にもかかわらず、実態として現場の維持管理業務はヴェオリア・ジェネッツが51%の議決権を持つ株式会社みずむすびサービスみやぎが担っています。

ヴェオリア・ジェネッツはフランスの大手水道企業ヴェオリアの子会社であり、現場運営を支配する構造が浮き彫りになっています。

このため、県の説明と現場の実態に乖離が見られる点が大きな問題となっています。

この点について県側は、「SPC(特定目的会社)との契約であり、OM会社(オペレーション&メンテナンス会社)とは直接契約関係はない」と説明しています。

しかし、SPCは事業全体の統括機能を担うものの、日々の現場管理はOM会社が行うため、県の実質的なコントロールは及びにくいという懸念が専門家からも指摘されています。

さらに、SPCと県の契約条件もモニタリング項目の限界があるとの意見があり、県民の知る権利や透明性の確保には不十分な点が多く残されていると言えます。

県議会でもこの問題が度々追及され、村井嘉浩知事も

「情報の透明性確保と県の関与強化の必要性」

を認めていますが、具体的な改善策は示されておらず、OM会社との直接契約についても

「考えていない」

との答弁が繰り返されています。

このような姿勢に対し、市民からは「県の説明責任が果たされていない」「水道事業の透明性が守られていない」との不信感がますます高まりを見せています。

全国拡大への懸念と署名活動の広がり

宮城県の水道事業は、改正水道法の下で全国初のコンセッション方式導入事例です。

このため、全国の市民運動家や水道事業関係者からも注目されています。

「宮城モデル」が全国に波及し、外資主導の運営が一般化することへの懸念が強まっています。

特に、他の自治体が同様の方式を導入した場合、同様に公共インフラが民間企業、特に外資系企業の支配下に置かれるリスクがあるとして、多くの市民団体が警鐘を鳴らしています。

事実、全国42都道府県の市民から宮城県への抗議署名が集まり、住民主体の水道管理の重要性が改めて認識されつつあります。

署名活動だけでなく、各地で学習会やシンポジウムも開催され、公共インフラのあり方について活発な議論が行われています。

特に、地域の命のインフラである水道がグローバル企業の収益源にされることへの危機感が広がっています。

市民からは、

「水は利益の対象ではなく、命の源であり公共財である」

という強い意識が再確認され、地域社会の持続可能性と自治の観点からも、今後の動向が注視されています。

水道事業の真実と市民の役割

本件は、単なる発言の食い違いではなく、住民サービスと公共インフラのあり方を問う問題です。

所有権は県が保有し続けているものの、日々の運営の現場では外資系企業の影響力が強まっていることは紛れもない事実です。

特に、OM会社である株式会社みずむすびサービスみやぎにおいて、フランス系外資のヴェオリア・ジェネッツ株式会社が過半数の議決権を握っていることは、外資が運営の実権を握っている現実を浮き彫りにしています。

また、県がOM会社と契約関係を持たないことで、情報公開や県民への説明責任が果たせなくなる懸念も無視できません。

さらに、現場の運営実態に対する県の監督権限が限定的であるため、外資主導の運営実態が覆い隠されるリスクも指摘されています。

今後も市民による情報監視と、透明性の高い運営を求める動きが不可欠であり、住民の主体的な関与がますます重要になります。

まとめ

宮城県の水道事業をめぐる神谷宗幣代表の発言と村井嘉浩知事の抗議は、公共インフラのあり方を考えさせる重要な問題です。

所有権は県が保持しているものの、外資系企業が現場を実質的に運営している構図も否定できず、透明性や説明責任の確保が強く求められています。

加えて、村井嘉浩知事の抗議は、実質的に県の水道事業の保守・維持管理を外資に委ねている事実を意図的に覆い隠し、県民に誤った認識を与える可能性がある点も看過できません。

この点についても厳しく追及されるべきであり、今後も県民と全国の市民による厳格な監視と活発な議論が続くことは間違いありません。

コメント