2025年4月に施行されるアメリカの自動車関税は、世界の自動車産業のみならず、広範な経済領域に大きな打撃を与えると予想されています。

関税率が25%という高水準であることから、その影響の大きさは計り知れず、各国政府、企業、そして消費者にまで波及する影響が注目されています。

とりわけ、グローバル経済が緊密に結びついている現代において、一国の政策がもたらす変化は、複数の国や地域の経済活動に連鎖的な影響を及ぼすリスクをはらんでいます。

こうした状況では、関税措置の導入が市場の信頼感や投資意欲の低下を招く可能性もあり、経済成長の足かせとなることが強く懸念されます。

アメリカ自動車関税導入の背景と政策目的

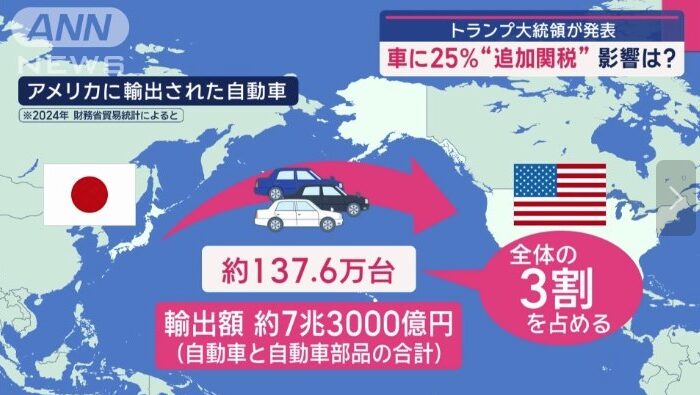

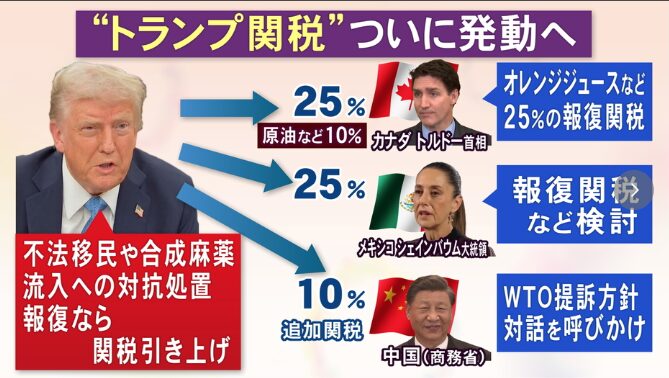

2025年3月26日、トランプ大統領はアメリカに輸入される全ての自動車および自動車部品に対し、25%の関税を課すと発表いたしました。

これは、アメリカ国内の製造業を再興し、雇用の回復を促すという明確な意図のもとで打ち出された経済政策の一環です。

特に中西部や南部などの伝統的な製造拠点における支持基盤の強化を目的としており、いわゆる「アメリカ第一主義」の経済方針の延長線上にある施策といえます。

しかしながら、このような関税政策は国際的な自由貿易体制と相容れない性質を持っており、WTO(世界貿易機関)の理念にも反するものとして、各国からの反発を招いています。

さらに、世界中の自動車産業が複雑なサプライチェーンでつながっている現状において、関税の適用は単にアメリカ国内の保護にとどまらず、部品供給、組立、輸送に至るあらゆる工程に影響を与える可能性があり、国際経済関係や物流体制にも深刻な混乱を引き起こすことが懸念されています。

関税が世界経済に与える実質GDPへの影響

この関税の導入によって、世界経済全体の生産活動に対して直接的・間接的な下押し圧力が生じます。経済試算によると、実質GDPは平均で-0.09%、波及効果を考慮すると最大で-0.36%まで低下する可能性があります。

特にメキシコが-1.92%、カナダが-0.73%、日本が-0.52%といったように、主要貿易国に対する影響は深刻です。

このようなGDPの下振れは、自動車産業が持つ経済全体への裾野の広さに起因しています。

自動車産業は製造、部品供給、物流、販売、金融といった多岐にわたる産業と密接に結びついており、その波及効果は非常に大きなものとなっています。

関税の影響によりこれらの関連産業が連鎖的に打撃を受けることで、消費や投資活動の減退が加速し、結果的に広範な産業分野での景気悪化を招くおそれがあります。

また、企業の業績悪化に伴う設備投資の抑制、雇用の減少なども経済全体の成長を鈍化させる要因となるため、政策的な下支えが求められる局面が増えると考えられます。

特に新興国においては、自動車関連の輸出依存度が高い地域も多く、アメリカ市場の縮小は地域経済の不安定化をもたらす可能性が高まります。

アメリカ自動車関税による輸入車価格上昇と消費者への影響

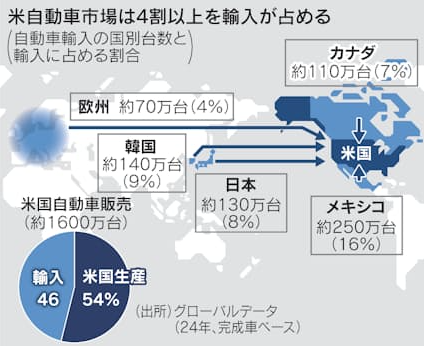

アメリカ市場では、関税導入により自動車の平均価格が約8%上昇すると予測されています。

これに伴い、コアCPI(消費者物価指数)は最大で0.7ポイント上昇する可能性があり、消費者にとっての自動車購入コストが大幅に増加することになります。

これは家計に対する圧迫を生み、特に中低所得層にとっては自動車購入が困難になる可能性を意味します。

通勤や家族の送迎など、日常生活において車の使用が不可欠な地域では、この負担感がより顕著になると考えられます。

また、金融機関による自動車ローンの貸し出し動向にも影響を及ぼすと見られており、金利の上昇や審査基準の厳格化によって、ローンを利用した購入も一層難しくなることが想定されます。

価格弾力性を-1.5と仮定した場合、アメリカ国内の新車販売は約11.9%減少すると見込まれており、この販売減少はディーラーや関連業界の収益悪化を招くだけでなく、雇用の減少や地方経済の停滞にもつながる恐れがあります。

消費支出全体にも連鎖的に負の影響が及ぶことから、今後の経済政策においては消費者保護の観点も重要な課題となるでしょう。

日本の自動車メーカーへの打撃と市場対応

日本の自動車メーカーにとってアメリカ市場は最大級の輸出先であり、今回の関税措置は大きな打撃となります。

トヨタ自動車株式会社、本田技研工業株式会社、日産自動車株式会社、マツダ株式会社などの主要企業は、アメリカ向けに多くの車両を輸出しており、25%の関税がかかることで価格競争力が著しく低下し、販売台数の減少と収益の圧迫が懸念されます。

さらに、アメリカ市場に依存する割合が高い企業ほど、その影響はより深刻になります。

現地販売網の見直しや、販売奨励金の増額、ディーラー支援の強化など、コストの増加を伴う対策が必要となるため、収益性の低下は避けられないでしょう。

加えて、これまでアメリカ市場に注力していた経営戦略を見直し、新興国市場の開拓やEV(電気自動車)分野への投資強化といった中長期的な方向転換も検討され始めています。

実際に、関税発表直後には、トヨタ自動車の株価が3.5%、日産自動車が2.5%、マツダが6%下落するなど、株式市場でも大きな影響が確認されました。

市場はこの関税政策をリスク要因として織り込み始めており、今後の業績見通しに対する不安感が株価に反映されていると考えられます。

日本政府はこの措置に対し「極めて遺憾」との立場を表明し、対抗措置の検討を進めております。

政府と産業界が連携し、アメリカ政府との交渉や国際的な調整を進める必要があります。

国際貿易摩擦の激化と報復関税の懸念

アメリカの自動車関税に対して、カナダやEUなどの主要貿易国は強く反発しています。

特にカナダ政府はこの措置を「自国産業に対する直接的な攻撃」と位置づけ、報復関税の導入も示唆しています。

このような応酬の結果、貿易摩擦が一層激化し、国際的な貿易秩序の崩壊につながるリスクも高まっています。

EU諸国の中でも、ドイツやフランスといった自動車産業の比重が高い国々では、政府関係者が共同声明を発表し、国際協調の必要性を訴える動きも強まっています。

さらに、こうした報復関税の応酬が繰り返されれば、対象となる製品が拡大し、自動車以外の産業分野にも影響が波及することが懸念されます。

これにより、多国間の貿易協定が形骸化し、保護主義的な経済政策が各国に広がる恐れがあります。

グローバル経済の中でこうした傾向が顕著になると、投資家心理が冷え込み、企業の海外進出や国際間の技術協力にもブレーキがかかる可能性があります。

また、自動車部品や素材といった関連産業にも影響が及び、グローバルなサプライチェーン全体が混乱する懸念があります。

その結果、製造コストや物流費の増大、納期の遅延などが発生し、最終製品の価格上昇を招く可能性が高まります。

特に中小企業にとっては調達コストの上昇が大きな負担となり、国際競争力の低下を招くおそれもあります。

消費者行動の変化と市場構造への影響

自動車価格の上昇は、消費者の行動に明確な変化をもたらします。

新車の価格が上がることで、消費者は購入を控えたり、中古車市場やカーリース、カーシェアリングへの移行を選択する傾向が強まると見られます。

近年では、若年層を中心に「所有より利用」を重視する価値観が広がっており、こうした傾向が一層顕著になることが予測されます。

結果として、新車販売の鈍化は避けられず、需要減少により各メーカーの売上にも影響が生じます。

さらに、価格上昇に伴い消費者は輸入車を敬遠し、相対的に価格が安定している国産車を選ぶ動きが広がると予測されます。

これにより、国内産業の活性化が期待される一方で、輸入ブランドの撤退や商品ラインナップの縮小といった副次的影響も出始める可能性があります。

また、環境性能や安全性能などにおいて多様な選択肢を提供していた輸入車のシェアが減ることで、消費者が享受できる製品の多様性が損なわれることも懸念されます。

選択肢の制限や競争の減少により、消費者満足度の低下や市場の硬直化といった副次的影響が中長期的に広がる可能性があります。

企業・政府による戦略的な対応の必要性

こうした状況において、自動車メーカー各社は早急に戦略の見直しを進める必要があります。

アメリカ市場における価格設定や現地生産体制の再構築、為替変動リスクへの備え、物流体制の強化といった施策が求められます。

また、消費者ニーズの変化を的確に捉え、柔軟なマーケティング戦略を打ち出すことも重要です。

特に、サブスクリプション型の車両利用サービスやEV(電気自動車)・HV(ハイブリッド車)へのラインナップ強化など、将来を見据えた商品開発と販売戦略の最適化が求められています。

さらに、リスク分散の観点からも、生産拠点の多極化やサプライチェーンの再構築に取り組む必要があります。

アメリカ市場への依存度を下げるため、新興国や東南アジア、欧州市場への展開強化も視野に入れるべきでしょう。

研究開発体制の強化とともに、デジタル技術を活用したコスト削減や効率化も、今後の企業競争力を左右する重要な鍵となります。

政府レベルでも、経済への悪影響を最小限に抑えるための対策が急務です。

輸出企業への補助金、税制優遇措置、貿易交渉の強化など、包括的な支援が必要とされています。

また、国際的なルール形成の場で発言力を高め、WTOなどの枠組みを通じて多国間の協調体制を再構築することも、長期的な安定には不可欠です。

特に日本政府には、産業界との連携を強化し、戦略的な外交姿勢で米国との交渉に臨む姿勢が求められます。

経済安全保障の観点からも、通商政策を総合的に捉えたアプローチが重要となるでしょう。

まとめ

アメリカによる自動車関税25%の導入は、単なる国内政策に留まらず、世界経済全体に波紋を広げる重大な転換点となっています。

日本を含む主要輸出国は、経済成長の下押し圧力に直面しており、企業活動や雇用、投資に多大な影響を及ぼす可能性があります。

また、国際貿易の自由と公平なルールに基づく経済運営が揺らぐ中で、各国政府の対応力や外交交渉の巧拙が経済の明暗を分ける要素となってきています。

さらに、サプライチェーンの再構築や生産・販売体制の再編など、企業にとっての経営判断の迅速性と柔軟性もこれまで以上に重要になります。

とりわけ、自動車産業のように多国間で深く連携する分野では、1国の関税政策が引き金となり、多方面にわたる影響が連鎖的に生じる構造にあります。

今後は、各国が状況を冷静に分析し、戦略的かつ協調的な対応を進めることが、世界経済の安定と成長に向けた鍵となるでしょう。

また、企業、政府、国際機関が連携しながら、自由で持続可能な国際経済秩序の再構築に向けた努力を強化する必要があります。

コメント