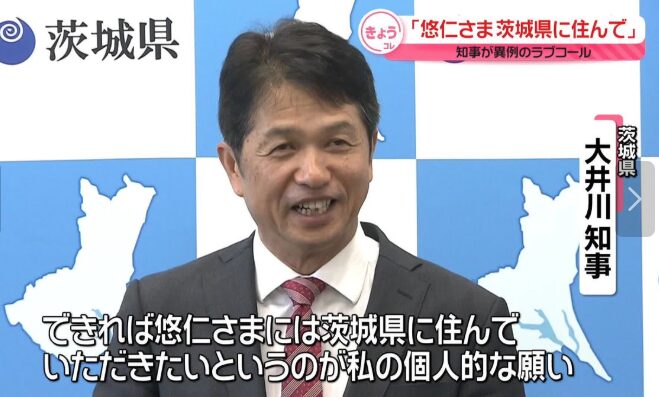

茨城県の大井川和彦知事に対するパワーハラスメント(パワハラ)疑惑が報じられ、県政に大きな波紋を広げています。

東京大学卒のエリートであり、経済産業省を経て知事に就任した大井川知事は、経営手法を行政に取り入れる改革派として知られています。

しかし、そのリーダーシップの裏に厳しい職場環境が存在し、問題視されているのが現状です。

大井川知事は、就任当初から効率的な行政運営を掲げ、民間企業の手法を積極的に導入しました。

特に、成果主義を重視し、職員に対する厳しい評価制度を導入したことで知られています。

この制度は、一部の職員にはやる気を与えましたが、多くの職員にとっては過度なプレッシャーとなり、職場の雰囲気が悪化する要因になったと指摘されています。

さらに、知事が打ち出した政策は、トップダウン型の決定が多く、現場職員の意見が十分に反映されないケースが目立ちました。

その結果、職員のモチベーションが低下し、組織全体の士気にも影響を与えたと考えられます。

また、県庁内では「意見を言うと叱責される」という空気が広がり、自由な意見交換が難しくなったとも言われています。

このような環境の中で、職員の心身の健康に悪影響が及び、精神的なストレスからメンタル疾患を抱える職員が急増しました。

特に、長時間労働の常態化や、知事の厳しい言動が、職員の健康に直接的な影響を与えている可能性が指摘されています。

大井川知事の経歴と県政運営 東大卒エリートのリーダーシップとは

大井川和彦知事は、東京大学法学部を卒業後、通商産業省(現・経済産業省)に入省し、産業政策やエネルギー政策に携わるなど、国政レベルでの経験を積みました。

その後、IT企業の経営に携わり、経営戦略やデジタル技術の導入を推進する立場を経験。

この民間での経験が、のちの知事としての政策立案に大きな影響を与えることになります。

2017年の茨城県知事選において、大井川知事は「成長する茨城」を掲げ、県の経済発展を最優先課題とする公約を打ち出しました。

特に、デジタル化や企業誘致に注力し、全国的にも注目を集める政策を推進。

県内に大手企業の拠点を設置するための積極的な誘致活動を展開し、産業の活性化に一定の成果を上げました。

また、県政の透明化を掲げ、行政のデジタル化を加速させることで、業務効率の向上を図りました。

しかし、こうした急進的な改革の裏では、職員に対する過度なプレッシャーがかかっていたことが指摘されています。

業務改革の名のもとに、短期間での成果を求める姿勢が強まり、結果として職員の負担が増大。

特に、トップダウン型の決定が多く、職員の意見が反映される機会が限られていたことが、組織内の士気低下を招いたとの批判もあります。

また、教育分野でも知事のリーダーシップが大きな影響を与えました。

県立高校のエリート教育推進やICT教育の導入を進める一方で、教師や生徒に過度な競争を強いる環境を生んでしまったとの声もあります。

このように、経済成長や改革を重視する一方で、人への配慮が欠けていた点が、現在の批判の背景にあると考えられます。

大井川知事のパワハラ疑惑 部下への暴言や威圧行為が浮上

報道によると、大井川知事は部下に対し「バカ」「死ね」といった暴言を繰り返し、威圧的な態度を取っていたとされています。

さらに、タブレット端末を投げつけるなどの行為も報告され、職員の精神的な負担が増大しているとの指摘があります。

特に、知事就任以降、県庁職員の自殺者数が13名に上るほか、メンタル疾患による長期休職者も年間100名を超えていることが明らかになっています。

また、一部の職員からは

「知事の叱責は日常的で、言葉の暴力が当たり前になっていた」

との証言が出ています。

知事が掲げる成果主義により、業務のミスを許さない厳しい環境が形成され、過度なストレスを感じる職員が増えたとの指摘もあります。

さらに、業務のプレッシャーが重なることで、精神的な負担を抱える職員の数が増加し、メンタルヘルスの問題が深刻化しているとの懸念が広がっています。

一方で、県庁内では

「知事に意見をすると報復がある」

との噂もあり、職員が自由に発言できる環境ではなかったとされています。

匿名の職員からは

「業務改善の提案をしただけで不当な人事異動をされた」

との証言もあり、知事の強権的な姿勢が組織全体に影を落としている可能性があります。

県議会でもこの問題が取り上げられ、ある県議は「大井川知事は血も涙もない」と厳しく批判しています。

県庁の内部調査が進められているものの、職員の間では「本当に公平な調査が行われるのか」と疑問視する声もあります。

一方で、大井川知事は「報道は事実と異なる」と疑惑を全面否定しており、今後の調査の行方が注目されています。

茨城県庁のメンタルヘルス問題 知事の影響で職員の健康被害が深刻化

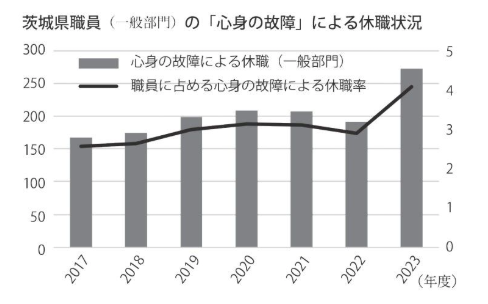

近年、茨城県庁では職員のメンタルヘルス問題が深刻化しています。

県が発表したデータによると、「心身の故障による休職者」の数は2017年度の168人から2023年度には272人へと増加。

そのうち、メンタル疾患による休職者は115人前後で推移しており、改善の兆しが見えません。

特に、長時間労働の慢性化や、職場の人間関係の悪化が背景にあると考えられています。

知事の強硬なリーダーシップのもとで職員へのプレッシャーが増し、業務量の増加や過度な目標設定が精神的な負担を引き起こしているとの指摘もあります。

さらに、管理職が知事の指示を厳格に遂行することを求められるため、組織全体に過度な競争意識が生まれ、協力的な職場環境が損なわれているとの報告もあります。

こうした状況の中、2024年11月には外部相談窓口が設置されましたが、その直前に秘書課の職員が死亡するという悲劇が発生。

この事件が職場環境の悪化と関連があるのかどうか、県議会内では詳細な調査を求める声が相次いでいます。

県は「遺族の意向により詳細は明かせない」と説明していますが、内部からは「職員の精神的な負担が限界に達している」との訴えもあり、透明性のある調査と再発防止策の早急な実施が求められています。

また、職員の健康管理対策として、県庁内にカウンセリング制度を強化する動きもありますが、利用率は依然として低く、職員が相談しにくい環境が続いているとも言われています。

職員の間では、

「上司に相談しても評価が下がるのではないか」

との不安が根強く、実際に助けを求めることができない状況が問題視されています。

知事選への影響と今後の展開 大井川知事の3選は実現可能か

2025年秋には茨城県知事選が予定されており、大井川知事は3選を目指す意向を示しています。

しかし、今回のパワハラ疑惑が選挙戦にどのような影響を与えるかは不透明です。

知事自身は「選挙の年にありがちな誹謗中傷」と疑惑を否定していますが、県民の信頼を回復するためには、透明性のある説明と適切な対応が求められています。

この問題は、県内の有権者の判断にも大きく影響を与える可能性があります。

特に、現職の知事としての実績が評価される一方で、職員へのパワハラ疑惑が県政の透明性やリーダーシップに対する不信感を生んでいます。

一部の世論調査では、大井川知事の支持率が低下傾向にあることが示されており、今後の動向が注目されます。

また、知事選には対抗馬として複数の候補者が名乗りを上げる見込みです。

特に、県議会内の反対派や、過去に知事選に出馬経験のある政治家が、この問題を追及しながら選挙戦を展開する可能性もあります。

もし、パワハラ疑惑に対する明確な説明がなされない場合、選挙戦において厳しい立場に追い込まれることも考えられます。

さらに、県職員だけでなく、教育現場や地域社会にも影響が広がっていることが指摘されています。

知事が推進する「エリート教育」政策の影響で、県立高校の教師や生徒にも過度なプレッシャーがかかっているとの声が上がっており、これが教育環境の悪化につながる可能性があります。

特に、進学校を中心に「過度な競争が生徒のストレスを増大させている」との懸念が示されており、教育関係者からも政策の見直しを求める声が高まっています。

今後の展開として、大井川知事がどのような対応を取るかが鍵となります。

問題の真相を明確にし、具体的な改善策を提示できるかどうかが、県民の信頼を取り戻すための大きな要素となるでしょう。

また、選挙戦では、この問題を巡る候補者間の論争が激化することが予想され、知事選の結果次第では、県政の方向性が大きく変わる可能性もあります。

まとめ

大井川和彦知事のパワハラ疑惑は、単なる一個人の問題にとどまらず、県政全体の在り方を問うものとなっています。

県庁職員の働き方やメンタルヘルス対策、組織全体のマネジメントが改めて見直されるべき重要な局面を迎えています。

特に、地方自治においてリーダーの統治手法が与える影響は大きく、トップダウンの強いリーダーシップが必ずしも成功するとは限りません。

今回の問題は、職員の意見がどの程度政策決定に反映されているのか、また、組織としての健全性が維持されているのかを再評価する契機となるでしょう。

また、県政に対する県民の信頼回復が急務となっています。

職場環境の改善だけでなく、知事の説明責任を果たす姿勢や、県政の透明性を高める取り組みが求められます。

こうした問題が未解決のまま知事選を迎えることで、有権者の判断にも影響を与える可能性が高く、選挙結果が県政の今後の方向性を大きく左右することになるでしょう。

今後の調査結果と知事選の行方が注目される中、茨城県が持続可能な発展を遂げるためには、リーダーシップのあり方を見直し、組織の健全性を保ちつつ、県民の意見をより広く取り入れる仕組みを構築する必要があります。

県政の透明性と説明責任を重視しながら、より信頼される行政運営を実現していくことが求められています。

コメント