1987年に名古屋で結成され、1991年にメジャーデビューを果たしたBLANKEY JET CITY(ブランキー・ジェット・シティ)は、日本のロックシーンにおいて唯一無二の存在感を放った伝説的なバンドです。

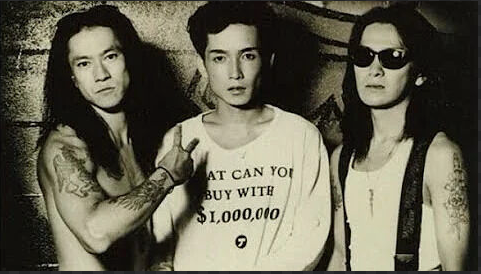

浅井健一さん(ボーカル・ギター)、照井利幸さん(ベース)、中村達也さん(ドラムス)の3人からなるこのバンドは、わずか10年という活動期間にもかかわらず、日本の音楽史に深い爪痕を残しました。

彼らの音楽は、単なるロックにとどまらず、パンク、ブルース、ガレージ、ロカビリー、エレクトロニクスといった多様なジャンルを融合させた革新的なものであり、聴く人々に強烈な衝撃と感動を与え続けてきました。

また、そのサウンドと詩的な歌詞は、聴き手に強いメッセージ性とイメージをもたらし、まさに芸術性と挑戦精神が融合したスタイルといえます。

音楽的な“冒険”を続けるその姿勢は、多くのファンや音楽関係者から今もなお深く敬愛され、高く評価され続けているのです。

結成からデビュー、伝説の幕開け

BLANKEY JET CITYは1987年、名古屋で浅井健一さんを中心に結成されました。

当初は別のドラマーが在籍していましたが、1990年に中村達也さんが正式加入し、現在知られる3人体制が完成します。

中村達也さんの加入によってバンドの演奏力は格段に向上し、その後の音楽的展開にも大きな影響を与えることとなりました。

1991年、TBSの音楽番組「イカすバンド天国」(通称イカ天)で5週連続勝ち抜きを果たし、グランドイカ天キングに輝いたことをきっかけに、東芝EMIと契約しメジャーデビューを果たしました。

テレビの影響力が大きかった当時、イカ天での勝利はBLANKEY JET CITYの存在を一気に全国区に押し上げ、多くの若者の心を掴む結果となりました。

彼らのデビューアルバム『Red Guitar And The Truth』は、ラフで荒削りなサウンドながらも詩的な世界観が凝縮された作品で、当時の若者たちの心を掴みました。

その表現力の高さと、リアルな街の空気感を伝えるような歌詞は、一躍彼らを時代の代弁者として位置づけました。

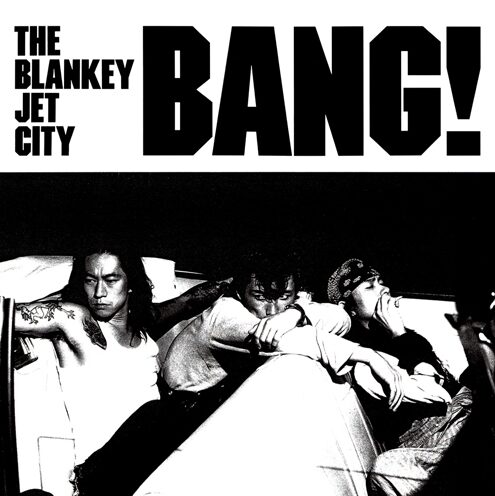

その後も『Bang!』『C.B. Jim』『LOVE FLASH FEVER』『SKUNK』『Harlem Jets』といった8枚のオリジナルアルバムを発表し、それぞれが異なる音楽性を打ち出すという冒険的な姿勢を貫きました。

特に後期になるほど音楽的実験が顕著になり、打ち込みやサウンドエフェクトの導入など、表現の幅を大胆に拡張していく様は、他のバンドとは一線を画すアーティスティックな進化として高く評価されています。

唯一無二の評価とその音楽性

BLANKEY JET CITYの評価は、単なるヒット曲の多さでは語りきれません。

彼らは徹底して”自分たちの音”を追求し、パンクロックの粗削りな衝動とブルースの哀愁、そしてエレクトロニックな要素さえも織り交ぜたサウンドを築き上げました。

さらに、ジャズやサイケデリックの要素も随所に感じられ、ジャンルを超えた幅広い音楽性が多くの音楽ファンを惹きつけました。

特に1997年のアルバム『ロメオの心臓』では、レディオヘッドやナイン・インチ・ネイルズに通じるような実験的なアプローチが話題を呼び、音楽評論家からも高く評価されました。

この作品では、ノイズ、打ち込み、ダークで歪んだギターサウンドを大胆に取り入れ、従来のバンドサウンドからさらに一歩踏み出した音の冒険を展開しました。

また、彼らのライブは即興性と観客との一体感を重視し、観る者すべてに強烈な印象を与えるものでした。

演奏中に生まれるその場限りの空気感や、ステージ上での三人の緊張感あるやり取りは、まさに“生きている音楽”そのものでした。

その詩的な歌詞も特徴的で、社会的メッセージを織り交ぜた「不良の森」や「動物実験撲滅ソング」など、鋭い視点を持った楽曲が多く存在します。

浅井健一さんの書く歌詞は、リアルでありながら幻想的で、聴く者に深い余韻を残します。

日常の光と影を切り取るような言葉の選び方には独特のセンスがあり、聴き手の想像力を掻き立てながらも、どこか痛みや切なさを伴うような余韻を残すのです。

こうした音楽的美学と姿勢は、現在のアーティストたちにも強い影響を与えており、King GnuやSuchmos、My Hair is Bad、Tempalay、THE ORAL CIGARETTESなどのバンドがその精神やサウンド面においてBLANKEY JET CITYからの影響を公言しています。

特にKing Gnuの常田大希さんは、ジャンルを横断するサウンドメイキングや、音楽に対する探究的姿勢において浅井健一さんの表現に感銘を受けたことを語っており、ブランキーの精神は次世代の音楽にも確かに受け継がれているのです。

突然の解散と伝説の終焉

2000年、BLANKEY JET CITYは突如として解散を発表しました。

ラストアルバムとなった『Harlem Jets』をリリースし、「最高のアルバムが出来たので俺達は解散します」という潔い声明を残しての解散でした。

この言葉は、音楽に対して常に真摯に向き合ってきた彼らの哲学を象徴するものであり、ファンの間では今も語り継がれています。

商業的な成功や人気のピークにおいても妥協せず、自らの表現を貫く姿勢は、音楽業界において極めて稀有なものでした。

その後の解散ライブは、FUJI ROCK FESTIVALなどで行われ、多くのファンにとって忘れられない瞬間となりました。

ステージ上の3人は、まるで最後の炎を燃やすかのように熱演し、観客との間にこれまで以上の一体感が生まれたと言われています。

彼らのライブは常に生々しく、息を呑むような緊張感とダイナミズムに満ちていましたが、その集大成としてのラストライブは、まさにBLANKEY JET CITYというバンドの魂が凝縮された一夜でした。

解散の理由については、明確な公式発表はないものの、メンバーの音楽的志向の違いやソロ活動への意欲が背景にあったとされています。

また、バンドとしての到達点に自ら終止符を打ち、新たな創作のステージに進むための決断であったとも受け取られています。

実際、解散後は浅井健一さんがSHERBETS、JUDEといったバンドやソロとして活躍し、独自の世界観をさらに深めていきました。

照井利幸さんや中村達也さんも、それぞれの音楽活動を継続し、多彩なプロジェクトに参加しながら自身の表現を追求し続けています。

ブランキーが歩んだ冒険の軌跡

BLANKEY JET CITYの活動は、まさに音楽という名の“冒険”でした。

初期のパンク的なアプローチから、サウンドエフェクトや打ち込みを取り入れた後期の作品まで、常に変化と挑戦を続けた10年間でした。

そのスタイルの移り変わりは、単なる流行の追従ではなく、彼ら自身の内的衝動と音楽に対する探究心に根ざしたものであり、その過程そのものが芸術的進化の軌跡として高く評価されています。

その冒険心は、バンド名にも象徴されています。

BLANKEYという黒人解放運動家がJET CITYという架空都市にたどり着き、市長になるという物語からインスピレーションを得たその名には、夢と希望、そして変革のメッセージが込められていました。

この架空の物語は、彼らの音楽にも通じる理想や自由への希求を反映しており、BLANKEY JET CITYという存在そのものがひとつの物語であったといえるでしょう。

また、「クリスマスと黒いブーツ」「ロメオの心臓」など、旅や冒険をテーマにした楽曲も多く、聴き手にイマジネーションを刺激するストーリー性に富んでいました。

彼らの楽曲は、現実と幻想を行き来するような構成で、リスナーに感情の旅を強く意識させます。

彼らの音楽は、聴く者の心に火をつけ、新たな世界へと誘う“冒険の扉”そのものであったといえるでしょう。

その扉の先には、未知の風景と感情の揺らぎが広がっており、ブランキーの音楽は常に聴き手を連れ出してくれる存在であり続けたのです。

まとめ

BLANKEY JET CITYは、10年間という短い活動期間の中で、日本のロックシーンに計り知れない影響を与えたバンドです。

彼らの軌跡は、単なる音楽活動にとどまらず、音楽を通じた文化的な”冒険”として今なお語り継がれています。

彼らの作品は、ジャンルの壁を越えて新たな表現を模索し続けた軌跡であり、その革新性と誠実な姿勢は、同時代を生きたリスナーだけでなく、次世代の音楽家たちにも大きな示唆と刺激を与え続けています。

解散から20年以上が経った現在でも、彼らの音楽は色褪せることなく、ライブ映像や再発されたアルバム、サブスクリプション配信を通じて新たなリスナーを獲得し、現代の音楽シーンにおいても静かな存在感を放ち続けています。

その独自性、情熱、そして音楽への真摯な姿勢は、これからも多くの人々の心を捉えて離さないでしょう。

BLANKEY JET CITYは、永遠にロックという冒険の旅人として記憶されるのです。

彼らの遺した音楽は、時代や流行を超えて響き続け、今なお聴き手の感性に火を灯し、深い余韻とインスピレーションを与える特別な存在であり続けています。

コメント