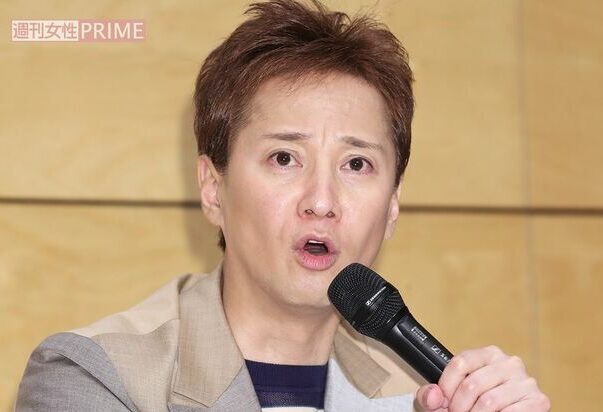

中居正広氏が、フジ・メディア・ホールディングスおよびフジテレビが設置した第三者委員会による「性暴力認定」に対し、代理人弁護士を通じて強く反論を表明しました。

この調査報告書は、中居氏と元フジテレビアナウンサーとの間のトラブルをもとに作成されたものであり、芸能界引退の引き金となった重大な要素でもあります。

中居氏側は、調査の過程や報告書の内容が不正確かつ一方的であり、本人の意見が適切に反映されていない点に強い不満を抱いています。

また、この報告書が公表されたことにより、中居氏の名誉や社会的地位が著しく損なわれ、これまで築き上げてきたキャリアや信頼が一気に失われる深刻な事態を招いていると指摘しています。

「性暴力」という表現の適否に疑義

第三者委員会は、WHOの広義な定義をもとに「性暴力」という用語を報告書に使用しました。

しかし、中居正広氏の代理人弁護士は、日本語における「性暴力」という表現が、極めて攻撃的で暴力的な印象を与えることから、慎重に用いるべきだったと強く主張しています。

この表現は、報告書の読者や視聴者に対して過度にセンセーショナルな印象を与え、中居氏が実際に行った行為以上の重大なイメージを植え付けてしまう危険性を孕んでいます。

また、報告書においては、あたかも刑事事件に匹敵するようなニュアンスで中居氏の行動が描かれており、そのことが社会的評価の急落や番組降板といった事態を招いた原因になっていると指摘しています。

中居氏自身から詳細な事情聴取を行った結果、いわゆる暴力的・強制的な性的行為は確認されておらず、法的な観点からも「性暴力」という認定には明確な裏付けが欠けていると、代理人は改めて強く抗議しています。

守秘義務解除に関する誤解と事実

報告書では、中居正広氏が守秘義務解除に応じなかったとされていますが、中居氏側はこれを明確に否定しています。

実際には、中居氏も早い段階から守秘義務解除の意思を示しており、調査の全容解明に協力する姿勢を持っていたとされています。

ところが、第三者委員会から「密室で何があったかは調査の直接対象ではない」との趣旨の説明があり、その時点で解除の手続きが停止されたという経緯があります。

中居氏側は、このやり取りが報告書に一切記載されていないことは、公平性を著しく欠くと指摘しています。

さらに、当該やり取りの記録が存在するにもかかわらず、第三者委員会がそれを無視する形で一方的に「守秘義務解除に応じなかった」と結論付けたことについて、調査の信頼性自体に疑念を抱かせるものだと強く問題視しています。

この点は、調査過程の透明性と正確性を担保する上で極めて重要であり、今後の対応においても中心的な論点となる可能性があります。

ヒアリングの実施と反映不足の問題

2025年3月9日、中居正広氏は第三者委員会による約6時間に及ぶヒアリングに誠実に応じました。

ヒアリングでは中居氏が当時の状況を詳細に説明し、誤解を招いた可能性についても自らの言葉で率直に語る場面があったとされています。

ところが、その真摯な対応にもかかわらず、ヒアリング内容は調査報告書にはほとんど反映されておらず、中居氏側はこれを極めて遺憾であると表明しています。

この事実は、調査の公正性や中立性に重大な疑念を投げかけるものであり、第三者委員会の姿勢に対する批判の根拠にもなっています。

中居氏側は、自身の発言が意図的に排除されたのではないかという懸念を強めており、調査結果の信頼性を確保するためにも、ヒアリング内容の記録や反映状況の検証が必要であると主張しています。

透明性の確保と説明責任の徹底は、今後の信頼回復に向けた重要なステップであると考えられています。

証拠開示要求と今後の対応方針

中居正広氏の代理人は、第三者委員会に対し、報告書作成に用いられたすべてのヒアリング記録およびその他の関連証拠の開示を正式に要求しています。

この要求は、単に情報の開示にとどまらず、報告書の信頼性を根本から問う意図を含んでいます。

特に、「性暴力があった」との重大な認定に至った根拠については、その証拠が具体的にどのようなものであったのかを明らかにするよう求めており、その過程や証拠の取扱いに不備があれば、報告全体の正当性が揺らぐ可能性があると指摘しています。

さらに、開示できない場合にはその理由を具体的に説明する責任が第三者委員会側にあるとし、曖昧な対応は一切容認しない姿勢を示しています。

対応期限は2025年5月26日とされており、それまでに誠意ある回答が得られない場合には、名誉毀損や損害賠償などを含む法的措置も視野に入れて検討する段階に入っていると明かしています。

中居氏側にとっては、この開示請求が今後の信頼回復と真相究明の出発点であり、問題解決に向けた最も重要なステップと捉えられています。

報道の影響と当事者の苦悩

報告書が公表された後、中居正広氏は複数の番組からの降板が決まり、2025年1月には芸能界からの引退を正式に表明しました。

中居氏は、長年にわたって築いてきた芸能キャリアが一方的な報告によって失われたことに深いショックを受けており、自身にとって極めて納得のいかない内容が公に発表されたことに強い違和感を覚えている様子です。

実際、報道された内容と自らの認識との乖離に困惑し、信頼していた関係者に対して「そんな感じじゃないんだけどな〜」と漏らしていたと伝えられています。

周囲もまた、今回の件による中居氏の精神的な落ち込みや表舞台からの急な退場に驚きと戸惑いを隠せなかったとされています。

一方、被害を訴える元フジテレビアナウンサーAさんの代理人は、現在のところコメントを差し控えるとしつつ、Aさんに対する誹謗中傷や臆測による攻撃の再燃に強い懸念を示しています。

特に、SNS上で広がる根拠のない中傷や一方的な解釈による発信が、当事者の心身に大きな影響を及ぼしかねない状況であることを鑑み、報道関係者に対しては冷静な対応と慎重な表現の使用を強く求めています。

専門家が指摘する調査の限界

弁護士の紀藤正樹氏は、中居氏側の反論により明らかになった新たな事実に注目しています。

特に「中居氏が守秘義務の解除を申し出た事実」と「6時間に及ぶヒアリングが報告書に反映されていない点」は、調査報告書の客観性と中立性に深刻な疑問を投げかけるものだと述べています。

紀藤氏は、これらの事実が報告書に明記されなかったことにより、調査の信頼性が大きく損なわれ、報告書全体の説得力を低下させていると指摘しています。

また、第三者委員会という本来中立であるべき立場の機関が、特定の証言や証拠のみを重視し、反対の立場からの意見や証拠を十分に反映しなかったという構図は、公正な判断を行う姿勢そのものに対する不信感を呼び起こす要因となっていると述べています。

さらに、紀藤氏は、こうした情報の省略は意図的であった可能性すらあるとし、委員会の調査姿勢そのものにメスを入れる必要があると強調しています。

フジテレビの対応と沈黙

フジテレビは、中居正広氏側の反論に対して「回答は差し控えさせていただきます」とのコメントを出したのみで、これまでのところ具体的な反論や釈明を一切行っていません。

このような対応は、報告書の中立性や信頼性に対する疑念が広がる中で、説明責任を果たしていないとの批判を招いています。

特に、第三者委員会という形で独立性を強調してきたフジテレビにとって、その調査結果に対する明確な姿勢を示さないまま沈黙を続けることは、企業としての透明性や誠意に欠けるとの指摘も強まっています。

また、中居氏本人が今後会見などで直接説明する予定もなく、報道関係者に対しても接触を避けていることから、真相究明の鍵はフジテレビおよび第三者委員会の今後の対応、特に証拠開示請求に対する姿勢に大きくかかっていると見られています。

社会が注視すべき論点

この一連の問題は、芸能人のスキャンダルという枠を超え、調査報告書の作成手続き、報道のあり方、個人の名誉とプライバシーの保護といった、現代社会において極めて重要なテーマをはらんでいます。

特に、メディアが取り上げる情報の選別とその伝え方は、当事者の社会的評価を一変させる力を持ち、報道機関にはより高い倫理基準と慎重な判断が求められます。

また、調査報告書の中に記載される言葉や構成の仕方ひとつで、世論の形成や人権への影響が生じかねないという現実がある以上、その作成過程や内容の検証は社会全体で真剣に見つめ直す必要があります。

調査結果の表現や証拠の取り扱いは、その後の人生を左右しかねない重大な影響を与えるため、関係各所にはより慎重かつ透明性の高い対応が求められ、軽率な判断が一人の人間の人生を深く傷つけることもあるという視点を忘れてはなりません。

まとめ

中居正広氏は、自身の名誉と社会的信用を守るため、第三者委員会による報告書に対して詳細な反論と証拠開示を求める姿勢を明確に示しました。

「性暴力認定」という社会的影響の大きな言葉が用いられる以上、その根拠と調査の透明性が求められるのは当然であり、その判断が本人の人生や社会的評価に多大な影響を与えることから、極めて慎重かつ正確な対応が必要とされています。

今後の第三者委員会およびフジテレビ側の対応次第では、法的措置へと発展する可能性も含まれており、中居氏側が求めている証拠開示の成否が大きな分岐点となることが予想されます。

また、この問題の処理方法いかんによっては、メディアにおける人権報道のあり方や、タレントとメディア企業との信頼関係の再構築にも波及する可能性があります。

その意味でも、この問題の行方には引き続き注目が集まっています。

社会としても、この問題を通じて「調査報告書の信頼性とは何か」「報道とはどうあるべきか」を真摯に考える機会とすることが求められています。

とりわけ、誰かの名誉や尊厳を左右しかねない判断において、どのような情報が、どのように伝えられるべきかという点は、報道や調査機関に課された永遠の課題です。

今回の一件は、私たち一人ひとりが情報を受け取る側としてのリテラシーと、発信する側の責任の重みを再確認する重要な契機ともなり得るでしょう。

コメント