北山修さんは、昔「ザ・フォーク・クルセダーズ」という音楽グループで有名になった人物です。

学生時代に音楽活動を通じて世間に注目され、その名を全国に知られるようになりました。

しかし彼は、そのまま芸能界にとどまることなく、自らの関心を深めるために医師の道を選びました。

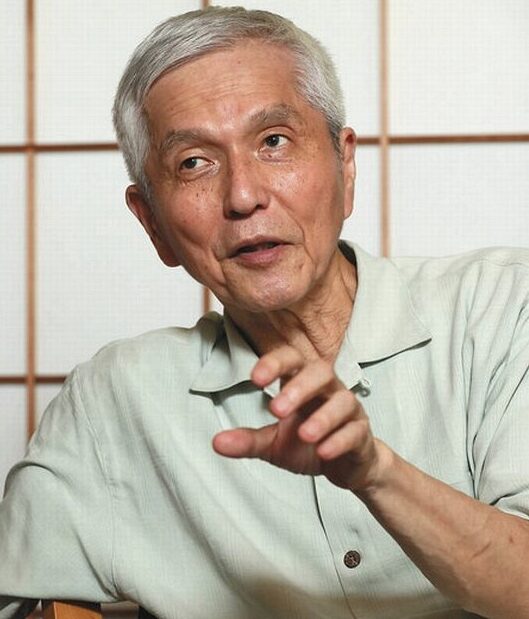

その後、心の病気を治す精神科医としてのキャリアを積み、現在では多くの患者さんに寄り添いながら臨床と教育の現場で活躍しています。

近年では、「年をとると感じるむなしさ」についての考察を深め、自身の経験や学問的な知見をもとに、本を出版したり講演を行ったりしています。

音楽と医学というまったく異なる分野を行き来してきた北山さんの人生は、単なる転職ではなく、人間の心に向き合い続けてきた軌跡といえるでしょう。

その歩みの中で得たたくさんの学びと気づきは、多くの人の心に響くものとなっています。

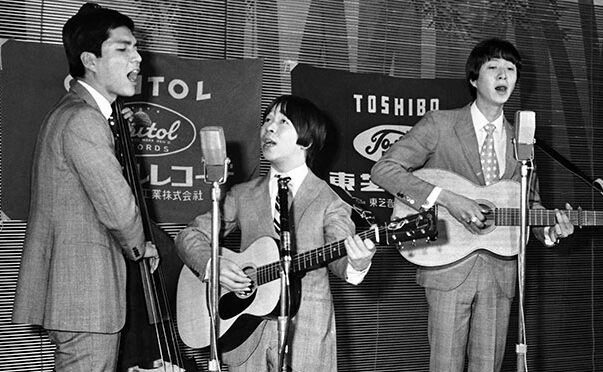

音楽活動のはじまり

北山修さんは1946年に兵庫県で生まれ、京都で育ちました。

小さいころから音楽や文学に親しみ、感受性の強い少年だったといわれています。

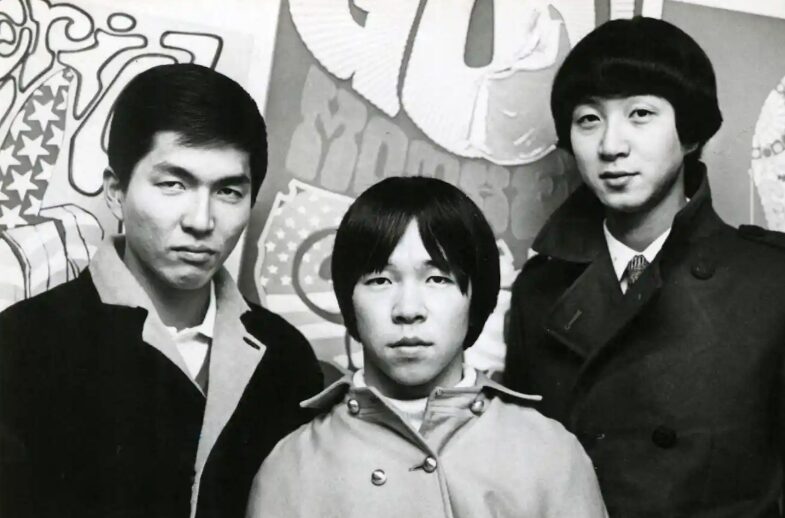

大学生だった1965年、京都府立医科大学に在学中の北山さんは、友人の加藤和彦さんたちと「ザ・フォーク・クルセダーズ」というバンドを結成します。

当初は趣味の延長として始まった音楽活動でしたが、その表現力とユニークな世界観が話題を呼びました。

1967年に発表したアルバムに収録された『帰って来たヨッパライ』が予想をはるかに上回る大ヒットとなり、たちまち全国的な注目を集めました。

1968年にはその曲が100万枚以上売れ、日本中で名前が知られるようになります。

その後も『戦争を知らない子供たち』や『悲しくてやりきれない』など、社会的なメッセージを含んだ楽曲が話題を呼び、多くの人に愛される歌を生み出しました。

しかし、急激な成功と世間の注目により、北山さんは次第に「本当の自分はどこにいるのか」と思い悩むようになります。

周囲の期待と自分自身の内面との間にギャップを感じ、「求められる自分」と「素の自分」とのズレに心が苦しくなったといいます。

このような体験が、のちの精神分析学への関心につながっていったとも考えられています。

精神科医としての道

フォーククルセダーズは1968年に解散しましたが、北山さんはその後も作詞家として活動を続けました。

『戦争を知らない子供たち』など、時代の空気をとらえた楽曲を通して、社会や人間へのまなざしを表現し続けていました。

そして1972年に京都府立医科大学を卒業し、本格的に医師の道へ進みます。

臨床経験を積んだのち、イギリスのロンドンにあるモーズレイ病院やキングス・カレッジ・ロンドン精神医学研究所で、精神分析について深く学びました。

ここで北山さんは、特にドナルド・ウィニコットの理論に大きな影響を受けたとされています。

この留学経験は、のちの臨床や教育に大きく活かされることとなります。

1980年には東京に「北山医院」(現在の南青山心理相談室)を開設し、精神科医・心理療法士として多くの人々と向き合ってきました。

現場では、芸術的感性と医学的知見を融合させた独自のアプローチで、患者の心に寄り添い続けています。

その一人ひとりと誠実に向き合う姿勢が信頼を集め、多くの相談者にとって心のよりどころとなってきました。

1991年からは九州大学の教授となり、精神分析の基礎から応用までを学生に指導するほか、研究活動にも積極的に取り組みました。

精神科医療の向上を目指すとともに、日本精神分析学会などの専門学会でも要職を歴任し、学術界でも高く評価されています。

その功績は、実践と理論を結ぶ存在として、精神医療の発展に大きく貢献してきた証でもあります。

むなしさってどんな気持ち?

北山さんは若いころから「むなしさ」という感情についてずっと考えてきました。

むなしさとは、何かが足りないような、心がぽっかりと空いた感じのことです。

それは、人との関係における寂しさや、自分の存在意義を見失いそうになる不安感とも深く結びついています。

学生時代や音楽活動の中で、華やかさの裏に隠れた孤独を感じた経験が、むなしさを意識するきっかけになったといいます。

年をとってからも、その感覚は完全にはなくならないと北山さんは話しています。

むしろ年齢を重ねるにつれて、人生の折り返し地点を過ぎ、過去を振り返る中で「本当に自分は何をしてきたのか」と問い直す場面が増え、むなしさの質が変わってくるとも述べています。

2024年には『「むなしさ」の味わい方』という本を出版しました。

この本では、「むなしさは悪いものではなく、自然な気持ちのひとつだよ」と伝えています。

むなしさは何かの欠如ではなく、人生における感情の空白を受け止める余白のようなものであり、喜びや怒り、悲しみと同じように、人にとって大切な感情のひとつだという考えをわかりやすく解説しています。

読者に対しては、むなしさを否定するのではなく、その感情を丁寧に見つめてみることの大切さを語りかけています。

老いてから感じるむなしさとの向き合い方

78歳になった北山さんは、「むなしさ」は年を重ねることでより強く感じられることがあると語ります。

若いときには夢や希望がたくさんあり、未来に対する期待に心が満ちていたものですが、年をとると体力や記憶力の衰え、社会的役割の変化、周囲の人との別れなど、さまざまな喪失体験が増えてきます。

その中で、「自分の人生はこれでよかったのか」「もっとできることがあったのではないか」と振り返る瞬間が自然と増えてくるのです。

このような感覚は、単なる後悔ではなく、人生を見つめ直す重要なきっかけにもなりえます。

北山さんは、「むなしさ」を無理に消そうとするのではなく、じっくりと味わい、それを人生の一部として受け入れることが大切だと話します。

「急いでむなしさを埋めようとすると、かえって心が疲れてしまう」

とも言っています。

そのような焦りは、むしろむなしさを深めることにつながりかねません。

そこで北山さんが提案するのが、「ゆっくり、ゆったり、ゆとり、ゆるす」という4つの“ゆ”の姿勢です。

これは自分自身を責めたり無理に変えようとしたりするのではなく、ありのままの感情と共に時間をかけて向き合うための心の姿勢です。

こうした態度が、むなしさを乗り越えるのではなく、むなしさと共に生きるための手がかりになるのだと北山さんは伝えています。

音楽と医学、ふたつの世界を生きて

北山さんは、音楽と医学という全く違う道を歩んできました。

感性と知性、表現と観察という対照的な要素を併せ持つ二つの世界を深く経験したことで、「人の心とは何か」「どう生きるか」といった普遍的で根源的な問いに真剣に向き合うようになったのです。

彼にとって、音楽と医学は決して相反するものではなく、互いに補完し合う関係でした。

音楽では、自らの感情や社会へのメッセージを歌という形で表現し、聴く人の心に直接訴えかける力を持っていました。

一方、医師としては、言葉にならない心の痛みや不安を受け止め、丁寧に寄り添うことで患者の内面に触れてきました。

この両面の経験があったからこそ、北山さんは「感じること」と「理解すること」の両立に価値を見出し、それを多くの人に伝えることができたのです。

そんな北山さんの人生から学べることは、今の時代を生きる私たちにとっても貴重なヒントになります。

感情を正しく受け止めることの大切さ、人と深く関わることの意味、そして自分自身を問い続ける姿勢。

それらは、忙しく変化の速い現代社会の中で、見失いがちな「人間らしさ」を取り戻すための鍵ともいえるでしょう。

これからの人生へのヒント

今の社会はとても忙しく、すぐに答えを求めたり、便利さを追い求めることが当たり前になっています。

スマートフォンやSNSを通じて情報があふれ、感情を深く味わう時間さえも省略されがちな時代です。何かを感じてもすぐに次へ進み、立ち止まることを良しとしない風潮の中で、心の声はどこかへ押しやられてしまいがちです。

でも北山さんは、「むなしさ」を感じることも、人生において大切な時間だと教えてくれます。

むなしさという感情には、心が一度静かになり、自分の本当の気持ちと向き合うきっかけが隠されています。

その感情にしっかり向き合うことで、心が少しずつ元気になり、見落としていた思いや新しい自分を発見することができるのです。

便利さの裏で見失いがちな「本当の自分」に立ち返る時間こそが、豊かな人生を築くための基盤になるのかもしれません。

まとめ

北山修さんは、音楽と医学というふたつの道で素晴らしい活躍をしてきました。

そして、「むなしさ」という感情について深く考え、その受け入れ方を私たちに教えてくれています。

彼の人生そのものが、外から与えられる評価や成功だけではなく、内面の声に耳を傾け、自分自身との対話を大切にすることの重要性を語っているのです。

年を重ねて感じるむなしさは、ただの寂しさや空虚感ではなく、これまでの人生の意味を問い直し、自分にとって本当に大切なものを再確認する貴重なチャンスです。

むなしさを否定したり、無理に埋めようとしたりするのではなく、その存在を認め、丁寧に受け入れていくことで、内面の成熟と新たな気づきが生まれます。

むなしさと向き合うことは、ときに勇気が必要で、孤独な作業にも思えるかもしれません。

しかし北山さんは、それを避けるのではなく、「人生を味わう」ための大切な時間ととらえることの大切さを教えてくれます。

むなしさを通じて、自分自身と深く向き合い、新しい価値観や生き方を見つけることができる——北山修さんの生き方は、現代を生きる私たち一人ひとりに、「本当の豊かさとは何か」を問いかけてくれているのです。

コメント