全国に168店舗を展開し、業界最大手の脱毛サロンとして広く認知されてきた「ミュゼプラチナム」が、2025年に突如としてかつてない深刻な経営危機に直面しています。

長年にわたり業界をリードしてきた同社で、給与遅配や取締役全員の解任、そして全店舗の一時休業といった異例の事態が立て続けに発生し、従業員や利用者の間で混乱と不安が急速に広がっています。

特に、従業員に対する給与未払いの問題は生活基盤を脅かし、現場では精神的な疲弊が限界に達している状況です。

また、企業統治の崩壊を象徴する取締役全員の解任劇は、社内だけでなく業界全体にも波紋を広げました。

さらに、全店舗の営業休止は利用者に対するサービス停止を意味し、信頼の失墜にもつながっています。

ここでは、こうした一連の事態の真相を掘り下げるとともに、企業再建の可能性や美容業界全体への影響についても詳しく解説していきます。

経営危機の背景にある構造的な問題

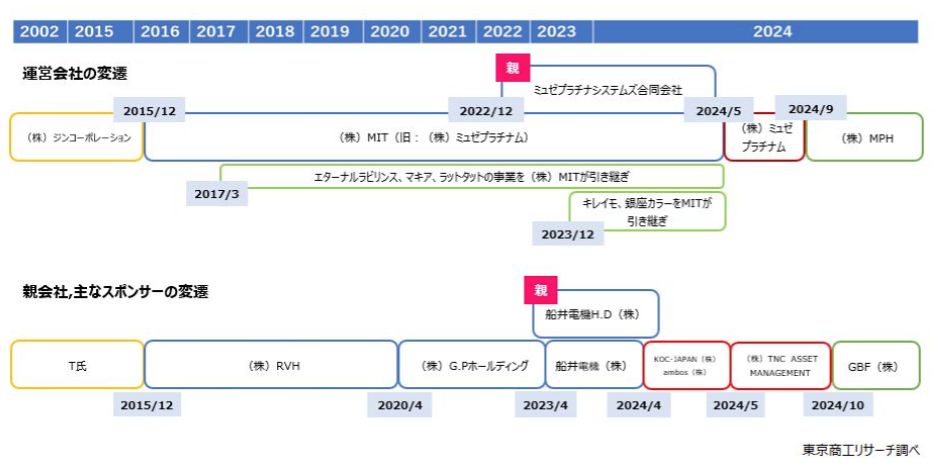

ミュゼプラチナムの経営危機は、単なる偶発的なトラブルではなく、長年の経営構造に起因するものでした。

最大の要因の一つは、業界内で激化する価格競争です。

ミュゼプラチナムは大規模な割引キャンペーンを繰り返し実施し、集客を図ってきましたが、その一方で利益率の低下を招き、経営の持続可能性を損なっていきました。

また、同社のビジネスモデル自体にも脆弱な側面がありました。

施術料金を前払い制とすることで、短期的なキャッシュフローを確保する一方、長期的には「自転車操業」とも言える資金繰りの構造に陥っていたのです。

顧客から得た先払い資金を将来の施術に充てるべきところを、運転資金に回してしまうという経営スタイルが、資金繰りの綱渡り状態を生み出していました。

さらに、全国168店舗を維持するための固定費、特に人件費や家賃、広告宣伝費、設備投資費用が経営を圧迫。

地方の採算が取れない店舗も含めて出店が続いたことで、全体としての収益力が弱まりました。

これらのコストの増加により、資金繰りは次第に悪化し、2024年11月からは給与の遅配が始まりました。

2025年2月には1月分の給与も支払われず、従業員の生活は困窮を極め、離職者も急増するという悪循環に陥りました。

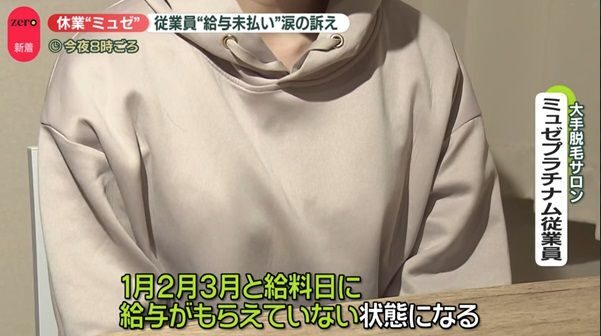

給料遅配がもたらした従業員の苦境

給与の未払いは、多くの従業員に深刻な影響を与えました。

中には、家賃が支払えずに住居を失いそうになった方や、生活費を補うために夜職に就いた方もおられます。

「泣きながらパパ活をしている」と語る従業員もおり、精神的な追い詰められ方が非常に深刻であることがうかがえます。

中にはうつ状態に陥り、医療機関で治療を受けている方も出てきており、心身両面における被害が顕在化しつつあります。

また、家族を養っている従業員からは「子どもの学費や食費もままならない」といった声も上がっており、給与の遅配は従業員本人だけでなく、その家族の生活にも波及しています。

生活保護の申請を検討したという証言もあり、企業の責任は極めて重大です。

こうした状況にもかかわらず、会社側の説明は不透明で、当初は「すぐに支払う」としながらも約束が果たされず、従業員の不信感は頂点に達しています。

SNSやメディアには

「信用できない」

「命の危機を感じている」

といった声が溢れ、混乱と怒りが広がりました。

従業員同士の連絡網でも、「会社からの連絡がない」「誰に相談していいかわからない」といった声が続出しており、組織としての機能が著しく低下している様子がうかがえます。

経営権を巡る争いと取締役全員の解任

2025年2月、さらに事態は混迷を極めます。

社長の三原孔明氏を含む全取締役が突然解任され、合同会社トラストの阿部博氏が新たに代表取締役に就任したことが発表されました。

この劇的な人事異動は、株式の譲渡担保権をめぐる経営権争いによるものであり、企業統治の根幹を揺るがすものとなりました。

解任は、阿部氏らが主張する「担保権の実行」による株式取得を根拠としたものでしたが、その手続きの合法性や正当性を巡っては社内外で疑問の声が上がっていました。

従業員の間では、

「突然の人事は到底納得できない」

「誰の指示に従えばいいのか分からない」

といった混乱が広がり、現場の統制も一時的に失われました。

三原氏はこの措置に対し、東京地方裁判所へ仮処分の申し立てを行い、法的手続きを通じて経営権の正当性を争いました。

2025年3月26日には三原氏ら旧経営陣が正当な経営者であるとの認定が下され、正式に経営権を回復することとなりました。

この判決は、企業内部の秩序回復に向けた一歩となったものの、すでに信頼は大きく損なわれていました。

この一連の騒動は、社内だけでなく取引先や利用者にも大きな不安をもたらし、企業ブランドに甚大なダメージを与えました。

特に、予約が滞ったり、返金の問い合わせが殺到したりするなど、顧客対応の現場では混乱が続きました。

また、一部メディアでは「企業乗っ取りではないか」と報じられるなど、社会的信用の失墜も加速しました。

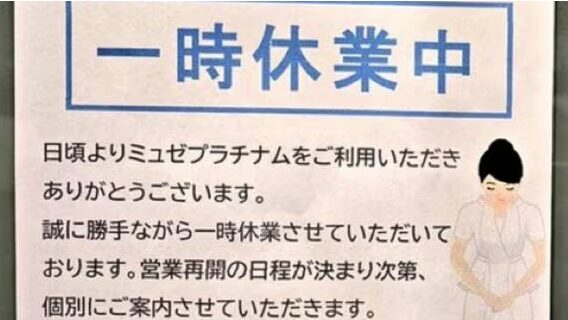

全店舗一時休業と大量退職の現実

経営混乱と給与遅配の影響を受け、2025年3月22日から全店舗が一時的に営業を停止しました。

営業再開は2025年4月20日とされていますが、3月末には全従業員が会社都合により一斉に退職するという異例の事態が発生しており、再開後の店舗運営には大きな課題が残ります。

店舗ごとのスタッフ構成や教育体制、顧客情報の管理といった基本的な運営インフラが崩壊しており、営業再開には新たな採用とトレーニング、さらに顧客への再説明など多方面での再構築が必要とされています。

一時休業の要因としては、給与未払いのほか、店舗テナント料の滞納や運営資金の枯渇が挙げられています。

これにより、取引先やビルのオーナーとの関係も悪化し、契約更新や賃貸条件の見直しを迫られる店舗も少なくありません。

利用者からは「返金対応はどうなるのか」「予約していた施術が受けられない」「通っていた店舗が営業再開してもスタッフが違えば安心できない」といった不満や不安の声が多く寄せられており、顧客離れの加速が懸念されています。

新体制による再建への取り組み

経営権を取り戻した三原孔明氏率いる旧経営陣は、企業再建に向けて動き出しています。

しかし、従業員の大量退職、信用失墜、顧客対応の混乱など、課題は山積しています。

従来の運営体制やマネジメントに対する根本的な見直しが求められており、一部では組織文化や従業員教育、リーダーシップの再構築に取り組む必要性も指摘されています。

会社側は「国内優良企業からの資金支援が決定した」と発表しましたが、従業員や関係者の間では

「単なる時間稼ぎではないか」

とする懐疑的な見方も根強く、支援の実効性には不透明感が漂っています。

また、この支援の具体的な内容や出資元の企業名などが明らかにされていないことから、透明性の欠如がさらなる不信感を生んでいます。

経営の健全化には、資金面だけでなく情報開示の徹底も不可欠だと言えるでしょう。

三原氏は、今回の混乱を引き起こしたとされる阿部博氏や大島正人氏、合同会社トラストなどの関係者に対して、刑事告発や損害賠償請求を行う意向を明らかにしています。

こうした法的措置が企業再建にどのような影響を及ぼすのか、注目が集まっています。

これらの対応は、一部からは「過去の責任追及に終始している」との批判もありますが、組織の信頼性回復とガバナンス強化を示すための重要な一手とも捉えられています。

再建への道筋はまだ見えていませんが、透明性と説明責任を伴うリーダーシップが今後の鍵となるでしょう。

美容業界全体に及ぼす影響と教訓

今回のミュゼプラチナムの経営危機は、美容業界全体に大きなインパクトを与えています。

急成長する企業において、経営の健全性や透明性を欠いた場合にどのような事態が起こり得るのかを、まざまざと示す事例となりました。

特に、見かけの成長に比して内部統制やリスクマネジメントが疎かになっていたことが、経営の崩壊を加速させた要因といえるでしょう。

価格競争の過熱、過剰な店舗展開、人材マネジメントの軽視といった構造的な課題に対し、美容業界全体で抜本的な見直しが求められています。

安易な価格戦略や規模拡大に依存するビジネスモデルは、持続可能性の観点から再評価されるべき時期に来ています。

また、現場で働くスタッフの労働環境やキャリア形成の整備も、業界としての成熟に欠かせない要素です。

従業員の待遇改善や健全な財務体質の構築、顧客への誠実な対応が、業界の信頼回復には不可欠です。加えて、企業の社会的責任(CSR)やガバナンス意識を高め、危機を未然に防ぐための制度設計やコンプライアンス強化も、今後ますます求められていくことになるでしょう。

まとめ

ミュゼプラチナムは、脱毛サロン業界をリードする存在として高い知名度を誇ってきましたが、2025年に突如として深刻な経営危機に直面しました。

給与の遅配、経営権争い、取締役全員の解任、全店舗の一時休業、大量退職と、危機的状況が相次いで発生しています。

これらの出来事は、同社が急成長を遂げた反面、内部のガバナンス体制や財務健全性を犠牲にしていた側面があったことを浮き彫りにしました。

企業規模の拡大とともに求められる組織的な安定性や法的整合性が追いついていなかったことは、再発防止に向けた重要な教訓となります。

経営権が回復された現在も、企業再建の道のりは険しく、再び顧客と従業員の信頼を取り戻すには、時間と努力、そして何より誠実な対応が不可欠です。

今後は、透明性を重視した経営や、従業員と顧客を大切にする企業文化の再構築が不可欠でしょう。

今回の事例は、美容業界における経営のあり方を見直す契機となるだけでなく、他の業界でも十分に参考とされるべき企業リスク管理の実例でもあります。

コメント