東京地裁は2025年3月25日、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対して宗教法人法に基づく解散命令を下しました。

この判決は、長年にわたる高額献金の強要や霊感商法の実施が、組織的かつ継続的な民法上の不法行為と認定されたことに起因しています。

宗教法人に対する解散命令は、日本では霊視商法詐欺で社会問題化した明覚寺とオウム真理教に続く3例目となります。

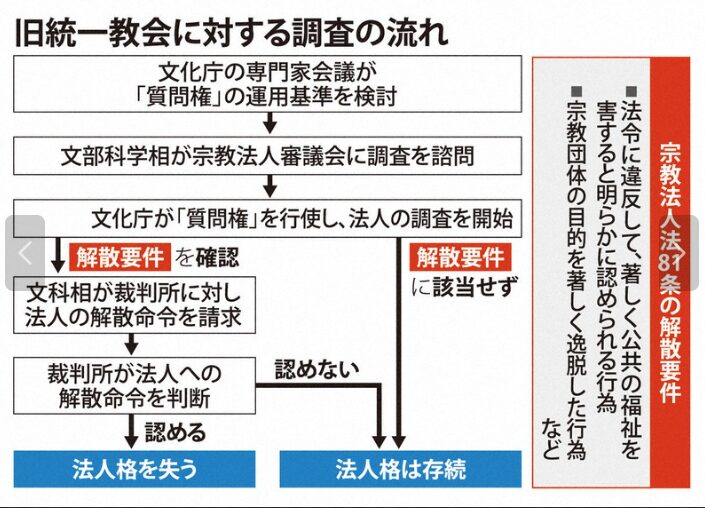

文部科学省は7回にわたる質問権の行使を通じ、教団の組織的違法行為に関する証拠を収集し、解散命令請求に踏み切りました。

政府関係者は、「これまでに明らかになった被害実態や法的根拠を踏まえると、解散命令は不可避だった」と述べています。

また、被害者団体や弁護士団体もこの決定を支持する立場を表明しており、裁判所の判断が社会的にも大きな影響を及ぼしていることがうかがえます。

裁判では以下の点が主要な争点となりました。

- 信者に対する高額献金の強要

- 霊感商法を用いた財産の搾取

- 組織的かつ継続的な違法行為の実施

- 被害者への長期的な精神的・経済的影響

これらの行為が信者の自由意志に基づくものではなく、心理的圧力や組織的な管理のもとで行われていたことが決定的な証拠とされました。

また、過去の裁判記録や被害者の証言を通じ、長期にわたる教団の不正行為が体系的に明らかになったことも、解散命令の決定に大きく影響しました。

東京地裁は、これらの行為が宗教法人法の解散要件に該当すると判断し、解散命令を決定しました。

この判決により、教団の財務状況や資産運用の透明性がより一層求められることとなり、今後の対応が注目されます。

旧統一教会の即時抗告と東京高裁での審理の行方

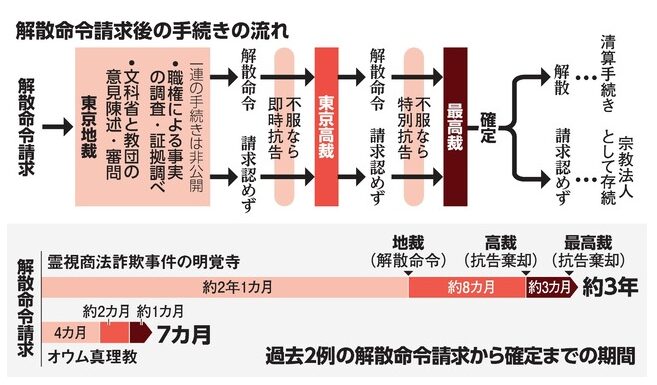

判決を受け、旧統一教会は即時抗告を行いました。

教団の弁護士は、

「この判決は法的根拠に乏しく、誤った解釈に基づいたものであり、到底受け入れることはできない」

と強く反発し、改めて教団の正当性を主張しました。

また、教団の関係者は、

「信仰の自由が侵害されており、司法による不当な介入である」

との見解を示し、宗教の独立性を強調しています。

東京高裁での審理では、以下の点が焦点となります。

- 東京地裁の判決が法的に妥当であるか

- 教団の違法行為が組織的かつ継続的であったか

- 宗教法人法に基づく解散命令の適用が適切であったか

- 解散命令が憲法上の信教の自由を侵害していないか

東京高裁が解散命令を支持すれば、旧統一教会は宗教法人格を失い、税制上の優遇措置がなくなるとともに、資産の清算手続きが開始されることになります。

この清算手続きでは、教団が所有する財産の処理方法や、信者への返還請求などが焦点となり、裁判所が選任する清算人が財務状況を精査することになります。

これにより、被害者への賠償が実行される可能性がありますが、一部の資産が他の団体や個人に移転される懸念も指摘されており、さらなる調査が必要となるでしょう。

特に、旧統一教会の弁護団は、解散命令が憲法で保障された信教の自由に抵触する可能性を主張し、これまでの判例をもとに反論を展開すると見られています。

一方で、検察側は、教団の組織的な違法行為が信仰の枠を超えた経済的搾取であることを強調し、解散命令の正当性を裏付ける証拠を提出すると予想されます。

また、旧統一教会が東京高裁で敗訴した場合、信者への影響も大きく、宗教活動の継続が困難になる可能性があります。

教団側は、信者の結束を強める方策を模索し、新たな組織形態の構築や海外拠点への移行を視野に入れているとの報道もあります。

今後の動向は、国内外の宗教団体の活動にとっても重要な先例となる可能性があり、高裁の判断が注目されています。

最高裁まで争われる可能性と教団の今後

東京高裁の判断が不服である場合、教団側は最高裁へ特別抗告を行うことができます。

過去の宗教法人解散に関する裁判では、最高裁まで争われた例もあり、最終決着までには数年を要する可能性があります。

特別抗告の審理では、東京高裁の判断が法的に適切だったかが問われることになりますが、最高裁は事実審ではなく法律審であるため、主に憲法や法律の適用に関する議論が中心となります。

また、旧統一教会側は、最高裁での審理において宗教の自由や信教の独立性が侵害されていると主張する可能性が高いと考えられています。

教団の弁護士団は、信仰に基づく活動が違法行為として認定されたこと自体が問題であり、宗教法人法の適用が適切であったかどうかを争う構えです。

一方で、検察側は、旧統一教会の活動が宗教の枠を超えて経済的搾取や違法行為に及んでいる点を再度強調し、解散命令の正当性を主張するとみられています。

また、解散命令が確定した場合でも、旧統一教会は任意団体として活動を継続する可能性があります。

法人格を失うことで税制上の優遇措置は失われますが、信者の結束を維持し、新たな形での活動を模索する可能性も指摘されています。

特に、海外に拠点を移し、国際的なネットワークを活用して活動を続けるという選択肢も考えられます。

一部の専門家は、解散命令が確定しても、教団が名称を変えたり、関連団体を設立したりすることで、活動を継続する可能性があると指摘しています。

さらに、解散命令が確定すれば、教団の資産清算が行われることになります。

裁判所が選任する清算人が、教団の資産の管理や処分を行い、被害者への賠償を優先的に進めることになるでしょう。

しかし、これまでの事例から、清算過程で資産の移動や隠蔽が行われるリスクも指摘されており、監視の強化が求められるところです。

こうした一連の動きに対し、被害者団体や宗教専門家、法律家の間では、解散命令の確定後のフォローアップが重要であるとの意見が強まっています。

教団の動きだけでなく、関係者の資産の移転や活動の再編にも注意を払い、必要に応じた法整備や規制の強化が求められる可能性があります。

解散命令の社会的影響と今後の展望

今回の解散命令は、旧統一教会にとって大きな転換点となるだけでなく、日本の宗教法人制度における重要な判例となる可能性があります。

また、これにより今後の宗教法人への監視体制や法的規制が強化される可能性も指摘されています。

特に、類似の手法で寄付を集める他の宗教団体に対しても影響が及ぶ可能性があり、政府は宗教法人の適正な運営を確保するための追加的な規制を検討することになるでしょう。

東京高裁での判断が注目される中、今後の裁判の行方が日本社会や宗教法人制度に与える影響についても議論が続くでしょう。

解散命令が最終的に確定した場合、信者や被害者への影響、そして教団の動向についてさらなる関心が寄せられることは間違いありません。

特に、信者の今後の生活や精神的なケアが課題となり、政府や支援団体の対応が求められる場面も増えてくると考えられます。

また、解散命令の確定は、宗教法人制度全体の信頼性にも影響を与えるでしょう。

適正な活動を行っている宗教団体にとっては、社会的な信用の維持が重要視されるようになり、寄付の透明性や組織運営の健全性を示すことが求められるようになるかもしれません。

この裁判の行方は、日本の宗教法人の在り方や社会の信頼性にも影響を与える可能性があり、今後の展開を注意深く見守る必要があります。

さらに、国民の間で宗教法人のあり方に対する議論が活発化し、法整備が進む契機となる可能性もあるため、今後の立法措置や監視体制の強化についても注視する必要があります。

コメント