近年、暗号資産投資に関連するトラブルが相次いで報告されています。

暗号資産市場は急成長を遂げ、多くの人々が新たな投資手段として注目していますが、その一方で詐欺や違法な勧誘による被害も増えています。

特に、高いリターンを謳う投資案件は慎重に見極める必要があります。

その中でも注目されているのが、ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんが関与したとされる「ビットサンズグローバル(BG)」をめぐる問題です。

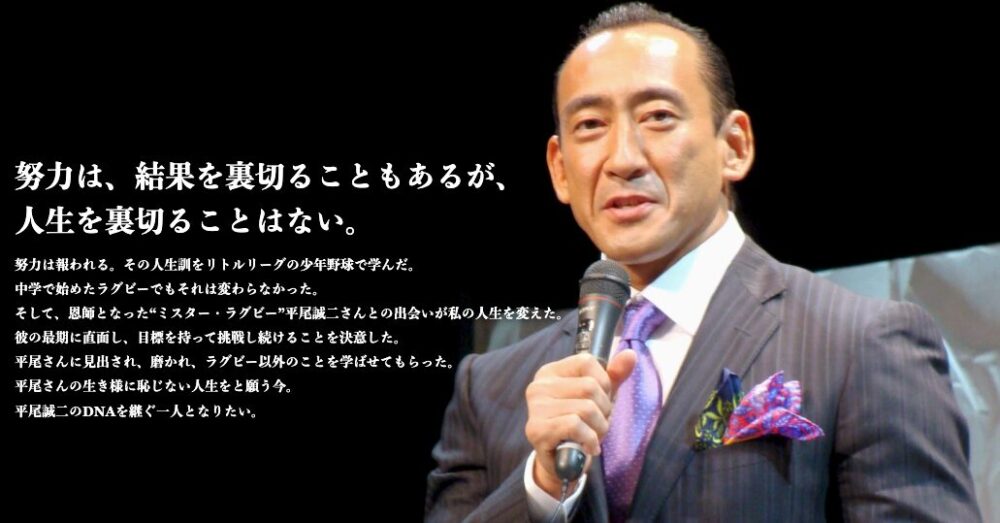

この投資案件は、元ラグビー日本代表の冨岡剛氏が手掛け、多くの投資家が関心を寄せました。

しかし、被害者が続出し、法的な問題も指摘される中、高嶋ちさ子さんの名前が広告塔として利用されたとされる経緯について詳しく見ていきます。

高嶋ちさ子と暗号資産投資 広告塔問題の真相

「ビットサンズグローバル(BG)」とは、元ラグビー日本代表の冨岡剛氏が手掛ける暗号資産投資商品です。

この投資案件は、暗号資産のマイニングやオンラインカジノへの投資を通じて高い利益を得るとされ、多くの投資家を惹きつけました。

特に「元本保証」や「月利8%」といった触れ込みが、多くの投資者を安心させる要因となっていました。

しかし、実際には「元本保証」とは名ばかりで、出資金の返還が行われなかったり、約束された配当が支払われなかったりする事例が次々と報告されています。

これにより、多くの投資者が損失を被る事態となりました。

高嶋ちさ子さんがこの投資案件に関わった経緯について、彼女の事務所は「冨岡氏からマイニング案件の紹介を受け、実際に投資を行ったことは事実」と認めています。

しかしながら、広告塔としての関与については「一切関与していない」と強く否定しています。

彼女自身は投資家の一人であるに過ぎないと説明していますが、勧誘時には「高嶋ちさ子さんも投資している」という言葉が頻繁に使われていたと報告されており、彼女の名前が無断で利用されていた可能性が指摘されています。

また、一部の投資者は

「高嶋ちさ子さんが投資しているなら安心」

と考え、投資を決断したと証言しています。

このように、著名人の影響力が投資家の心理に与える影響は大きく、高嶋さん自身が広告塔としての役割を意図せず果たしてしまった可能性もあります。

そのため、彼女の事務所は

「高嶋が広告塔として利用されたことは遺憾であり、今後の対応を検討する」

としています。

さらに、この問題が明るみに出たことで、高嶋ちさ子さんがどのような経緯で投資を決断したのかについても注目が集まっています。

高嶋さんは過去に金融関連の投資経験があるわけではなく、専門的な知識を持たないまま紹介を受けて投資に踏み切った可能性が高いと考えられています。

このような事例は、一般の投資者にも共通する問題であり、金融リテラシーの重要性が改めて問われることとなりました。

この一連の問題を受け、金融庁や消費者庁も調査に乗り出す可能性があり、今後の動向に注目が集まっています。

暗号資産投資の被害者多数 高嶋ちさ子の影響とは

この投資案件に関する被害報告は増加しており、「預けた資産が返ってこない」「配当が支払われない」といった声が多数寄せられています。

投資者の多くは、信頼できる人物の投資参加が勧誘の決め手となり、リスクを十分に理解しないまま資金を預けてしまいました。

さらに、被害者の中には、短期間で高額のリターンを得られると信じ、借金をしてまで投資に踏み切った人もいたと報告されています。

特に、以下のような手法が被害者を増やした要因となっています。

1. 有名人の名前を利用した勧誘

勧誘員が「高嶋ちさ子さんも投資している」という言葉を用いて、投資の信頼性を高めるよう誘導していました。

このような手法は心理的な影響が大きく、知名度の高い人物が関わることで安全性が高いと錯覚する人が多かったと考えられます。

また、投資説明会やセミナーでは、高嶋ちさ子さんの名前が登場し、彼女が成功した投資家であるかのような印象を与えるプレゼンテーションが行われていたとも言われています。

このような手法により、投資者はリスクを十分に考慮することなく契約を結んでしまうケースが相次ぎました。

2. 元本保証という甘い言葉

金融商品で元本保証を謳うことは通常の投資ではあり得ませんが、それにも関わらず「必ず利益が出る」と説明されていました。

実際には、高リスクな運用方法が取られており、元本保証など存在しなかった可能性が高いと見られています。

加えて、「一定期間後には元本が返還される」といった説明がなされていたため、投資者は安心して資金を預けました。

しかし、実際には返還期日になっても出資金が戻らず、運営側の説明も二転三転するなど、明確な返答がないまま被害が拡大していきました。

3. 高い配当の約束

月利8%という高配当が約束されていたものの、実際には支払われないケースが続出していました。

さらに、初期段階では配当が支払われることで信頼を得ていましたが、後に資金が滞るようになり、支払いが完全にストップしたという報告もあります。

一部の投資者は、最初の数回の配当が支払われたことで追加投資を行い、結果としてより大きな損失を被ったと証言しています。

このようなケースは、典型的なポンジ・スキーム(出資金を新たな投資者からの資金で賄う詐欺手法)に類似しており、被害者の増加につながる大きな要因となりました。

以上のように、多くの投資者が高リターンを求めた結果、リスクを見過ごしてしまい、最終的に資産を失うこととなりました。

今回の問題は、金融知識の欠如だけでなく、著名人の影響力や詐欺的な勧誘手法が相まって、多くの人々が巻き込まれた事件であると言えます。

暗号資産投資の法的リスク 高嶋ちさ子の立場は

この件について、金融規制に詳しい弁護士は

「元本保証を謳いながら不特定多数から資金を集める行為は、出資法に違反する可能性が高い」

と指摘しています。

特に、金融商品取引法では、有価証券の募集に関する適切な開示が義務付けられており、投資者に誤解を与えるような表現は禁じられています。

そのため、仮に「元本保証」や「高利回り」を保証するような表現が使われていた場合、販売側には法的責任が問われる可能性が高いと考えられます。

また、詐欺罪や特定商取引法違反の疑いも浮上しています。

消費者庁が定める規制では、投資勧誘の際には適切な情報を開示しなければならず、虚偽または誤解を招く広告表現は法律違反に該当することがあります。

これらの法律に照らし合わせた場合、「高嶋ちさ子さんも投資している」という言葉が使われた勧誘が、投資者に誤った印象を与えた可能性があり、さらなる調査が必要とされています。

高嶋ちさ子さんの事務所は、今回の件について「本人の投資事実はあるが、広告塔としての関与はない」と主張しています。

しかしながら、有名人の投資参加が詐欺的な勧誘に利用されるケースは過去にも存在しており、今回の件でもその影響力が大きかったことは否定できません。

特に、過去の投資詐欺事件でも、著名人の関与が詐欺の信頼性を高める手段として利用されてきた事例があります。

例えば、仮想通貨関連の詐欺事件では、多くの著名人が自身の意図とは無関係に広告塔として名前を利用され、その後、大規模な訴訟に発展したケースもあります。

このような経緯を考えると、高嶋ちさ子さんが「投資している」と言われたことで、投資家が安心し、結果的に詐欺に巻き込まれた可能性があると考えられます。

また、高嶋さん自身が投資を行っていたことが事実である以上、彼女がどのような情報を得て投資を決断したのか、またどの程度のリスクを認識していたのかが重要なポイントとなります。

仮に、彼女がリスクを十分に理解せずに投資し、その情報が拡散された場合、結果的に誤解を生む形で投資者に影響を与えた可能性があります。

現時点では、高嶋ちさ子さん自身に法的責任が問われる可能性は低いとされていますが、今後の調査結果次第では、新たな法的責任が浮上する可能性もあります。

そのため、金融庁や消費者庁が今後どのような措置を取るのかに注目が集まっています。

まとめ 暗号資産投資のリスクと被害防止策

暗号資産投資は大きな利益を生む可能性がある一方で、今回のようにリスクの高い案件が多数存在するのも事実です。

特に、有名人の名前が勧誘に利用されることで、一般投資家の心理的なハードルが下がり、結果として多くの被害者が生まれる事態となりました。

信頼できる人物が投資しているという情報が流れると、一般の投資家はリスクの精査を怠りがちになります。

これにより、危険な案件に大金を投じてしまうケースが後を絶ちません。

また、有名人が関与した投資案件はメディアでも取り上げられやすく、それがさらに投資者を増やす要因となることもあります。

過去の事例でも、著名人の発言や参加が投資の正当性を裏付けるものとして広く認識され、その後大規模な被害につながったケースが多数報告されています。

今後の展開として、高嶋ちさ子さんの関与がどの程度あったのか、さらなる情報が明らかになることで真相が解明されることが期待されます。

また、投資に関する基本的なリスクを理解し、安易な勧誘に乗らないことが、今後の被害防止につながるでしょう。

特に、金融リテラシーを高め、投資の仕組みやリスクを十分に理解した上で判断することが求められます。

今後も同様の事例が発生する可能性があるため、個々の投資者が自己防衛の意識を持つことが重要です。

また、政府や金融庁などの規制当局が、このような投資詐欺を防ぐための対策を強化することも求められます。

投資案件に関する厳格な規制や、違法な勧誘に対する取り締まりの強化が不可欠であり、一般の投資者が安心して投資を行える環境の整備が急務とされています。

コメント