青葉城の西北、戌亥の方角にひっそりと佇む「亀岡八幡宮」を訪れました。

昔からこの神社の長い石段が印象的だと聞いており、いつか足を運んでみたいと思っていました。

今回ようやくその願いを叶えることができました。

亀岡八幡宮は、由緒ある歴史と深い信仰を受け継ぐ神社です。

その起源は鎌倉時代にまでさかのぼり、伊達家の初代である伊達朝宗(だてともむね)が、福島県伊達郡梁川(やながわ)において、鎌倉の鶴岡八幡宮から分霊を勧請し創建したことに始まります。

このことは、伊達氏が武家としての権威と精神的支柱を築こうとした証でもあり、八幡神への篤い信仰心が背景にありました。

その後、江戸時代に入ると、伊達家の拠点が仙台に移されたことに伴い、仙台藩四代藩主・伊達綱村によって、現在の地に遷座されました。

この移転は、藩内の精神的中心を新たな本拠地に据える意味もあり、領内の人々の心の拠り所となるべく、亀岡八幡宮の存在は大きな役割を果たすことになります。

また、この神社の文化的な側面として特筆すべきは、約300年前の元禄期に、俳聖・松尾芭蕉が『奥の細道』の旅の途中で弟子の河合曾良と共にこの地を訪れたことです。

当時の紀行には明確な記録が残っており、芭蕉の足跡がこの地に刻まれていることからも、当時の亀岡八幡宮がすでに風雅と歴史の香りに満ちた場所であったことが窺えます。

このように、亀岡八幡宮は単なる宗教施設にとどまらず、伊達家の歴史的背景、領民の信仰の対象、さらには日本の文人墨客の旅路にも深く関わる、

まさに歴史と文化が交差する象徴的な存在といえるのです。

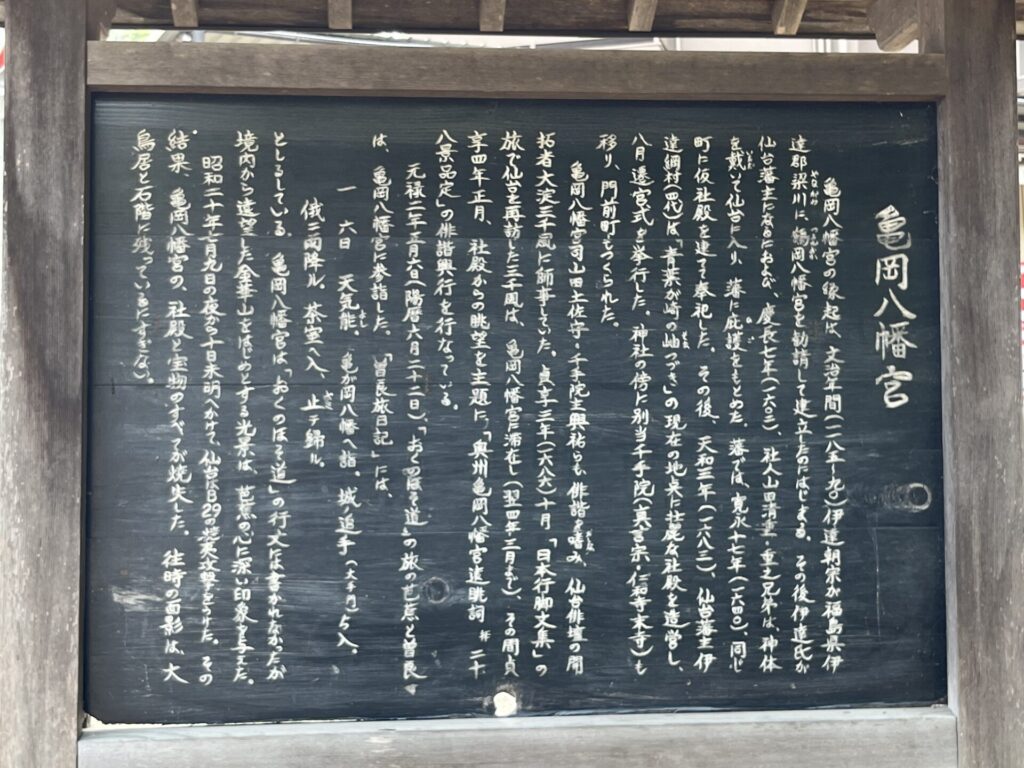

入り口に掲げられておりました神社の縁起です。

参道に立つと、まず目に飛び込んでくるのが、風格に満ちた堂々たる石鳥居です。

その姿はまさに威風堂々としており、訪れる者に静かな緊張感と敬意を抱かせます。

この石鳥居は、仙台東照宮や大崎八幡宮と並び称される「仙台三大石鳥居」の一つとして知られ、その格式の高さと歴史的価値を今に伝えています。

鳥居の上部には青銅製の神額が掲げられ、そこに刻まれた文字は風雨にさらされながらも力強さを失わず、時の流れと人々の祈りの重みを感じさせてくれます。

触れれば冷たくもどこか温かいその青銅の表面が、長い歴史の証人であることを静かに物語っていました。

そして、石段の始まりに足を運ぶと、そこには苔むした石段が緩やかに続き、視界いっぱいに広がる圧巻の景色が待っています。

濡れた石肌に生い茂る苔は瑞々しく、ひとつひとつがまるで時を重ねた緑の絨毯のよう。

耳を澄ませば、木々のざわめきや遠く鳥のさえずりが聞こえ、自然と心が静まり返るような感覚を覚えます。

この石段は、かつては1年の日数と同じ365段あったと伝えられていますが、長い年月の中で一部が削られ、現在では335段ほどに。その変化さえも、神社が過ごしてきた時間の証と感じられました。

それでもなお、その景観は壮観で、重なる苔と不規則な石の並びが、歩みを進めるごとに過去へと誘ってくれるようです。

足元を見つめながら、ゆっくりと一段一段を踏みしめていくと、不思議と心が研ぎ澄まされていくような感覚に包まれ、旅の醍醐味をしみじみと味わうことができました。

静寂の中で、石段を登るという行為そのものが、まるで自分自身と向き合う祈りの時間のようにも思えたのです。

石段は四つの部分に分かれており、上を見ても先が見えないほど急で長い道のりです。

風雨に晒され続けた石段は波打ち、足場は決して平坦ではありません。

登るごとに少しずつ疲れが増しますが、それがまた参拝の有り難みを増す一因でもあるように感じられます。

途中、石段を登る静かな道のりの中で、ふと視界に現れたのが手水舎でした。

ひっそりと佇むその姿は、かつて多くの参拝者が立ち寄り、両手を清め、心を整えてきた神聖な場所であることを感じさせます。

しかし残念ながら、この日はお浄めの水は枯れており、柄杓だけが静かに置かれていました。

流れ落ちる水音は聞こえずとも、その場にはどこか厳かな空気が漂い、まるで長い時を経て静かに眠る神聖な記憶に触れたような感覚が胸に広がりました。

その静寂の中、ふいに耳に届いたのは、蝉たちの鳴き声でした。

木立の間から降り注ぐように響く蝉時雨が、周囲の空気を夏の色に染め上げ、自然の営みの中に身を置いていることをしみじみと実感させてくれます。

その音は騒がしくもありながら、どこか心地よく、心のざわめきをそっとなだめてくれるようでした。静けさと蝉の声が交錯するその空間は、まるで時間が止まったかのような感覚を与えてくれ、日常の喧騒を忘れさせてくれます。

お浄めの水こそなかったものの、そこに立ち止まったことで、むしろ自然の音と風の匂い、そして神域の持つ深い静寂を、より濃く味わうことができたように思います。

この瞬間もまた、亀岡八幡宮を訪れた者だけが感じることのできる、かけがえのない旅の情景の一つでした。

ようやく本殿が見えたとき、達成感とともに、石段を登り切った充実感が胸に広がりました。

亀岡八幡宮の本殿は、かつての戦火により大きな被害を受けました。

昭和20年7月の空襲で焼失してしまったその姿は、長い歴史の中でも忘れがたい悲劇の一つです。

しかし、その後も人々の信仰は途絶えることなく続き、昭和40年に再建されて現在の本殿が姿を現しました。

瓦屋根の曲線や社殿の朱塗りの柱に込められた思いは、まさに歴史を紡いできた先人たちの祈りと努力の結晶であり、時を越えてなお多くの人々の心を支え続けています。

静かに立つその本殿を前にすると、過去の記憶と未来への願いが重なり合い、胸に深い感動が広がるのを感じずにはいられませんでした。

私が訪れたのは、夏の午後のことでした。

強い陽射しの中にも木々の陰が涼やかさをもたらし、境内全体がゆるやかな時間に包まれていました。

参拝者の姿はなく、ただひたすらに蝉の声が降り注ぎ、静寂の中に自然の生命の営みが響きわたっていました。

その空間に一人たたずむことで、自分の心の奥底と向き合うことができ、ふと立ち止まってこれまでの歩みを見つめ直す貴重な時間となりました。

過去の出来事、これから進むべき道――そうした思いが胸に浮かび、亀岡八幡宮の神聖な空気がそれらをそっと受け止めてくれるようでした。

亀岡八幡宮はまた、桜の名所としても名高く、参道の入り口近くには樹齢350年を超える大枝垂桜が凛とした姿で立っています。

その古木が春になると薄紅色の花を満開に咲かせ、まるで天から降る霞のように参道を彩る様は、多くの人々の目を奪い、心に深い余韻を残すのだと聞きます。

今回の訪問は青葉の季節でしたが、その光景を想像するだけで心が躍り、次はぜひ桜の咲く季節に訪れて、この地が見せる別の表情を自分の目で確かめたいと思わずにはいられません。

歴史と自然が調和するこの場所での参拝は、単なる観光では得られない深い精神的な体験でした。

石段を登る一歩一歩に意味があり、本殿へ向かう道すがらのすべてが心身を浄化し、自らの存在に気づく旅となるのです。

現代社会の喧騒に疲れた時こそ、こうした時間がいかに貴重で、心を癒すものであるかを痛感しました。

春の桜、初夏の緑、秋の紅葉、そして冬の澄んだ空気――四季折々に変化する亀岡八幡宮の風景は、訪れるたびに新しい感動を与えてくれることでしょう。

皆さんもぜひ一度足を運び、歴史と自然、そして自分自身と向き合う時間を、この地で体験してみてはいかがでしょうか。

きっと心に残る特別な旅になるはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

コメント