2025年の参議院選挙に向けて、参政党の動向が各方面から注目を集めています。

SNSを積極的に活用し、動画や投稿を通じて政策や理念をわかりやすく伝える戦略は、特に若年層や無党派層に強く浸透しており、その支持層は日々拡大しています。

同時に、保守的な価値観を重視する有権者からの共感を集めており、自民党からの保守票の取り込みにも成功しつつあります。

参政党は、従来の政党とは異なるアプローチと機動力を武器に、全国規模での組織化と支持拡大を進めています。

ここでは、参政党がどのような情報戦略と政策メッセージで参院選に挑み、どのような層に支えられながら躍進を遂げようとしているのかを、多角的に掘り下げていきます。

SNSを駆使した若年層・無党派層への浸透

参政党は、従来型の政治活動とは一線を画し、SNSや動画配信プラットフォームを主戦場とする戦略を展開しています。

YouTubeの公式チャンネル登録者数は約36万人を超え、各種SNSでも日々膨大なコンテンツを発信しています。

これらの情報発信は、特に30代以下の若年層に強く訴求しており、彼らの間での支持率は他党と比較して顕著に高くなっています。

こうした取り組みは、政治に無関心だった層にも訴求し、情報へのアクセスのハードルを下げることで、新たな政治参加を促しています。

SNS世代と呼ばれる層では、政治情報をテレビや新聞ではなく、主にTwitterやYouTube、Instagramなどから得ているのが特徴です。

参政党はこの層に向けて、簡潔で感情に訴えるメッセージや動画を繰り返し配信することで支持を拡大してきました。

特に、「政治は難しい」「誰に投票しても変わらない」と感じている層に対して、共感を誘う言葉やストレートな語り口で親しみやすさを演出し、支持層の広がりに貢献しています。

最近の調査では、SNSを重視する人々のうち10%以上が参政党を支持しており、これは他の中小政党と比べても極めて高い数値です。

また、政策の分かりやすさやビジュアル面での工夫も重要な要素となっています。

短尺動画やグラフィックを多用した政策説明は、情報過多のSNS空間において非常に効果的であり、視聴者の印象に残る形で情報を届けています。

さらに、インフルエンサーや共感を呼ぶ一般人とのコラボレーションを通じて、政策内容を日常生活の中に落とし込む工夫も展開されており、情報の受容性を高めています。

保守層の支持を取り込む政策とメッセージ

参政党が勢力を拡大するもう一つの要因は、従来の保守層を引きつける政策とメッセージにあります。

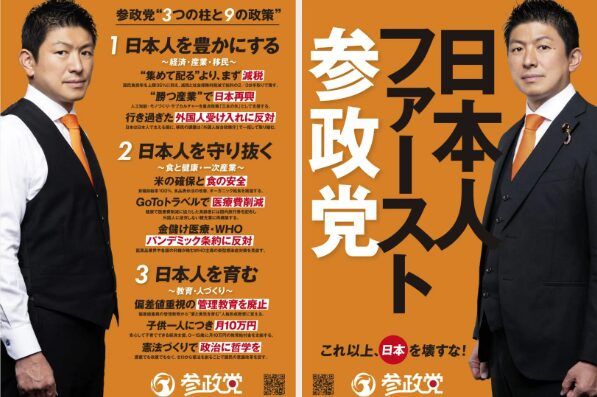

自民党が一部で「左傾化」しているとの不満が保守層から噴出している中、参政党は「日本人ファースト」「外国人の土地購入規制」「消費税の段階的廃止」など、保守的な価値観に基づいた政策を前面に打ち出しています。

さらに、家族制度の保護や伝統文化の尊重といったテーマも、保守層の関心に応える形で打ち出されており、世代を超えた支持につながっています。

特に、外国人政策に関しては、自国民の生活と安全を守るという観点から厳格な姿勢を示しており、これが治安や雇用、文化への影響を懸念する保守層の共感を呼んでいます。

加えて、外国人労働者の増加が地方経済や地域社会に与える影響についても言及し、地方の保守層にとっての不安解消に資する政策として注目されています。

また、「創憲」という新たな憲法を国民自身が創るという提案も、保守的な価値観を持つ有権者にとって魅力的なテーマとなっています。

これは、戦後体制からの脱却を望む層にとって、象徴的な政策提案として受け止められています。

このような政策は、元々自民党や国民民主党を支持していた層の一部が、より強硬かつ明確な方針を求めて参政党に移行する要因となっており、都市部を中心にその動きが顕著に見られます。

特に、SNSなどを通じて情報を得るアクティブな保守層の中では、参政党の明快なスタンスが評価され、既存政党に代わる新たな選択肢としての地位を築きつつあります。

選挙戦略と全国展開の動き

参政党は、2025年の参院選に向けて全国規模での展開を強化しています。

全都道府県での候補者擁立を目指し、地方支部やボランティア組織の強化にも力を入れています。

街頭演説や地域のミーティングといった草の根活動も並行して展開し、地元有権者との直接対話による信頼獲得にも努めています。

これにより、従来の比例代表に加えて選挙区での議席獲得を狙う構えです。

党代表の神谷宗幣氏は、「比例代表で10議席以上を獲得し、選挙区でも複数の当選者を出す」との目標を掲げており、その自信の背景にはSNSによる強固な支持基盤があります。

実際、SNSを重視する層の75%以上が参政党に共感を示しているという調査結果もあり、選挙戦での大きな武器となっています。

こうしたSNSによる浸透力と地上戦の組み合わせは、既存政党とは異なる形での選挙モデルを築きつつあります。

また、既存政党に比べてフットワークの軽い動員体制も特徴です。

ネットを通じたボランティア募集や、リアルイベントのライブ配信などを活用することで、短期間で全国的な支持網を構築してきました。

党員や支持者の主体性を重視し、個人が自発的に街宣活動やポスター掲示を行う仕組みも確立しています。

特に、無党派層や地方の政治不信層に対するアプローチが奏功しており、「既存の政治に失望したが、変革を求めている層」が大きな支持基盤となっています。

これにより、都市部だけでなく中山間地域や地方都市でも着実に支持を広げている点は、他党と一線を画す特徴といえるでしょう。

課題と今後の展望

躍進が期待される一方で、参政党にはいくつかの課題も存在します。

その一つは、SNSに依存した情報発信のリスクです。

SNSは情報拡散のスピードが速い反面、誤情報や過激な主張が広まりやすい特性があります。

特に、センセーショナルな言葉や扇動的な表現は拡散力を持つ一方で、誤解や対立を助長する可能性もあり、参政党が今後、信頼性の高い情報提供と冷静な議論の場をどのように確保するかが問われています。

フェイクニュースや陰謀論との距離の取り方、情報のファクトチェック体制の強化も急務とされています。

また、政策の一貫性や現実性についても指摘があります。

参政党の主張は感情的共鳴を生みやすい一方で、制度的な裏付けや財源の明確化など、実行可能性の面での検証が必要です。

特に、消費税廃止や毎月10万円の給付などは、国民にとって魅力的な提案である反面、財政規律や国債発行とのバランスに関しても現実的な見通しが求められます。

国会での議論や有識者の意見を取り入れた透明な政策形成プロセスが、信頼の構築には不可欠です。

今後、参政党が新たな支持層を広げ、既存政党と並ぶ政治勢力として定着するためには、SNSとリアルな政治活動のバランスを取り、政策の実現性を高めることが求められます。

さらに、党内ガバナンスや政策決定のプロセスにおいても一層の整備が求められ、長期的に信頼される政党となるためには、ビジョンと現実の接点を明確にすることが重要です。

まとめ

2025年参院選において、参政党はSNSを駆使した情報戦略と保守層の取り込みによって大きな躍進の可能性を秘めています。

若年層や無党派層の支持を着実に積み上げ、自民党や他の保守系政党からの離反票を吸収する形で勢力を拡大中です。

また、インターネットを活用した双方向の政治コミュニケーションを通じて、従来の政党とは異なる「参加型の政治スタイル」を提示している点も注目されます。

これにより、有権者の政治への関与意識が高まりつつある現象も見逃せません。

しかし、急激な支持拡大にはリスクも伴います。

信頼性ある情報発信と実行可能な政策立案により、有権者の信頼をさらに強化することが、今後の課題といえるでしょう。

今後は、SNS戦略の洗練と同時に、地道な地域活動や議会での実績を積み重ねることが不可欠です。

参政党の今後の展開は、日本の政治における構造的な変化をもたらす可能性を秘めており、有権者の関心がどのように推移するかを見極める上でも、その動向から目が離せません。

コメント