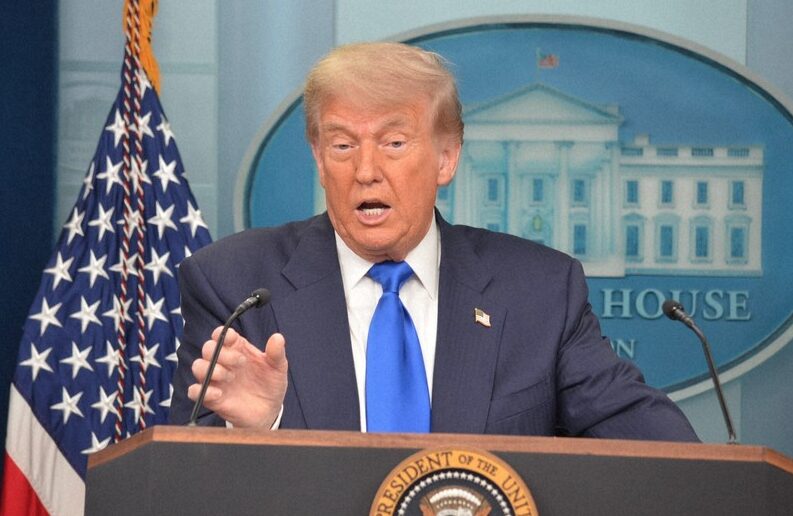

トランプ前大統領が再導入を示唆している関税政策の真の目的は、中国経済とのデカップリング、すなわち経済的分断にあります。

これは単なる通商圧力の手段ではなく、米中覇権競争の一環として、アメリカが主導する経済秩序から中国を排除しようとする地政学的な戦略です。

こうした方針の延長線上で、アメリカは同盟国や貿易相手国にも明確な姿勢を求めており、日本も例外ではありません。

日本にとって、この要求は単なる経済的選択にとどまらず、安全保障や外交の根幹にかかわる重大な決断を意味します。

ここでは、トランプ関税がもたらす対中デカップリングの構図を読み解き、それに対し日本がどのような立場と戦略を取るべきかについて、複眼的に深掘りしていきます。

トランプ関税の真意は中国切り離し

2025年4月、トランプ前大統領は相互関税の導入方針を再び明言しました。

その本質は、米国が中国との経済的関係を断ち切ることにあります。

米中貿易戦争の延長線上にあるこの政策は、単なる貿易赤字の是正ではなく、サプライチェーンから中国を排除し、米国主導の経済圏を再構築しようとする動きです。

これにより、米国は先端技術やエネルギー分野においても中国との連携を断ち、経済安全保障の確保を目指しています。

このデカップリング戦略は、同盟国や貿易パートナーにも“選択”を迫ります。

単に関税を受け入れるか否かという問題にとどまらず、米国と共に中国経済から離脱し、より安定したサプライチェーンを構築するか否かという、構造的かつ長期的な選択です。

日本を含む各国は、「中国経済と協調するのか、アメリカ主導の秩序に同調するのか」という踏み絵を突きつけられています。

特に日本にとっては、中国が最大の貿易相手国であり、自動車や電子部品など多くの分野で中国市場への依存度が高い一方、安全保障の面では日米同盟を柱に据えてきた歴史があります。

この二重構造は、かつては安定の象徴ともされていましたが、米中対立の激化により、もはや中立的な立場では立ち行かない局面に差しかかっています。

日本がどのように対中姿勢を定義し直すかは、今後の国益と国際的な信頼性を左右する重要な鍵となっています。

中国依存の現実とリスク

日本は長年にわたり、中国との経済関係を重視してきました。

輸出入の総額において中国は最大の相手国であり、多くの企業が生産拠点や販路を中国市場に置いています。

とりわけ、電子部品、自動車、化学製品、精密機器などの主要産業においては、中国とのサプライチェーンが密接に結びついており、経済的には極めて合理的な判断とされてきました。

一方で、この依存構造は政治的リスクや外交的拘束を孕んでいるという現実が浮き彫りになりつつあります。

実際に、中国は福島原発処理水問題を理由に日本産水産物の輸入を禁止するなど、経済制裁を外交カードとして使う傾向があります。

さらに、レアアースや半導体製造に必要な原材料の輸出管理措置など、重要産業を狙った制裁行動も過去に繰り返されてきました。

こうした状況は、日本が今後も中国との関係を重視し続けることで、外交的自主性を徐々に失い、必要な政策判断が中国の動向に左右されるリスクを増大させていることを示唆しています。

また、このような経済依存は安全保障政策にも徐々に影を落とし始めています。

例えば、中国が台湾海峡や南シナ海での軍事的圧力を強める中、日本が経済的しがらみから明確な対中非難を控えるような姿勢をとれば、同盟国であるアメリカとの連携にも支障を来しかねません。

経済関係と安全保障が相互に絡み合う時代において、単なる利益追求では済まされない構造的なジレンマが、日本の進路をますます困難にしています。

踏み絵としての対中政策 米国の同調要求

トランプ氏の政策において、日本に課されているのは“踏み絵”です。

それは、「中国に距離を置くか否か」という選択です。

トランプ政権は、日本が中国と距離を置けば、関税引き下げや投資促進などの優遇措置を提示する用意があると明言しており、これは事実上の同調圧力であると同時に、経済と外交の両面から日本の立場を揺さぶる戦略的誘導でもあります。

しかし、日本政府はこの要求に対して明確な姿勢を示すことを避け、「中国とも米国とも良好な関係を維持する」とする中立的スタンスを続けています。

これは“戦略的あいまいさ”とも言えますが、米国からは「不誠実」「媚中的」と批判される要因にもなっています。

この中立姿勢は一見バランス重視に見えますが、国際的にはどちらの陣営にも確固たる信頼を築けないリスクも孕んでいます。

今後、米中対立がさらに激化した場合、曖昧な立場を維持する余地は狭まる一方です。

特に台湾海峡や南シナ海をめぐる緊張が高まる中で、日本が中国への配慮を重視しすぎる姿勢を見せれば、米国は日米同盟の信頼性に疑問を抱く可能性があります。

米国は同盟国に対し、より明確な態度と具体的な行動を求めており、日本が中国寄りと見なされれば、安全保障分野を含めた情報共有、軍事協力、経済安全保障分野での連携にも影響が出る可能性があります。

日本が直面するこの“踏み絵”は、単なる対中政策にとどまらず、国際社会における信頼の基盤そのものを左右する分岐点となっています。

日米中のはざまで求められる外交戦略

日本は今、経済合理性と国家安全保障のはざまで揺れています。

対中依存の経済構造を抱えつつ、米国との安全保障体制を維持する必要があるからです。

このジレンマを解決するためには、外交戦略の再定義と、現実に即した多層的なアプローチが求められます。

経済的利害と地政学的責任のバランスをどう取るかが、日本の国際的立ち位置を左右する決定的な要素となってきています。

一つの道は、サプライチェーンの多角化です。

中国依存を減らすために、東南アジアやインドなど、代替市場や生産拠点への移行を加速することが現実的な対応策となります。

加えて、国内回帰型の生産体制の構築や、AI・半導体などの戦略的産業への集中投資も、日本の経済的自立性を高めるうえで不可欠です。

また、日米欧による経済連携を強化することで、米国の信頼を得つつ、中国との一定の距離も保つ「戦略的自立」の姿勢が求められます。

さらに注目すべきは、2025年7月上旬に予定されているルビオ国務長官の来日です。

ルビオ氏はかねてより対中強硬派として知られており、今回の訪日は単なる外交儀礼にとどまらず、日本政府に対して明確な対中スタンスの表明を迫る“最後通牒”となる可能性が高まっています。

特に、サプライチェーン再編や防衛協力に関して、日本がどこまで米国に歩調を合わせる意思があるのかが、今後の同盟関係の試金石となるでしょう。

日本が今後進むべき道は、“どちらにつくか”という単純な二項対立ではなく、“自らの国益を基盤にした選択”をいかに積極的かつ持続可能な形で構築するかにかかっています。

ただし、そうした戦略的な選択を現実の政策として機能させるには、国内政治の覚悟と構造改革が不可欠です。

特に、これまで中国との経済的関係を重視し、対中融和的な姿勢を支えてきた政界および経済界の“媚中派”の存在は、国家としての一貫した外交方針を打ち出すうえで深刻な障害となりかねません。

現在の国際秩序が流動化する中で、日本が地政学的信頼性を維持しつつ、自由主義経済圏の一員として確固たる立場を保つためには、こうした媚中依存の構造を一掃し、戦略的な自立を確立することが急務です。

経済安全保障の視点からも、対中依存からの脱却と日米欧との連携強化は、将来の成長と安定に直結する不可欠な要素です。

日本は今、自主的で戦略的な選択を迫られる岐路に立っており、この機を逃さずに外交姿勢を再構築することが、次世代に対する責任でもありますが、石破首相・岩屋外相は全くその本質を理解しているようには思えず、ここに来て決定的な外交的失策を冒す可能性が非常に高いです。

まとめ

トランプ関税は、単なる貿易問題ではなく、米中覇権争いの一環としての「経済的踏み絵」であり、日本はその選択を迫られています。

中国との経済関係を維持しつつも、自由主義陣営である米国からの信頼を失わないためには、明確な戦略と方向性がこれまで以上に不可欠です。

中立的な態度を続けることは、もはや許されない時代に突入しており、決断を先送りすること自体が国益を損なうリスクをはらんでいます。

経済安全保障という観点からも、対中依存の是正と外交自立の両立が求められる時代に入りました。

そのためには、日本政府と企業がこれまでのような目先の経済合理性に囚われず、長期的かつ地政学的リスクを踏まえた戦略的判断を行うことが求められます。

特に問題なのは、自社の利益のみを優先し、日本全体の経済安全保障や外交方針を軽視する経済界の“媚中派”の存在です。

これらの勢力が政府や世論に影響を与えることで、日本は国家としての一貫性を欠いた対応を繰り返してきました。

今こそ、政界および経済界に根強く残る媚中派の影響力を排除し、自由主義経済圏に踏みとどまる明確な意思を国内外に示すべきです。

それが結果的に、外交的信頼の回復と、安定した経済基盤の構築、そして日本の国益に直結する道であることを明確に認識しなければなりません。

トランプ関税が突きつける踏み絵に対し、日本は自らの足で立ち、主体的な選択と行動をもって次世代に道を示す責任があります。

コメント