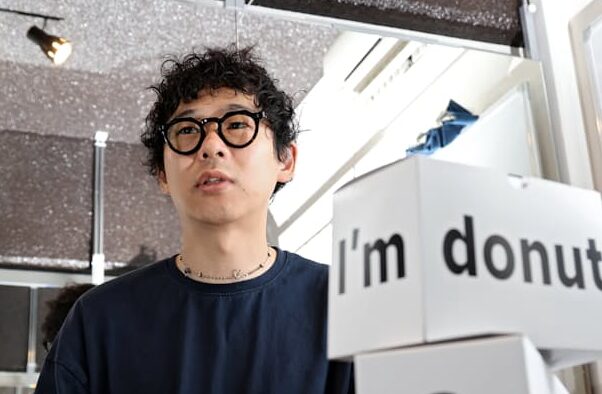

柔らかな食感とユニークな世界観で知られるドーナツブランド「I’m donut ?」の仕掛け人、平子良太さん。

彼の生み出すスイーツは、単なる流行として消費されるものではなく、背景に深い哲学と物語、そして人とのつながりに対する強い思いが込められています。

ドーナツという一見シンプルな菓子に、多層的な意味と体験価値を持たせる彼の手法は、国内外の飲食業界に大きな刺激を与えています。

ここでは、平子良太さんのこれまでの経歴、家族や姉とのつながり、そしてドーナツとの独自の関わり方を通じて、彼の人物像とその魅力に深く迫ります。

料理人としての歩みと経歴

平子良太さんは1983年、長崎県に生まれました。

高校卒業後、地元のホテルで料理の基礎を学び、その後上京。

東京のイタリアンレストランや和食店で技術を磨きながら、料理人としての確かな基盤を築いていきました。

東京での修業時代には、ミシュラン星付きの店舗での経験もあり、食材選びから提供スタイルまで徹底的にこだわる姿勢を身につけました。

その後、地元長崎に戻り、姉が経営するアンティークショップ併設カフェの手伝いをしながら、ヨーロッパでの買い付けにも同行。

アンティークの文化やヨーロッパの食文化に触れる中で、料理のみならず空間や物語を含めた体験を提供するという発想が芽生えていきます。

こうした経験が、後の店舗作りにおける独自の空間演出力に繋がっています。

2012年、福岡に「パスタ食堂ヒラコンシェ」を開業した平子さんは、料理だけでなく、店舗全体の世界観を重視する独自のスタイルで注目を集めます。

店舗では地元の食材を積極的に活用し、地域との連携にも力を入れるなど、単なる飲食提供を超えた地域密着型の店づくりを実現しました。

2015年には株式会社peace putを設立し、2018年にはベーカリー「アマムダコタン」を福岡に開店。

パンと料理を融合させた新たな食の表現は、多くの食通を魅了し、店舗の前には行列が絶えない日々が続きました。

2021年には「アマムダコタン 表参道店」で東京進出を果たし、さらに2022年以降にはドーナツ専門店「I’m donut ?」を渋谷・原宿・池袋などに展開。

ふわふわ食感の“生ドーナツ”という新たなカテゴリーを打ち出すことで、一躍、“生ドーナツ”ブームの火付け役となり、平子さんの名は全国に知られるようになりました。

これらの展開に共通するのは、単なる味の追求にとどまらず、顧客に五感で体験してもらうことを重視した設計であり、彼の表現力と構想力の高さを証明するものとなっています。

ドーナツとの革新的な関わり

「I’m donut ?」の誕生は、単なるスイーツ店のオープンではありませんでした。

平子さんが手がけるドーナツは、ふわふわとした“生”食感、厳選された素材、そして独創的なビジュアルで、一線を画す存在となりました。

一般的なドーナツの概念を覆すほどの柔らかさと口溶けの良さは、発酵技術や水分量の絶妙なコントロールによって実現されており、まるでスイーツとパンの中間のような新感覚の味わいが特徴です。

また、店舗ごとに異なる世界観や演出を施し、訪れるだけで物語を体験できるような仕掛けを施しています。

店舗の内装にはアンティーク家具や芸術的なディスプレイを用い、視覚からも強い印象を与える構成になっており、まさに「五感で味わうドーナツ空間」を生み出しています。

2023年には姉妹ブランド「dacō(ダコー)」を世田谷・桜新町に開店。

ここでは、よりアート性と洗練を意識したドーナツや限定メニューを提供しており、「I’m donut ?」とはまた違った世界観を打ち出すことでファン層の幅を広げています。

さらに2025年にはニューヨーク・タイムズスクエアへの出店を果たし、日本発のスイーツ文化を世界へと発信しています。

この国際展開もまた、平子さんの「物語性」を重視する姿勢の延長線上にあり、彼の構築するブランド哲学が国境を越えて受け入れられ始めたことを象徴しています。

ドーナツを通じて人と人をつなぎ、店舗を舞台にした物語を紡ぐというコンセプトは、消費者の感情に深く訴えかけるものです。

彼のプロデュース力は、ただの料理人にとどまらず、ブランドクリエイターとしての存在感を確固たるものにしています。

味覚だけでなく空間、ストーリー、文化性まで包括的にデザインする平子さんの姿勢は、現代の飲食業界における新たなビジネスモデルの提示とも言えるでしょう。

家族との絆とその影響

平子良太さんの家族については、公に多くは語られていませんが、彼の姉である女性が経営するカフェやドーナツ店との関わりは注目に値します。

長崎県長与町でアンティークショップ併設のカフェ「アンボワーズ」を運営する姉のもとで働いた経験が、平子さんの店舗演出に大きな影響を与えています。

この店では、食と空間の融合を重視したスタイルが展開されており、平子さんはその空気感や接客、細部にわたる空間演出を間近で学びました。

特に、ヨーロッパのアンティーク家具を使用した演出や、店内に漂うストーリー性のある香りづくりなど、五感に訴えかけるアプローチは、現在の平子さんの店舗にも色濃く反映されています。

2023年には姉も福岡でドーナツ専門店「OLGA LE BON BON DONUT(オルガ・ル・ボン・ボンドーナツ)」を開業。

こちらもアンティーク調の内装と30種類以上のドーナツで話題を集め、姉弟揃っての活躍が注目されています。

ドーナツ一つ一つに個性的な名前やストーリーが添えられており、訪れる人々の記憶に残る仕掛けが施されています。

二人の間に通底するのは、「空間や味に物語性を与えること」へのこだわりであり、それは単なる食の提供を超えた“演出された体験”の提供に繋がっています。

また、平子さん自身のプライベートについては明言されていませんが、2025年時点で左手薬指に指輪をしている姿が確認されており、結婚している可能性が高いと見られています。

とはいえ、妻や子供に関する情報は一切公開されておらず、その点においてはメディア対応にも慎重な姿勢を保っています。

彼のインタビューなどでも、家庭について語ることはほとんどなく、その理由には「物語は言葉でなく行動で語るべき」という自身の哲学があるのかもしれません。

おそらくは、家庭もまた一つの物語として大切に育まれており、表には出さずとも彼の創作活動に内面的な影響を与えている存在であることは間違いないでしょう。

挑戦と進化を続ける哲学

平子良太さんの仕事には常に「進化」が伴います。

彼は一度成功を収めても満足することなく、次なるステージへと挑戦を重ねています。

その姿勢は、店舗デザインや商品開発だけでなく、スタッフとの関係構築にも反映されています。

新店舗の立ち上げに際しては、単なるレイアウトやコンセプト作成にとどまらず、内装設計や演出、時にはスタッフのユニフォームやBGMの選定にまで関わるなど、徹底したディレクションを行っています。

平子さんは「チーム」を家族のような存在と捉え、互いを尊重し合いながら、物語の登場人物として位置づけています。

スタッフとの間には上下関係ではなく、共に一つの作品を作り上げる仲間としての信頼があり、それぞれの個性を活かした役割配置や自由な発想を歓迎する空気があります。

定期的に行われるミーティングでは、売上や業務報告だけでなく、それぞれの夢やビジョンを共有する時間も設けられ、働く人のモチベーションや自己実現にも大きな配慮が払われています。

店舗で働くスタッフ、お客様、取引先の一人ひとりが世界観を共に作り上げる仲間であるという哲学は、まさに家族的な結びつきの延長にあります。

このような価値観が根底にあるからこそ、彼の店舗は単なる飲食の場ではなく、訪れる人々の心に深く残る体験の場として機能しているのです。

商品や空間、スタッフの接客までもが一体となって創出される総合的な体験は、来店者にとって記憶に残る物語の一部となります。

食を通じて文化を創り、関係性を紡ぎながら、平子さんは新しい時代のシェフ像を体現しています。

今後の展望と注目

2025年にニューヨーク出店を成功させた平子さんの視線は、すでに次なるステージに向いています。

国内外での新業態展開や、スイーツとカルチャーを融合させた新しいプロジェクトも計画されており、その動向から目が離せません。

彼のビジョンは単なる店舗拡大ではなく、“日本の食文化を物語と共に世界へ伝える”というテーマに根ざしており、今後はアジア圏やヨーロッパへの出店も視野に入れていると見られています。

一方で、平子さんはSNSやメディア露出には慎重であり、自らを過度に語ることはありません。

その姿勢が、彼の創作物により一層の奥行きを与えているとも言えるでしょう。

華やかな舞台裏には、日々地道に積み重ねる試行錯誤と、スタッフや取引先との信頼関係が息づいています。

まさに、“語らずとも伝わる”表現者として、彼の存在はこれからもスイーツ業界に新たな風を吹き込み続けるはずです。

平子良太さんのような存在が、日本の飲食業界において革新と希望の象徴となっている今、その物語はまだまだ続いていきます。

ドーナツという一つのカテゴリーにとどまらず、彼の発想は今後さらに多様な食体験や文化的コンテンツへと広がっていくことでしょう。

料理とアート、日常と物語の境界を超えていく彼の活動は、今後の日本の飲食文化においても確実に重要な役割を果たす存在であり続けるに違いありません。

コメント