初音ミクは2007年に登場し、その可愛いビジュアルキャラクターと、デジタル歌声技術を使ったイノベーションで、音楽やアート、デジタル表現に大きな影響を与えました。

それは、従来は専門家の領域であった音楽作りやアート表現を、一般の人々も手近にしやすくし、誰も自由に自分の音楽やアートを作れる時代を展開させました。

ヤマハの進んだ技術、クリプトン社のマーケティング戦略、そして世界中のたくさんのクリエイターたちの創造力が縁をなして、新しい文化ムーブメントを生み出したのです。

これから、初音ミクはただのソフトの一つを超え、新しい時代のアイコンとなっていきました。

VOCALOIDの開発と歴史

ヤマハ株式会社は2000年代に「DAISY」という名前で歌声を合成する技術の研究を始めました。

これは、それまでの音楽技術では触れられなかった「人間の声を自由に生み出す」ことを目指した、とても先進的な試みでした。

2003年の発表では、コンピュータに入力した詞と楽譜から人間のように歌う声を合成できる技術を紹介し、音楽関係者や専門家、一般ユーザーたちに大きな驚きを与えました。

これにより、定型化されたボーカルサンプルや役者による録音とは異なる、デジタルで自由に変形・調整可能な歌声の新たな領域を開拓しました。

その後も技術は着実に進化を続け、次のようなバージョンが登場しました。

- VOCALOID2:2007年(初音ミク登場)。歌声の明瞭度が大幅に向上し、影響力の高いキャラクター演出が可能になりました。

- VOCALOID3:2011年。多言語対応とより自然な発音を実現し、世界中での利用が広がりました。

- VOCALOID4:2014年。感情表現の豊かさが増し、グロウル表現や歌い方のバリエーションが容易になりました。

- VOCALOID5:2018年。Mac対応や多彩なプリセットサウンドにより、ユーザーフレンドリーな操作性がさらに強化されました。

- VOCALOID6:最新。AI技術を搭載し、より自然な発音や多言語変換が自在に行えるようになり、歌声合成の表現力を大幅に向上させました。

これらの進化により、VOCALOID技術は「人間のように歌う」ことに確実に近づき、幅広いクリエイターたちに音楽創作の新たな可能性を提供し続けています。

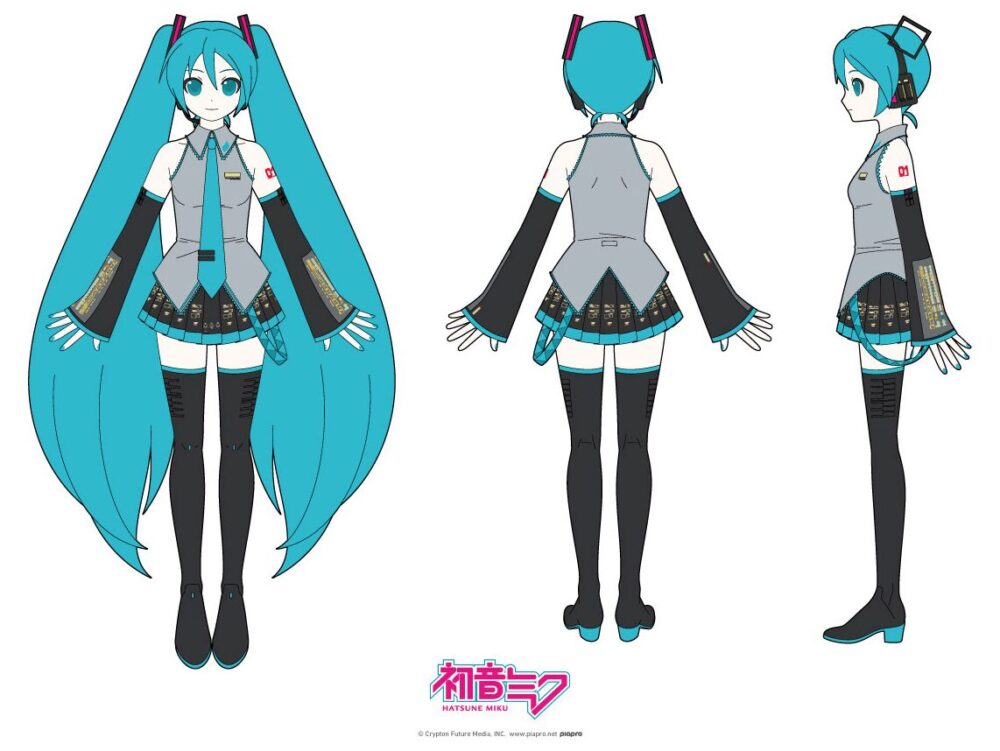

初音ミクの誕生と成長

クリプトン社はVOCALOID2を使って初音ミクを開発しました。

2007年の発売直後から爆発的な人気を博し、音楽やアートだけでなく、イラスト、ゲーム、アニメ、さらには企業広告や商品デザインなど、多岐にわたる分野でも初音ミクのデザインとイメージが積極的に採用されました。

これにより、初音ミクは単なるバーチャルシンガーにとどまらず、デジタル文化全体を象徴する存在へと成長しました。

初音ミクを題材にしたコラボレーション商品やイベントも次々に展開され、ファッション、食品、テクノロジー分野とのコラボも盛んになり、新しい市場を生み出す原動力となりました。

さらに、ファンによる二次創作活動が活発に行われ、イラスト、楽曲、動画、小説など多彩なコンテンツがインターネット上で共有されることで、初音ミクを中心としたユーザー参加型の文化圏が形成されるに至りました。

初音ミクは時間とともに次のように進化しています。

- 初音ミク アペンド:6種類の声質を追加し、歌のテイストやムードによって声を使い切れるようになり、ミクの表現力が大きく展開しました。

- 初音ミク V3:VOCALOID3対応とともに英語ボイスが追加され、海外のクリエイターやファンからの支援を得る大きな機会となりました。

- 初音ミク V4X:E.V.E.C.機能が追加され、言葉の打ち方や感情を簡単に調整できるようになり、歌の感情表現力が大幅に向上しました。

- 初音ミク NT:新しい音壱技術を搭載し、さらに自然な発音や表情を実現。実在の人のような演奏が可能となり、音楽作りの可能性を大きく広げました。

初音ミクのライブ技術

初音ミクのライブは、特別な投影技術を使って実現されています。

初期の頃には、透過スクリーンと呼ばれる特殊な層を持つフィルムを利用し、背景を透かしつつキャラクターを明るく鮮明に映し出す方法が採用されていました。

この技術は、観客に対してまるで初音ミクが本当にステージ上に存在しているかのような感覚を与え、大きな驚きと感動を生み出しました。

さらに進化を遂げたライブ演出では、「ペッパーゴースト」と呼ばれる光を反射させる手法も取り入れられています。

この技術は、特殊な角度に設置された透明スクリーンに映像を反射させることで、空間に立体的なキャラクター像を浮かび上がらせるもので、よりリアルな存在感と臨場感を演出することに成功しました。ペッパーゴーストの導入により、キャラクターと現実の空間が一体化するような、これまでにない新しいライブ体験が可能となりました。

そして近年では、LEDスクリーン技術の著しい進歩により、ライブの演出表現はさらに豊かになっています。

高解像度かつ高輝度なLEDパネルを使用することで、より鮮明で明るい映像表現が可能となり、初音ミクの細かな表情変化や衣装のディテールまでも精密に映し出すことができるようになりました。

この技術によって、広い会場のどの座席からでも高品質な映像を楽しめるようになり、ライブ体験の満足度が大幅に向上しています。

大規模なイベントでは、これらの最新技術を組み合わせることで、圧倒的なスケール感と没入感を持つライブパフォーマンスが実現されています。

生演奏を担当するバンドメンバーたちは、タイムコードに合わせて演奏し、事前にプログラムされたCG映像と完全に同期することで、初音ミクのパフォーマンスと生演奏が違和感なく融合する演出を可能にしています。

このような綿密な準備と技術的工夫により、仮想のキャラクターと現実のミュージシャンが一体となった、まったく新しい形のコンサートが成立しているのです。

観客は単なる映像を鑑賞しているのではなく、初音ミクという存在とリアルな空間を共有しているかのような没入感を体験でき、そのライブはまさに現実と仮想が交錯する魔法のような瞬間となっています。

今後も技術の進歩とともに、初音ミクのライブはさらに進化を続け、観る人すべてに驚きと感動を届けていくことでしょう。

文化と社会への影響

初音ミクは世界の音楽文化を大きく変え、これまでになかった新しい可能性を実現しました。

かつては専門的な知識や高度な技術を持つ限られた人だけが音楽制作に携わることができましたが、初音ミクの登場によってその壁は大きく取り払われました。

誰でも自由に音楽を作り発表できる時代が到来し、とくに素人クリエイターたちが活躍できる土壌が豊かに育まれました。

ニコニコ動画やYouTubeといったプラットフォーム上では、初音ミクを活用した数多くの楽曲が日々生み出され、素人からプロへと成長するクリエイターも現れました。

さらに、初音ミクは単なる音楽ツールに留まらず、デジタルキャラクター文化の確立にも大きく貢献しました。

「声の主人公」という新しいコンセプトにより、彼女は実在しないにもかかわらず、確かな存在感を持つキャラクターとして受け入れられ、ビジュアルアート、ゲーム、アニメといった分野にも大きな影響を与えました。

その結果、バーチャルキャラクターを中心としたストーリーテリングやメディア展開が広がり、デジタルキャラクター文化は今や一大トレンドとなっています。

また、クリエイターたちが自由に表現できる環境を整えた点も見逃せません。

クリプトン社が運営する「ピアプロ」という公式プラットフォームをはじめ、初音ミクを使用した自作コンテンツの公開や拡散を支援する仕組みが整えられ、個々の創造活動を強力に後押ししました。

著作権に配慮しつつも柔軟な利用を認めるライセンス体系により、二次創作が活発になり、多様なジャンルとスタイルの作品が生み出されています。

これらの要素が結びつき、初音ミクは単なるバーチャルシンガーを超え、社会現象へと成長しました。世界中のファンやクリエイターたちを結びつけ、新しい音楽表現と文化交流の流れを生み出し続けています。

未来に向けても、初音ミクは技術と表現を結びつける存在として、さらに進化を続けていくことでしょう。

クリプトン社とヤマハの役割

クリプトン社は、音楽ソフトやサウンドサンプル、スマートフォンアプリなどを作るだけではなく、初音ミクを始めとするバーチャルシンガーIPを利用した商品デザイン、イベント事業や、コンテンツ配信プラットフォームなど、広い分野でビジネスを広げています。

これにより、音楽やアートに限らず、デジタル表現全般にわたる新しいマーケットを開拓し続けています。

一方、ヤマハは、VOCALOID技術の基盤を統括し、歌声合成技術を研究開発し続けています。

最近ではAI技術を追加することで、さらに自然で感情的な歌壱合成を実現し、世界中の音楽創作を支援する技術基盤を強化しています。

また、VOCALOIDを利用した楽器件や教育用ソフトの開発も進め、音楽体験の広がりも実現しています。

まとめ

初音ミクとVOCALOIDは、ヤマハの進んだ技術とクリプトン社の創造的なキャラクター開発の力を結び付け、これまでになかった新しい文化を生み出しました。

音楽の次元体験にとどまらず、アート表現、ゲーム、アニメ、またグローバルプラットフォームでのインタラクションをも助けて、広い分野で影響力を広げ続けています。

これからも初音ミクは、最新技術を受け入れながら、自由で創造性に満ちた表現の場を拡大していくでしょう。

メタバースやVR・AR技術との連携や、自然言語生成AIとの組み合わせにより、更に進化した音楽プラットフォームを描き、世界中のクリエイターやファンとともに、新しい旅を続けていくに違いありません。

コメント