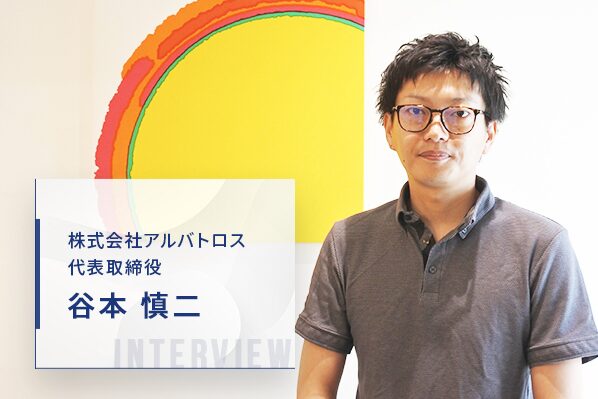

退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの社長・谷本慎二氏に対するパワハラ疑惑が、元従業員4名の告発により明るみに出ました。

元従業員たちは、長期間にわたり精神的な苦痛を受け続けていたと主張しており、その訴えは非常に深刻な内容を含んでいます。

この問題は2025年4月に週刊文春の報道により大きく注目され、SNSや各種ニュースメディアでも取り上げられるなど、社会的な関心が急速に高まっています。

現在も事態の推移が注視されており、企業におけるハラスメント問題への対応姿勢が改めて問われる状況となっています。

元従業員による深刻なパワハラの訴え

「退職代行EXIT」の二番煎じで有名な「モームリ」、その元従業員が「もう無理」と告発した模様。

— 退職代行「EXIT」社長丨新野俊幸 (@getdrunkeasily) April 15, 2025

いや退職代行をやっている会社の従業員が内側から告発するって、相当なことよ?

辞めさせるプロが自ら辞めたくなるほどの現場とは一体、、

⁰退職代行業界の第一人者として、これは静観できない。… https://t.co/Zp3IVkW32h

週刊文春の記事によれば、元従業員4名が谷本社長による継続的なパワハラ行為を告発しています。

特にAさんの証言は衝撃的で、「毎日のように全社員の前で叱責され、精神的に追い込まれた」と述べており、その叱責は人格を否定するような発言を含み、業務の失敗だけでなく個人の性格や私生活にまで言及されることもあったといいます。

彼女は退職後も心身の不調が続き、「死にたい」と思う日々が続いたと証言しており、PTSDに類似した症状を抱えるほどの深刻な精神的被害を受けていたとされています。

また、社内ではグループLINE上で「失敗リスト」が共有され、ミスをした社員が公開されるといった心理的圧力が存在していたとされています。

このリストは全従業員が閲覧できる状態で、恥をかかせることを目的としていたかのような運用が行われていたとの証言もあります。

さらに、「社訓の連呼」や「仕事の質を侮辱する発言」なども日常的に行われていたといい、「あいつの仕事はゴミカスレベル」などの暴言が常習化していたとも指摘されています。

こうした状況が続いたことで、社内には常に緊張感と恐怖が漂い、職場としての健全性が著しく損なわれていたとみられます。

ブラック企業体質を指摘する声が相次ぐのも無理はなく、これらの証言は今後の調査の鍵を握るものとなるでしょう。

一方的なコミュニケーションや研修体制の未整備も、従業員の精神的負担を増幅させていた要因とみられ、社内環境の根本的な問題が浮き彫りとなっています。

具体的には、上司からの一方通行な命令や、建設的な意見交換の場が設けられていない状況が続いており、現場の声が経営陣に届きにくい構造が形成されていたことが問題視されています。

加えて、新人や中途採用者への教育制度も不十分であり、業務上の判断に迷った際の相談先が不明確だったことから、孤立感やプレッシャーを感じる社員が多かったとされています。

これらの要因が重なり、社員の精神的な安全性を著しく損ない、結果として離職率の増加や士気の低下を招いていた可能性が高いと考えられます。りとなっています。

谷本社長による反論と訴訟方針

谷本慎二社長は、この元従業員の告発に対し、4月6日付で公式SNSを通じて反論を表明しました。

谷本社長は、元従業員3名(Aさん・Bさん・Cさん)に対して名誉毀損や業務妨害、不正競争防止法違反などを理由に訴訟を起こすと発表しています。

谷本社長は、告発された内容について「事実無根」と断定し、

「パワハラやセクハラの受け取り方は人それぞれであり、一方的な主観で判断されるべきではない」

との見解を強調しました。

また、自身と会社が半年以上にわたって嫌がらせや誹謗中傷を受けていたと主張し、元従業員による引き抜き行為や虚偽の情報拡散が社内外に多大な影響を与えたと訴えています。

特に、現役社員に対して他社への転職を持ちかけるような行為があったとされ、これを証明する複数の記録も存在するとしています。

さらに、谷本社長は

「元従業員とのやり取りの証拠として、LINEメッセージ、録音記録、現役社員からの証言も確保しており、裁判所に提出できる準備が整っている」

と述べました。

セクハラ疑惑に関しても、

「実際に誘ってきたのは相手側だった」

と反論し、相手からのアプローチの経緯や、私的な関係を避けるために常に第三者を交えた対応をしていたことを明らかにしています。

このように、谷本社長は自身の正当性と会社の名誉を守るため、強い姿勢で反論と訴訟の準備を進めていることがうかがえます。

退職代行会社が抱えるジレンマと社会的反響

モームリは、2022年の創業以来、若者を中心に支持を集め、約3年間で3万件以上の退職代行を行ってきたとされています。

料金設定もリーズナブルで、正社員の代行が2万2000円、アルバイトが1万2000円と明確な価格体系が特徴です。

テレビ番組やネットメディアでも取り上げられ、退職に悩む多くの人々にとっての“最後の砦”として存在感を強めてきました。

しかし、今回の騒動により、モームリ自身が「退職代行を使われた会社」としてネット上でも注目を浴び、「カオスすぎる」「本末転倒だ」といった批判の声が上がっています。

社長が掲げていた「社員が辞めない会社」という理念との乖離も指摘されており、企業イメージは大きな打撃を受けています。

さらに、同業他社との競争が激化するなかで、こうした内部不祥事は顧客離れに直結するリスクを抱えています。

パワハラ疑惑が浮上したことで、退職代行業界全体への信頼も揺らぐ可能性があります。

従業員の労働環境を支援するサービスを提供する企業でありながら、内部では真逆の行為が行われていたとすれば、業界全体の倫理性が問われかねません。

特に、若年層や社会的弱者の立場に寄り添うべき立場の企業が、自社内では精神的圧力やハラスメントに無自覚だったとすれば、その矛盾は社会的信頼の失墜を招きかねません。

現段階での課題と今後の展望

現在、元従業員によるパワハラ告発と谷本社長の名誉毀損訴訟は並行して進行しています。

両者の主張には大きな隔たりがあり、事実認定においても証拠の信憑性や発言の解釈に食い違いが見られるため、真相の究明には相応の時間と慎重な検証が必要とされることが予想されます。

労働問題に詳しい専門家は、「労働者の訴えを軽視せず、第三者機関による公正な調査が不可欠だ」と指摘しています。

特に今回のように双方が対立している場合、社内のみでの解決は困難であり、客観性を担保した外部調査機関による聞き取りや、再発防止に向けた具体策の策定が必要とされます。

今回の件では、証言と証拠の突き合わせだけでなく、企業全体のガバナンスやリスク管理の在り方、また従業員が安心して働ける風土が形成されていたかどうかという観点から、社内文化や業務体制の抜本的な見直しも求められるでしょう。

また、パワハラやセクハラは法律で明確に禁止されており、単なる「受け取り方の問題」として片付けることはできません。

こうした行為が日常的に行われていた場合には、企業の管理責任や予防策の不備も問われることになります。

企業としての社会的責任を果たすためにも、外部からの監査や職場改善プログラムの導入、人事部門や相談窓口の機能強化といった包括的な取り組みが急務といえます。

まとめ

退職代行サービス「モームリ」を巡る元従業員のパワハラ告発と、社長・谷本慎二氏の訴訟対応は、企業経営と労働環境の両面において深刻な問題を提起しています。

双方の主張が食い違う中、事実の解明と透明性のある対応が求められています。

企業の内部統制や職場文化に対する世間の関心が高まる中、この一件は単なる個別のトラブルにとどまらず、今後の企業運営のあり方そのものを見直す契機となる可能性もあります。

今後の訴訟の行方や、社内体制の見直し、再発防止策の構築が社会的にも注目されており、今回の件が退職代行業界の今後の在り方にも影響を及ぼす可能性があります。

特に、労働者の権利擁護と経営側の責任のバランスをいかにとるかという視点は、同業界のみならず、広く他産業にも波及するテーマとなるでしょう。

今後は、単なる訴訟の勝敗以上に、社会全体としてどのような労働環境があるべきかが問われる局面に入っていくと考えられます。

コメント