1982年2月9日、日本航空350便が羽田空港に着陸しようとした際に墜落する事故が発生しました。

この事故は、日本の航空史において特に衝撃的な出来事として知られています。

多くの命が失われ、航空安全のあり方について大きな課題を投げかけることとなりました。

当時、航空機の運航安全性に対する意識は現在ほど高くなく、特にパイロットの精神的健康管理に関しては十分な体制が整っていませんでした。

この事故は、日本のみならず世界の航空業界に対し、パイロットの精神状態が安全運航に与える影響の大きさを痛感させる出来事となりました。

ここでは、事故の詳細、原因、そしてその後の影響についてわかりやすく解説し、どのような教訓が得られたのかを考察します。

日本航空350便墜落事故の概要

日本航空350便は、福岡空港を出発し、東京・羽田空港へ向かう旅客機でした。

機体はDC-8-61型で、当時の日本航空の主力機材の一つでした。

乗客166人、乗員8人が搭乗しており、多くの人々が羽田空港での到着を待っていました。

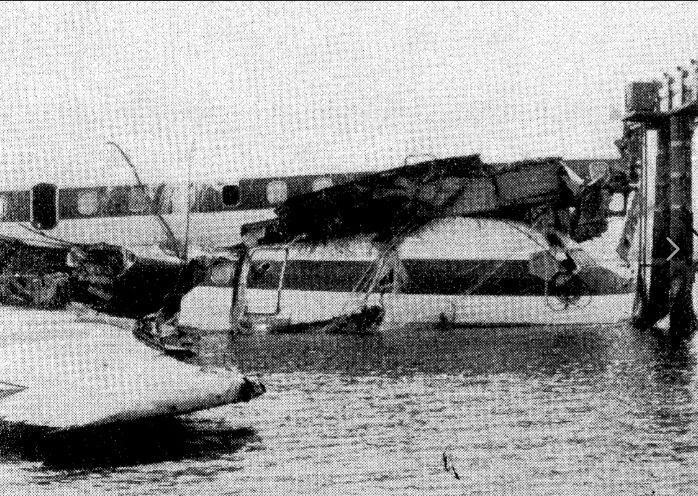

しかし、着陸直前に機体が急降下し、羽田空港沖の東京湾に墜落するという衝撃的な事故が発生しました。

この事故により、24人が死亡し、149人が負傷しました。

事故の直接的な原因は、機長が「逆噴射装置」を作動させたことにあります。

逆噴射装置は、通常、着陸後に飛行機を減速させるために使用されるものですが、飛行中に作動すると急激な減速が発生し、機体の姿勢が大きく乱れてしまいます。

特に、350便は高度が低く、速度も落ちていたため、逆噴射が作動したことで急激に降下し、コントロール不能に陥りました。

この異常な動作に気づいた副操縦士と航空機関士は必死に機体の立て直しを試みましたが、機長が操縦桿を押し込み続けたため、制御を取り戻すことができませんでした。

最終的に機体は羽田空港の滑走路から約300メートル離れた東京湾の浅瀬に墜落しました。

機体は大きく破損し、機首部分が沈みましたが、後方の機体部分は比較的残存していたため、多くの乗客が脱出することができました。

救助活動はすぐに開始され、羽田空港の消防隊や海上保安庁の救助船が現場に急行しました。

多くの乗客が機体の後部から脱出し、海へ飛び込むことで命を取り留めました。

しかし、墜落の衝撃により座席が壊れたため、機体の前方に座っていた乗客の多くが犠牲となりました。

この事故は、日本国内のみならず、国際的にも大きな衝撃を与え、航空安全対策の強化を促すきっかけとなりました。

機長の精神状態と事故の背景

事故後の調査により、機長が過去に精神的な問題を抱えていたことが明らかになりました。

彼は精神科の診察を受けた経験があり、統合失調症の疑いがあったとも報告されています。

精神的な不安定さを抱えたまま職務に就いていた可能性が指摘され、彼の行動は乗客やクルーの安全を脅かす結果となりました。

さらに、事故直前には「自分から死ぬほうがましだ」といった発言をしており、精神状態が操縦に深刻な影響を与えていたと考えられます。

調査によると、事故当日の彼の行動には通常のパイロットとは異なる不審な点がいくつも見られました。

例えば、飛行中の指示に曖昧な点が多かったことや、副操縦士とのコミュニケーションが不自然だったことが報告されています。

これらの兆候が事前に適切に察知されていれば、事故を未然に防ぐことができた可能性があります。

この事故を受けて、航空業界ではパイロットの精神的健康の管理がより重要視されるようになりました。

当時は、パイロットの身体的健康は定期的にチェックされていましたが、精神面の管理体制は十分ではありませんでした。

事故をきっかけに、航空会社は精神的健康診断の導入や、異常行動が見られた場合の対応手順の確立を進めることとなりました。

これにより、将来的な事故の防止に向けた体制強化が求められるようになったのです。

日本航空350便事故が航空業界に与えた影響

この事故は、日本の航空業界全体に大きな影響を与えました。

特に、パイロットの精神的健康を管理するために、以下のような対策が講じられました。

- パイロットの精神的健康診断の強化

- 定期的なカウンセリングの導入

- 精神的に不安定な行動が見られた際の対応マニュアルの整備

- 異常行動を示したパイロットの即時報告義務の強化

- 操縦室内のコミュニケーション向上を目的とした訓練の充実

また、日本航空をはじめとする各航空会社は、安全管理の体制を見直しました。

その結果、パイロットの適性検査がより厳格化され、操縦中に異常が見られた場合の対応策も強化されました。

さらに、航空機の安全運航に関する規制も見直され、特にパイロットの心理的負担を軽減するための職場環境の改善が推進されました。

例えば、長時間労働の見直しや精神的負担を軽減するためのサポートプログラムが導入され、より安全な航空運行を実現するための取り組みが強化されました。

まとめ:日本航空350便事故から学ぶこと

日本航空350便の事故は、単なる飛行機事故ではなく、パイロットの精神的健康管理の重要性を示す大きな教訓となりました。

この事故を契機に、航空業界全体で安全対策の見直しが進み、現在の運航管理体制にも影響を与えています。

こうした悲惨な事故を二度と繰り返さないために、今後もパイロットの健康管理や航空安全対策の強化が求められています。

特に、パイロットの精神面に関する評価やサポート体制を充実させることが、今後の航空安全において不可欠であると考えられます。

また、操縦士だけでなく、航空会社全体としてストレス管理や適切な勤務環境を整えることが、さらなる安全向上につながるでしょう。

さらに、今回の事故の教訓を活かし、技術的な側面でも安全対策が進められています。

飛行中のパイロットの行動を監視するシステムの導入や、副操縦士が迅速に機体のコントロールを引き継ぐための訓練の強化など、新たな取り組みが行われています。

これにより、将来的なリスクを低減し、安全な空の旅を実現するための努力が続けられています。

航空業界全体として、安全意識をさらに高め、これまで以上に乗客の命を守る取り組みが求められています。

コメント