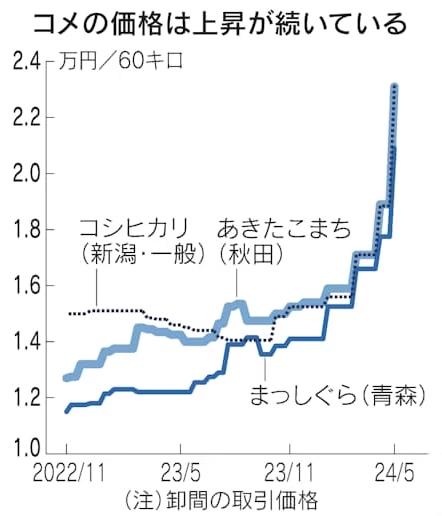

近年、米の価格が上昇を続けており、消費者の負担が増しています。

かつては安定していた米価が、ここ数年で急激に変動するようになり、多くの家庭や飲食業界に影響を及ぼしています。

この背景には、気候変動や生産コストの上昇、需給バランスの変化など、複数の要因が絡み合っています。

特に、異常気象による生産量の減少、農業資材や燃料費の高騰、そして国際市場の影響が、米の価格に大きく関わっています。

さらに、コロナ禍を経て外食産業の需要が回復し、訪日外国人観光客の増加がさらなる価格上昇を促しています。

加えて、政府の備蓄米政策の変更も、流通に影響を与える要因となっています。

ここでは、なぜ米の価格が下がらないのか、その背景にある要因を詳しく解説し、今後の見通しについても考察していきます。

供給過剰でも米価が下がらない理由

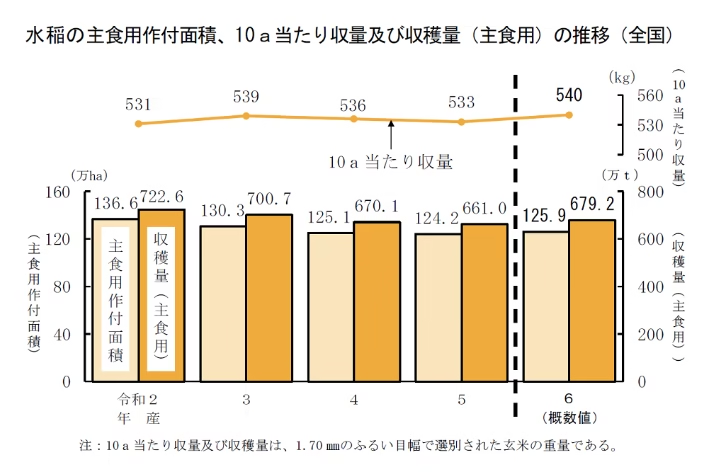

2024年の収穫量は増加したのに価格は高止まり

2024年の米の収穫量は前年と比べて増加しました。

異常気象の影響はあったものの、生産技術の向上や農家の努力により、全国的な収穫量は2023年や2022年と比較して改善しています。

特に、東北や北陸地方では収穫量が前年よりも増加しており、品質の向上も見られました。

しかし、米の小売価格は2024年秋の新米の収穫後も高止まりしたまま、2025年2月に至る現在も下がる気配がありません。

その主な要因としては、流通業者が供給を制限していること、政府の備蓄米放出の遅れ、農業資材価格の高騰による生産コストの影響が挙げられます。

また、新規流通業者の参入により、市場の価格競争が激化するどころか、一部業者による買い占めが行われ、需給バランスが市場価格の低下に繋がらない状況が続いています。

高価格が維持される要因

1. 流通コストと在庫調整の影響

生産量が増えたにもかかわらず、流通コストの上昇が価格に影響を与えています。

特に、燃料価格の高騰による輸送コストの増加、倉庫保管費の上昇などが小売価格に転嫁されています。

さらに、港湾や流通センターでの物流の停滞も影響を及ぼしており、一部の業者が意図的に流通量を抑えることで市場価格の下落を防ぐ動きも見られます。

また、米の流通業者は、市場価格を安定させるために供給を調整し、価格を一定に維持する戦略をとっています。

大手流通業者が長期契約を結ぶことで、米の価格変動を抑えようとする一方で、これが市場の自由な価格競争を阻害し、結果的に消費者への価格下落の恩恵が届かない状況を生んでいます。

2. 業務用米の需要増加と新規参入業者がまねく価格高騰

訪日外国人観光客の増加に伴い、外食産業の業務用米の需要が急増しました。

ホテルや飲食店での和食人気の高まりにより、大量の米が業務用ルートへ流れ、小売市場へ供給される量が制限されています。

さらに、新規の流通業者が参入したことで、卸売市場での競争が激化し、卸価格が上昇する要因にもなっています。

新規事業者の中には、コンビニやコンビニや外食チェーン向けに米の販売事業に参入した住友化学や経済産業省が主体となって設立の支援をして2023年に開設したオンライン米現物市場「みらい米市場」など、流通業者間の競争が激化しています。

また、一部の業者が高値で米を買い占める動きも見られ、結果として小売価格の非常な高騰を招いている状況です。

3. 農業資材・人件費の上昇

農業資材の価格は依然として高止まりしており、農家の生産コストは軽減されていません。

肥料や農機具の価格、燃料代が上がり続ける中、農家は利益を確保するために販売価格を引き下げることができない状況です。

また、農業労働者の人手不足による人件費の上昇も価格維持の一因となっています。

4. 政府の備蓄米政策と放出遅延による価格高騰の放置

政府は米価の急落を防ぐため、備蓄米の買い入れを行っています。

しかし、市場への放出量は限定的であり、供給が急増することを防ぐ意図があります。

政府が意図的に米価を維持しているのではないかという指摘もありますが、これは市場の安定化を目的とした政策の一環とされています。

ただし、今回のように備蓄米の放出を遅らせることで流通業者や卸売業者が高値を維持しやすい環境が生まれているのも事実です。

さらに、政府が価格調整のための介入を控えている現状が、小売価格の高止まりを助長している可能性も指摘されています。

結果として、政府の政策が需給バランスの調整というよりも、間接的に価格高騰を放置していると捉えられる側面もあります。

5. 小売店による価格設定

小売店側でも仕入れ価格の高騰を背景に、値下げに慎重な姿勢をとっています。

特に、大手スーパーなどは価格の急激な変動を避けるため、一定の価格を維持する傾向があります。

そのため、収穫量が増えたとしても小売価格がすぐには反映されにくい状況が続いています。

また、一部の小売業者は、仕入れ価格の上昇だけでなく、販売戦略の一環として価格を維持する意図も持っています。

例えば、安定した価格を消費者に印象付けることで、需要の変動を抑え、長期的に安定した利益を確保する狙いがあると考えられます。

特に、大手スーパーや流通企業は価格競争を避けるため、値下げによる収益の減少を警戒しているため、消費者にとって割高な価格が続く要因となっています。

今後の見通し

2025年に入っても、米の価格が急落する兆しは見えていません。

供給量が増加しているものの、流通コストや需要の変化、政策の影響が複合的に絡み合っているため、価格が安定するにはもうしばらく時間がかかる可能性があります。

今後の市場動向としては、政府の備蓄米放出の方針や、農業資材価格の動向がカギを握ることになるでしょう。

まとめ

米の価格が異常に高騰し続けている背景には、政府の市場管理の失策と大手流通業者の意図的な市場放出量の操作、そして新規参入業者による買い占めが大きな要因となっています。

政府は供給量が増えているにもかかわらず、備蓄米の放出を遅らせるなどの無策を続け、価格を適正に調整する機能を果たしていません。

その結果、流通業者や新規参入業者が高値で米を買い占め、供給の制限を意図的に行っていると指摘されています。

特に、新規参入した流通業者の一部が市場価格をつり上げる動きを見せており、政府の規制がない中で小売価格の高騰を助長しています。

実際には十分な供給があるにもかかわらず、価格が下がらないという異常事態が発生しています。

また、小売業者もこうした状況を利用し、仕入れ価格の高止まりを理由に値下げを見送る姿勢を見せています。

政府が価格安定のための介入をほぼ放棄したことで、米価の調整が市場原理に任されており、結果として消費者の負担が増大しています。

今後の価格動向を見極めるためには、政府の政策転換や、流通業者による不当な価格操作への規制が必要です。

しかし、現状では具体的な対策が打たれる兆しはなく、米価の高騰が今後も続く可能性が高いと考えられます。

コメント